すぐに泣く。道端で座り込む。よく食べ物をこぼす。

子どもの言動は予測不能。子どもに対して、なぜそんなことをするのだろう、なぜそんなことを言うのだろう、と思ったことのある人も多いのでは。誰もが子ども時代を経験しているはずなのに、大人になると子どもの視点を忘れてしまうものだ。

そんな私たちに、子どもの感覚を教えてくれるイベントが二子玉川で開催中だ。「もっと!こどもの視展〜こどもになる12の体験〜」と題された本イベントでは、12の研究が展示されている。

今回は、イベント会場を見学しつつ、主催の「こどもの視点ラボ」石田文子さん、沓掛光宏さんにお話を伺った。

▼石田文子さんの寄稿記事

育休中のお父さんが増加?平日の展示会場を覗くと…

「こどもの視展ラボ」は2021年に電通グループ内で立ち上がったプロジェクトだ。自身も子育てを経験してきた石田さんと沓掛さんが中心となり、現在では17名のラボメンバーによって運営されている。

「大人がこどもになってみる」をコンセプトに日々研究を重ね、2022年7月に初の展示会をITOCHU SDGs STUDIOにて実施した。2年半の時を経て、さらにバージョンアップした展示会が今回の「もっと!こどもの視展〜こどもになる12の体験〜」だ。

会場となる二子玉川ライズ スタジオ&ホールに足を踏み入れると、親子で観覧に訪れるたくさんのお客さんが目に入る。平日の日中にも関わらず、夫婦で訪れている観客も多く見られる。

「前に展示を行なったときよりも、赤ちゃん連れの男性のお客さんが増えていると感じます。2年前、平日の昼間はこんなにたくさんの男性は来ていなかったです。育休を取る男性がすごく増えたのかも?と思うと、数年でも大きな変化ですよね」(石田さん)

▼関連記事を読む

子どもが背負っている大きい&重いもの

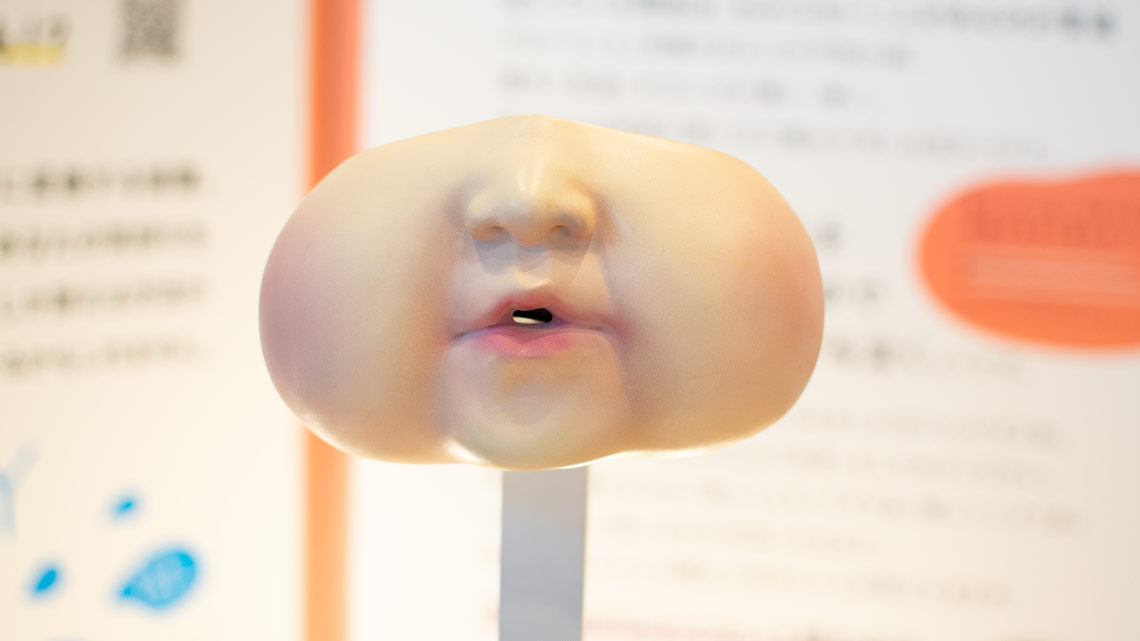

入り口でまず目に入るのは、「こどもの視展ラボ」のシンボル的存在「ベイビーヘッド」。名前の通り、赤ちゃんの顔をした被り物だ。

「ベイビーヘッドは最初に作った作品です。赤ちゃんの体のバランスを計算して、大人に置き換えました。実際の赤ちゃんの顔をデフォルメして制作していて、見た目的にも面白い展示になったなと思っています」(沓掛さん)

新生児は身長の4分の1が頭。重さは体重の約30%と言われている(※1)。これを大人に置き換えると…?という視点から作られたものだ。一目見て、「頭大きくない?!」とびっくりするビジュアル。これではうまくバランスを取って歩ける自信がない。

子どもがよく転んだり、よちよちと歩くのにはこういった身体的なバランスによる原因もあることがわかる。

他にも、世の中にあるものの大きさや重さを、子ども視点で表現した展示が複数ある。例えば、「2歳の朝食」は食パンや牛乳パック、マグカップなどが2歳児の手のひらではどのくらいのサイズなのかを体感できる。

また、「大人ランドセル」は小学1年生が日々背負っている荷物を大人サイズに換算したものだ。世の小学生は、大人の体感ではなんと18.9kgもの荷物を背負って学校に通っている計算になる(※2)。たまに見かける、道端に座り込んでいる小学生は疲れていたのだなと納得だ。

「教材を学校に置いてくる“置き勉”を容認する学校も一般的になってきていますが、一方で近年はタブレットの導入などによってさらに荷物が重くなっている傾向にあるようです。“重すぎるランドセル問題”はずっと問題視されているものの、学習指導要領との兼ね合いもあり、意外と複雑な問題です」(石田さん)

※1 参考:メディックメディア「レビューブック 小児科 」産総研 日本人頭部寸法データベース2001「体重の約30%」については頭の重量に関するデータがないためあくまで一般論です

※2 参考:小学生のランドセル&持ち物の平均重量を5.7kg(白土健教授2017年調べ)とし、6歳女子の身長&体重の全国平均値(出展:令和2年度学校保健統計)を身長180cm、体重70kgの男性に置き換えて大きさ・重さを算出

子どもの見ている世界を体感できる新たな展示

今回、会場で見られるのは全部で12種類の展示だ。2022年の6つの研究に加えて、この2年半で新たに行われた6つの研究が公開されている。

新たに公開されたもののうち、筆者が特に驚いたのが「なにこれ?ランチ」。子どもたちが「美味しい」「酸っぱい」「苦い」などの味覚を想像して描いたイラストをもとに作られた食事が展示されている。研究では、この食事を大人が実際に食べてみるところまでがセットだ。

見ての通り、味のイメージがつかない食事が展示されている。小さな子どもたちにとって、多くの食事がこんな風に予測不能なのだという。それは、味覚が経験によって養われるものだからだ。

好奇心が強い子どもであれば未経験の味にも果敢に挑戦するかもしれないが、そうでなければ食べず嫌いすることもあるだろう。子どものうちに好き嫌いが多いのにはこういった理由があるのだ。

さらに、今回新たに公開された展示のうち、特におすすめの研究を石田さん・沓掛さんにも聞いてみた。石田さんのイチオシは、「2歳でWALK」。

大人に着いていくために、子どもがどのくらいの速さで歩かなければいけないのかを体験できる装置だ。大人の歩幅は2歳児の歩幅の、約2.2倍(※3)。子どもは大人に着いていくためには時速7.7kmで歩かなければならない。時速7.7kmってどのくらいなんだろう?と思いつつ、ウォーキングマシンに乗ると意外と早くてびっくりする。

「私も自分の子どもに『早くしてよ』と言ってしまったことがあるのですが、この研究をしてみて、どれだけ無理を言っていたかがよくわかりました。子どもだって頑張って歩いているんですよね。それに、小さな子は何かに興味を惹かれて途中で立ち止まることもよくあります。それが普通だとわかっていれば大人のイライラも少し減るのではないでしょうか。」(石田さん)

沓掛さんからは、「ベイビーアイ」をおすすめしてもらった。これは、新生児から3歳までの子どもの‟見え方”を体感できるアプリケーションだ(※4)。

生まれたばかりの子どもの見え方は、かなりぼやけていてモノクロに近い。3歳ごろになっても大人より視野が狭いことがわかる。子どもの飛び出し事故はよく話題になるが、幼い子どもはそもそも車などが視界に入っていない可能性もあるのだと実感できる。

「ラボを始めた当初から赤ちゃんがどうやって世界を見ているのかには興味があったのですが、なかなかアプリが実現化できず、苦労しました。今回、こうやってアプリが出来上がって、子どもの見え方を体感できて驚きました。よく見えないからこそ、近い距離で正面から目線を合わせて接してあげることが大切なんだな、と実感しました」(沓掛さん)

これらの他にも、子どもの世界を体感できる展示が盛りだくさんだ。子育て中のパパママはもちろん、全ての人にとって発見に満ち溢れた展示となるだろう。

「日本は少子化の影響もあり、子どもと触れ合ったことのない人が増えています。電車で赤ちゃんが泣いていると『どうして親は泣き止ませないんだろう』などと考えてしまうこともあると思うのですが、親だって泣いている理由がわからなくて困っているんですよね。でも、こういった展示を通して、「何か伝えたいことがあって泣いているんだな」「子どもってこういう生き物だよね」と多くの方に理解していただけたら、もう少し子育てしやすくなるんじゃないかなと期待しています」(石田さん)

「パパママ世代はもちろん、『自分は子どもと関係がない』と思っている人や、昔子育てしていたおじいちゃん・おばあちゃん世代もぜひ展示に来ていただきたいです。子どもの視点を知ったり、子ども時代を思い出したりしてもらえたら、ちょっと子どもに優しくなれるんじゃないかなと思います」(沓掛さん)

「こどもの視点ラボ」では今後も新たな研究を計画中だという。さらに、「もっと!こどもの視展〜こどもになる12の体験〜」は東京での展示を終えたのち、全国巡回も予定している。近くで開催される際は、ぜひ足を運んでみてほしい。

※3 ラボメンバーの母娘の歩幅を測定(両者とも5歩分の平均値で算出)。大人がゆっくり歩く速度、時速3.5kmを2.2倍にして算出

※4 参考:視力の発達には個人差があり、その強弱、色覚にも多様性があります。本研究は、これまでの乳幼児の視覚に関する研究結果から推測して制作されたものです

<イベント情報>

「もっと!こどもの視展〜こどもになる12の体験〜」

会期:2025年2月1日(土)~2025年2月25日(火)

時間:平日 11時〜19時(最終入場18:30)

土日祝日 10時~19時(最終入場18:30)

※最終日は最終入場16時30分

会場:二子玉川ライズ スタジオ & ホール

(東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット 2F)

料金: 大人:1500円 18歳以下:1200円 小学生以下:無料

※料金は今後変更になる可能性があります。

主催:「こどもの視展」製作委員会

<書籍情報>

『こどもになって世界を見たら?』

トゥーヴァージンズ、A5判、192ページ、1760円(税込)

今回の展示で公開されている12個の研究を詳しく紹介した書籍です。展示の観覧と合わせてより詳しく知りたい方はぜひ!

取材・文・写真:白鳥菜都

編集:安井一輝

最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。

こちらもぜひチェックしてください!