SNSでは毎日のように、個人の発言に対する心無い言葉が飛び交っている。どんな事情で、どんな想いでその言葉を発したのか、私たちは考えられているだろうか。もちろん、全てをわかることは難しいかもしれない。それでも相手の話を本当の意味で聞きたいと思った時、どんな姿勢が必要なのだろう。

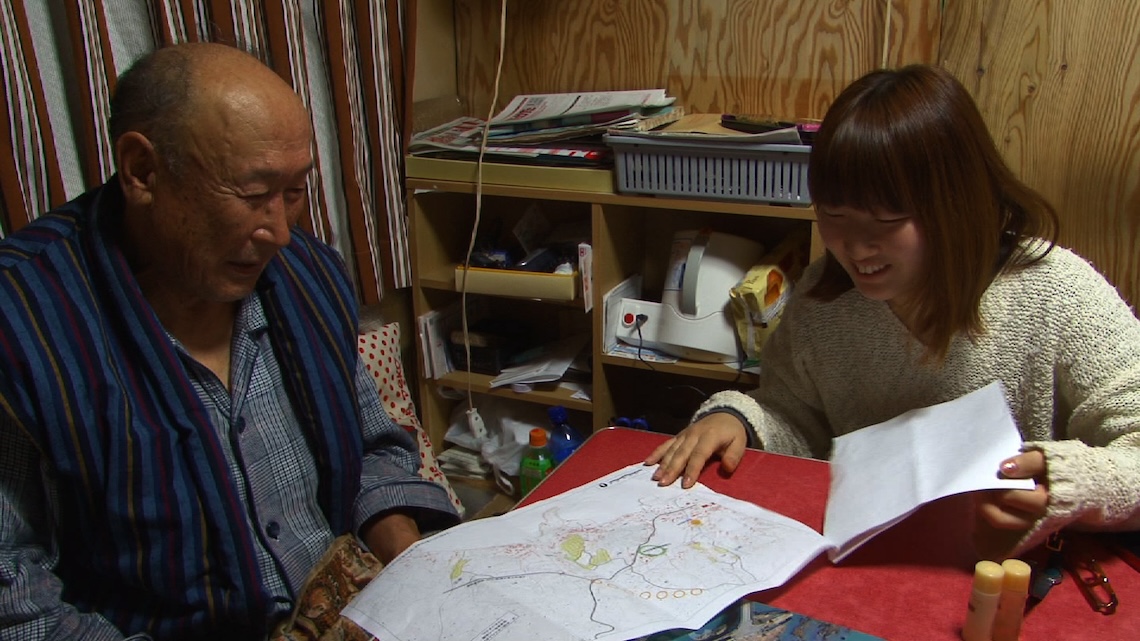

災禍に見舞われた多くの人の「語り」を聞き、物語や絵画として表現をしているアーティスト、瀬尾夏美さんに「わかり合えない者同士の対話」についてお話を伺った。

語りを表現にする

瀬尾さんは「語り」について表現などの活動を行われています。活動のきっかけとなった東日本大震災が起きた時、なぜ現地に向かおうと思われたのですか。

私は当時大学4年生で、テレビの生放送で津波が街に流れていくシーンを見ていました。そのときのSNSでは、「避難所に私の親戚の名前はありますか?」のような個人の情報と切実な現地の声があがっていて。そんななか、現地に向かう選択をとった人もいたけれど、一方で遠い場所にいる人は日常を続けることこそ大事だ、という声もありました。なにかSNSで宣言しないといけないような空気感があったと思います。

私は美大生で、じゃあ自分たちはどうするんだということを集まってみんなで話していました。ある人は「私は絵を描くんだ」と話すなかで、私にはそういう自信がなかったんです。ニュースを見ていたら、中高生がボランティアをしている映像が流れてきて、これなら私にもできるかもと思いました。メディアでは、「街が壊滅している」という描かれ方をしている一方で、ボランティアの中高生と現地のおばあちゃんの映像も流れていて、そのギャップを見たときに、本当に起きていることって何だろうと思って現地に行くことにしました。

現地に向かって、それから東北へ通うようになっていったのはなぜでしょうか。

現地に行くと、当たり前だけど人が暮らしているんですよ。避難所で生活をしていたり、片づけをしていたり、家の跡地に何か探しに行ったり。あるいは花を手向けて誰かを弔っている姿も見ました。都市から見ると「壊滅」なんて言葉ですべてが終わってしまったような言い方をしているけど、全部が無くなっているわけではなくて、人がふたたび暮らしを作っていく姿があり、そのかっこよさを感じました。私はそういう、現場の本当の温度感みたいなものを大事にしたい、書き留めたいなと思ったんです。

東北を訪れて、印象的だった出来事はありますか。

あるとき、石巻市の知人の家を訪ねました。住所に近づけば近づくほど家が流されていて、本当に大丈夫なのかなと思っていたんですが、その方のおうちは無事残っていました。「わざわざありがとう」と言って家の中に入れてくれて、入ってみると電気が点いていて暖かい食卓があって。「カレー温めるから食ってけ」って言ってくれたんです。その家では、ほかの家を失った人たちがみんなで共同生活をしていて、仮設的な大家族みたいになっていました。

その家の庭にも津波が来たそうで、トラックが流されてきたと。そのトラックの中に知らない亡くなっている方がいて、じゃあみんなでどうするかと話し合って弔ったそうなんです。庭の一部を片付けて遺体を置いて、そのまわりに水産加工場から流されてきたタコの干物を置いて焼いて、みんなで食べるという弔いをしたと言うんです。その話を、「砂塗れで食べられたものじゃなかったの」「欲張りだめねえ」なんて笑いながら話していて、それが私はすごい衝撃的だったんです。現場ってすごいなって。何もかも失ったと言いながら、痛みの記憶や経験をみんなで話して共有して、最後には笑い話にしてしまう、その力強さを感じました。

被災者というと「支援される人」という型にあてはめられますが、現場の人はその土地の生活者として知恵もネットワークも持っている。一方で支援ももちろん必要だという、この温度感をきちんと共有したり残したりしたいと思ったことも東北へ通い始めたきっかけのひとつです。

そのような体験から、「語り」をテーマに表現をすることに至ったのはどのような経緯があるのでしょうか。

自分は体力がある方でもなく、泥出しや大きなものを運ぶボランティアは得意ではなかったんです。それで、居場所が無さそうにしていたら、いろんな人が自分の経験を話してくれました。その時間自体が私をすごく安心させてくれましたし、自分のできることは「ちゃんと聞く」ということなのかなと思いました。そうして聞いたことをどう形にして残していくのか、文章なのか絵なのか映像なのか、試しながら付き合ってきたという感じです。

陸前高田市に暮らすようになって、そこにいる人たちと一緒に仕事をしたりして、友達になったり孫のようになったり、人間的に親しくなって。現場の人たちの多くは被災しているので、支援が必要な状態ではあるんですけど、生活者として日々淡々と暮らしてもいる。そのなかで、壊れかけたコミュニティを再建しようと奔走したり、弔いのための花畑を作ったりと、とても大切なことにも向き合っている。そんな現場の本当の感じを伝えたいという思いがありました。

ただ、「被災者は被災者らしくいるべき」みたいな外部からの偏見もあって、現地と外部をつなぐ難しさを感じながら14年間活動してきました。

聞いた語りを物語に

瀬尾さんは聞いたことを、民話など物語として表現されています。なぜそのような形をとられているのでしょうか。

個人の体験を証言として残すような方法はたくさんあって、メディアが書いたり、研究者が記録したりしています。一方で、いろんな人に話を聞いていると、その語りが重なってくることがあるんですよね。たとえば、嵩上げ工事でかつての地面が埋まることへの喪失感などは、語り方は違っても、あちこちで耳にしたものです。それでわたしは、かつてのまちと新しいまちが一緒に存在している『二重のまち』(『二重のまち/交代地のうた』書肆侃侃房、2021)という物語をつくって、そこへたくさんの声を入れていくような形をとりました。

個人の経験は確かに異なっていてどれも大切だけれど、ばらばらに記述しているだけだと常に分かたれたままだなと感じていました。当事者と非当事者という線引きを強くしてしまうこともあります。

私が民話に出会ったのは2015年に「みやぎ民話の会」のみなさんにお会いした時です。そこで聞いたのは、民話って「あったこと」として語られるんだよ、ということ。つまりは「本当にあったこと」として伝承されているという意味なのですが、それで「笠地蔵」とか「さるかに合戦」みたいな不思議なお話が成立しているのを不思議に思ったんです。

わたしが考えた仮説はこうで、「語らずにはいられないようなこと」を経験した誰かが、それを語る。聞いた人はそれを大事だと思って、誰かに伝えようとするんだけど、たとえば相手が子供だったら表現を柔らかくしたり、動物にたとえたり、あるいは身近な場所の話として伝えたりする。それでもお話の芯が変わらないのは、つねに語ってくれた人へのリスペクトがあるからなのではと。

民話伝承の営みが面白いのは、それぞれの語り手が、ある意味でそれを自分なりに解釈し、部分的にカスタマイズしながら、次の人へと手渡し、脈々と続いていること。

誰かの個人的な体験からはじまるんだけど、それをみんなで大切な物語として語り継いでいくと、何百年も全国で残ることがあって、それってとても強いことだと思ったんです。戦争の記憶継承や防災教育の場面では、正しく伝えることが先行しすぎて、どうしても伝えることのハードルが上がっているし、体験者と非体験者が分かたれることから抜けられない側面もある。そう考えたときに、自分の仕事はむしろその壁を越えて同じ物語を持ちうる人としてもう一度出会い直す場をつくることだなと思って、物語という形をとっています。

違う体験をした人どうしが、同じ物語で繋がる瞬間をつくられているんですね。

さきほどの『二重のまち/交代地のうた』は陸前高田で聞いたお話から書いた物語ですが、「広島も二重のまちです」「神戸もそうだよ」と、これは私の物語だと言ってくれる人がいて。マーシャル諸島でも、同じようなことを言ってくれる人がいました。彼らが直接出会わなくても、人ってやっぱり似たところもあるし、似た願いを持つことがある。物語を介するそのネットワークみたいなものを作っていけたらと思っています。

聞くことは想像すること

瀬尾さんは「聞くこと」から表現を行われていますが、SNSでの個人への心無い言葉たちを見ていると、いま「聞くこと」がうまくできない人も多くなってきているように感じます。どうしてだと思われますか。

話をしている相手が自分と同じくらい真剣に生きているということを、あまり信じられていないのかなと思います。自分と同じかそれ以上に、ちゃんと生活している人がたくさんいるんだという想像力や実感みたいなものがあんまりないのかなと。

たとえば、被災者は被災者である前にひとりひとり生活者であって、仕事をしたり家族と暮らしたり、彼らは彼らなりの考え方でどう復興していくか悩んでいる。だから、家を建てるか、公営住宅に住むか、街を出ていくか、その人なりの考えがあって選択をしています。そういうことに思いを巡らせられているのか、というところがあると思います。

カテゴライズしてしまった瞬間に、個別性に届かないような聞き方になってしまう。だけど、実際に話を聞いて、その人個人に出会えた瞬間、自分や自分の身近な人と重なったりもすると思うんです。どんな経験をした人でも、やっぱりそこで悩みますよねとか、そういわれたら悲しいよねとか、きっと共感できる。ラベリングをそっと外して、その人が人間として話したいことを聞くと、聞いているこちらが救われるような気持ちになることってあると思います。

そういう実感を持たれるようになったのはなぜでしょうか。

現地で、私はとても自由にやらせてもらっていた感覚があって。まだ22歳くらいの私が絵を描いているのを、まちの人たちが「絵を描く人もいていいよね」ってそのままにしてくれていました。ある意味で異物が来た時に、その人なりの論理で何かをやろうとしているならやればいい、という寛容さがあった。そして、その人がしていることを共同体の役割として捉えていたんですよね。言語的にたくさん話すことが必要というよりは、存在として「あなたがいたいようにいていい」という感覚が顔の見える範囲でありましたね。

都市で暮らしていると1人でやっていくしかなくて、自分が頑張っていることを喜ぶ人って本当に少ないように思うので、違いを感じました。私がやることを見守ってくれる人がいるなら、何かちゃんとお返ししたいなとか、一緒にできることを探したいという気持ちになれましたね。

都市だと、自分の存在を言葉で主張しないと埋もれてしまうような感覚を持つことがありますね。

みんな、いっぱい話し過ぎているのかもしれません。言葉にしすぎているような気がします。でも自分という存在をなんとなくでも認めてくれているだろう、という安心感さえあれば、全部説明しなくても大丈夫なのかなと思います。いまは、ある一言を発した時にその前提も全部わかって話しています、こういう影響も想定しています、ということまですべてを言わなきゃいけない感じがありますよね。

コミュニケーションって本当は、もっと相手の想像力や、前提を共有している感覚を信じて、隙間や余白を互い楽しむような、スローペースなものでもいいんじゃないかなと思います。

インターネット上だとより言語化を求められるような空気感がありますが、直接会ってみると違ってくるかもしれませんね。

“のと部”という、東京から能登を応援するという活動をしているのですが、SNSで呼びかけをしたら40人くらいの方が来てくれて。最初は私なんかがボランティアに行く資格はない、みたいなことを言っていた人も、みんなと話していくなかで「行けるじゃん」と具体的に想像できるようになるんですよね。それで一緒に能登にいって友達になったり、ZINEをつくってみたり、どんどん動きが出てきています。

SNSはいろんな問題や難しさがあるけど、集まって直接話してみると、誰かに何かをしてあげたいとか社会をよくしたいとか、そういう願いを持った人がたくさんいるんだなって実感できました。

一人でボランティアに行こうとすると、行ったあとの周りの反応を想像して気が重くなったりもしてしまう。でも自分と同じように、大事なことをしたい、ちょっとでも人の手助けがしたいという同じ気持ちを持つ人と出会うと実際にできたりするんですよね。少しでも気持ちがある人が出会ってお互いを励ますような、そういう仕組みやきっかけをたくさんつくれればいいなと思います。

全部をわかり合おうとしない、おしゃべり

その一方で、共感がなかなかできない人とも関わらなくてはいけない場面もあります。そういった時にはどんな姿勢でいるのがよいと思われますか。

のと部だってそうですが、きっとある側面では考え方が全く違う人もいたと思うんです。でも、一緒にいい場を作ろうと手を動かしながら、生活者として悩んでいることを笑ったりできたんですよ。全部分かり合えるわけじゃないけど、一緒にできることはたくさんある、そういう実感のほうが大事かもしれません。

全部をわかり合うことはない、という前提が大切ということですね。

全部をわかることはできないけど強く共感する瞬間がある、というのが会話だと思うので、たくさん聞きたいんです。情報の交換ではなくて、おしゃべりというか。

一緒にその時間を過ごすことができて、自分も相手も安全で安心していられたということ自体が、大事だと思います。

すべて分かり合おうとするのは大変です。わからなくていいけど、あなたはちゃんと生きている、自分と同じくらい大事なものだってことをきちんと信じられたらいいですね。

おしゃべりをしたくても、なかなか一言目に迷う人もいると思います。どんな気持ちで言葉を発したらよいと思われますか。

日本人、とくに都会の人はあんまりおしゃべりをしないですよね。海外に行くと、タクシーの中でおしゃべりしていたり、見知らぬ人と挨拶したり社会のことを話したりしているのを見かけます。そういう日常的な会話で、「あのニュースつらいね」みたいなことを話すだけで、ほっとすることってあると思います。

本当はしゃべりたいんだけど、誰にしゃべったらいいのかわからないのかもしれないですね。人と関わるということは、めんどくさいことを引き受けることでもあると思っていて。人と話すって楽しいだけじゃなくて、つまらなくて時間がかかることもある。相手の時間をもらうことでもあるし、自分の時間を渡すことでもある。

でもそれを避けてばかりいると、孤独になってしまう。人はひとりでは生きられないですから、どんどん不安が強くなる。

時間を分け合って、めんどうなことも引き受けておしゃべりする気持ちがあるとよい、ということですね。

財産や時間を自分だけで使うことに固執したり、管理しようと思うと、損した気持ちになってしまうんですよね。シェアすることを楽しむ感覚って大事なんだと思います。

もっと駄弁り場が欲しいですね。もっともっと、おしゃべりをしていきたいです。

取材・文:カネコハルナ

編集:conomi matsuura

写真:瀬尾夏美さんご提供

最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。

こちらもぜひチェックしてください!