2025年1月クールに放送中のドラマ『晩餐ブルース』(テレ東ほか)。友人同士で晩餐を共にする活動、略して「晩活」を通じて男性同士が心を通わせながら変化していく姿を描いた作品だ。

主人公・田窪優太はテレビ局でドラマディレクターとして日々忙しくなく働き、まともな食事を摂ることすらできずにいる。その友人・佐藤耕助はとある事情からレストランのシェフを退職、もう一人の友人・蒔田葵は離婚したことを心のどこかで引きずっている。三者三様の悩みを抱える彼らが晩活を通して、自分自身と向き合えるようになっていく姿は、ほっと一息つくことの大切さを視聴者に気づかせてくれる。

今回は、本作のプロデューサー・本間かなみさんに話を伺った。本作を手がけた背景や、男性間の繋がりを描くうえで意識したこと、そして本作を通じて伝えたいことを中心に語ってもらった。

晩活にお酒が出てこない理由とは?

『晩餐ブルース』は男性間の繋がりがテーマの作品です。あまり類を見ない作品になっていますが、どのような経緯で生まれたのでしょうか。

きっかけは社内で「共食」(家族や仲間などと一緒に食事をすること)をテーマにしたドラマの企画が募集されていたことです。

「共食」が自分にとってどんなものか考えた時に、自分を取り戻せる止まり木みたいな場所になってるかも、と思いました。私自身、心のバランスを常に健やかに保てるタイプではなく、不安定になるたびに自己嫌悪になります。でも、そうした弱さや暗さってなくならない。だったら、それを抱えながら生きていくしかないし、むしろ“一緒に生きていける”と思えるようになりたい、そして大切な誰かとごはんを食べる時間は、そんな心強さをもらえる時間かもしれないなと。それが企画の出発点でした。

そこから登場人物を考えるうちに、以前から興味があった男性同士の繋がりを掛け合わせればホモソーシャルに抗える作品になるのではないかと考え、『晩餐ブルース』が生まれました。

3話時点では晩活にお酒が登場しませんよね。お酒を出さないことにどのような意図があるのでしょうか。

主語が大きくなりますけど、ケアが必要なタイミングでの男性同士のコミュニケーションは、気持ちを言葉にして吐露するよりも、「酒、飲みに行こうよ」という流れになりがちだなと感じていて。それに救われる瞬間もあるのかもしれないですが、真面目な話や暗い話を忌避して、とりあえず目の前の現実から目を背ける状態に持っていくことが多いのではないかと思っていました。

お酒を飲むことが必ずしもホモソーシャル的だとは言えないんですけど、お酒とホモソーシャルの結びつきはすごく強いと感じています。だからこそ、内在する男らしさを解体できるような作品を目指すにあたって、お酒を介さずに“ただ食事をするだけ”で、互いに向き合っていける展開にしたかったんです。

「料理や食事も主役のひとり」

作中では元シェフの耕助がメインで料理を作りますが、晩活では料理を作る耕助もケアの対象になりますよね。

ケアの役割が「固定されないように」描きたかったんです。耕助は元シェフという役柄上、料理をリードする立場にはなりますが、ケアを提供するのが耕助だけにならないように意識しました。

あと、料理を一緒に作ると自ずと相手の体に触れる瞬間っていうのがあると思うんです。男性同士のスキンシップって相手を鼓舞する目的が強いイメージで、慈しむスキンシップは少ない気がしていて。料理中のスキンシップに慈しみがあるかないかは分からないですが、単純な人と人との触れ合いを通じて彼らが得るものがあればいいなと。

食事がテーマの作品は他にもありますが、それらの作品と差別化を図ろうと意識したことはありますか。

差別化というより、むしろ色々なグルメドラマを観て勉強しました。本作では料理とストーリーの比重を五分五分にしたかったんです。ただ、自分はどうしてもストーリーに注力してしまいがちなので、グルメパートの描写やそこへのブリッジの仕方など、これまでの作品から学ぼうと思って。

料理とストーリーの比重を等しくしたのはなぜなのでしょうか。

「料理や食事も主役のひとり」の作品だからです。本作において、料理や食事は、気持ちが癒されたり、ちょっと前に進めたり、彼らが心を回復させていくために欠かせない存在です。食べることは体が生きることに直結しますが、心が生きることにも繋がると思うんです。

作ること、食べることを通して「人間は生き物であること」が体感として伝えられたらいいなと思っていたので、それらの場面もストーリーと等しく描くように心がけました。

「男性が自分自身の加害性に向き合うこと」が描きたい

「男性同士の繋がり」を扱う上で、心がけたことがあれば教えてください。

「男の人って生きづらいよね」「男の人って大変だよね」「男だって傷ついてる」みたいな、男性の生きづらさをセンチメンタルに描かないということは意識しました。

男性特有の生きづらさは、もちろんあるとは思いますが、それでもジェンダー的な観点で見れば、シスジェンダー・ヘテロセクシュアルの男性は、社会的に恵まれた立場だと思うんです。男性社会の有害さを描きつつも、彼らもその男性社会を形成する一員で優遇される立場にいるという、ドライな目線は持ち続けていました。

耕助が仕事をやめたキッカケは、自分の加害性に気付いたからです。そこも意識された部分でしょうか?

おっしゃる通りです。男性が自分自身の加害性に向き合うことが描きたいことの1つでした。なので、彼らが立ち止まるキッカケは「自分の加害性」にしたかったんです。耕助が立ち止まったのは自分より弱い立場の人の足を踏んだからだし、優太も第1話で職場で怒鳴ったことが晩活を始めるきっかけになります。のちのち描かれますが、葵も自分の持つ特権や加害性とうまく向き合えず、さまざまなことをこじらせています。

葵が囚われるホモソーシャルの呪縛

優太、耕助、葵の3人を井之脇海さん、金子大地さん、草川拓弥に演じてもらった背景も伺いたいです。

優太は忙殺されて心身が不安定な日々を送っている人物です。いまの時代、心のバランスや情緒が乱れている人のことを“メンヘラ”という言葉で揶揄することがありますけど、本当は他人に揶揄されたり、自虐する必要はないことだと思うんです。

不安定な時期だけを切り取ってその人を判断することもできないし、したくない。朗らかで健やか、好青年なイメージの井之脇さんに演じて頂けたら、情緒が乱れたり心のバランスを崩したりすることは、誰にでも起こりうることだという奥行きが生まれると思って、オファーさせて頂きました。

金子さんはすごく繊細な演技をされる方で、感情が揺れる瞬間のお芝居が素敵です。耕助は内省することが多い役柄なので、誰かの言葉や周囲の状況を受け取り、咀嚼していく様を金子さんに演じてもらえたら、耕助が魅力的になると考えました。あと、金子さんは最近こういう役をされていないない印象だったので、新鮮な面白みや瑞々しさが生まれるのではないかと思いました。

葵を演じる草川さんはこれまでも本間さんの作品にも出演されていましたよね。

そうなんです。草川さんとは『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』(2020年)と『SHUT UP』(2024年)でご一緒させていただいたのですが、どんなシーンでも、どんな雰囲気でも、どんな相手でも役の軸足が引っ張られない方だという印象を受けていました。

葵は意図的に優太と耕助とは違う感じのキャラクターにしたいと考えていて、3人は仲が良いけれど、ホモソーシャルや男らしさの呪縛的なものとの距離が2人と葵は明確に違うので、そういった意味でそこにいることに少し異物感があるといいなと思ったんです。また、葵は矛盾を抱えている役柄なので、役の軸が揺るがない人に演じてもらえたら矛盾も含めてひとりの人間として魅力的に映るのではないかと思い、草川さんにお願いしました。

「矛盾を抱えながら」でいくと、3人のなかでは葵が1番ホモソーシャルの呪縛に囚われていますよね。たとえば、第1話の居酒屋の場面で、葵は自分の離婚を笑いに昇華するように話していました。

3人それぞれがホモソーシャルの影響を受けていて、耕助はホモソーシャルへの順応を試み一度は順応できたけれど、立ち止まった瞬間に崩れてしまった。優太は、本質的にはホモソーシャルに馴染みにくい性格。3人のバランスを考えたときに、葵はホモソーシャルに距離の近い人にしたいと考えました。なので、第1話の居酒屋の場面は、そういう3人の違いが伝わるようにしたかったんです。

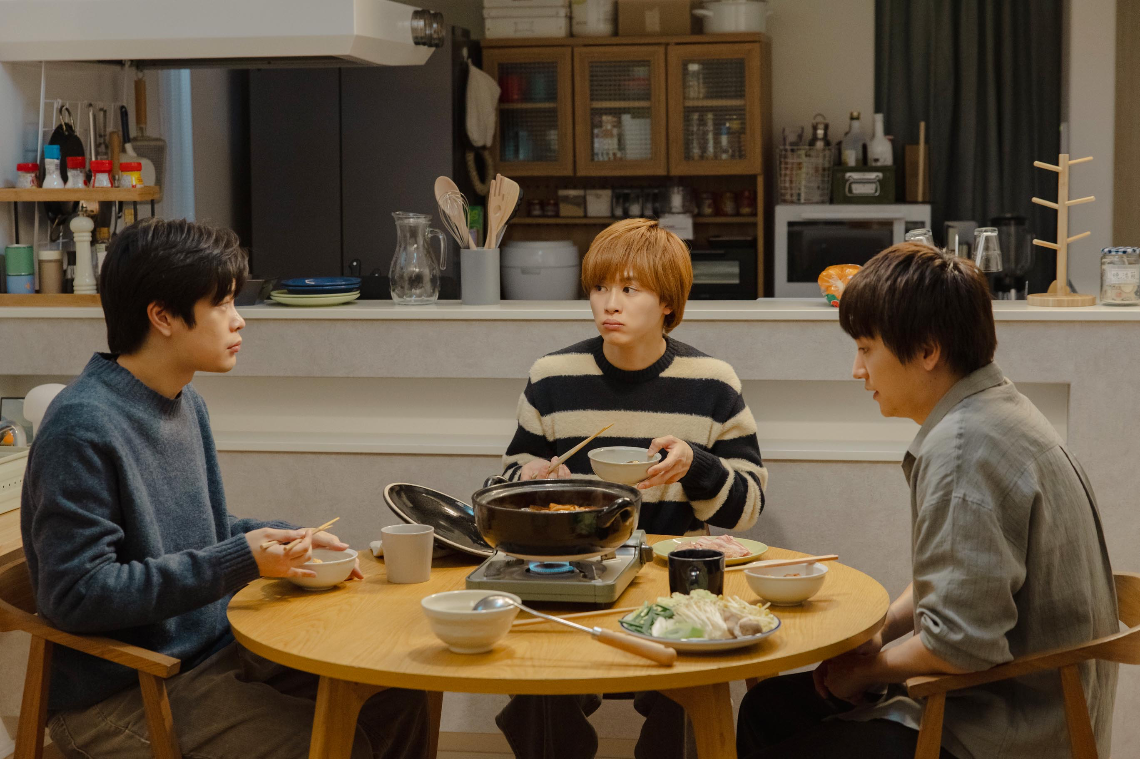

第3話の鍋を囲む場面も印象に残っています。耕助が自分の加害性に苛まれ仕事を辞めたことを打ち明けますが、優太と葵の受け手としての反応に「男性同士のケアの慣れてなさ」がリアルに描かれているなと。

耕助は自分が足を踏んでしまったから自責の念を持ってますけど、足を踏まれた側からしたら「最低だ」と言われても、仕方のないことかもしれない。だからあの場面で、優太がどんな言葉を言うかは、脚本家の山西さんや灯さん、監督の川和田さんと共に、結構悩みました。肯定はしてほしくない、けれど第1話で耕助に救われた経緯がある優太が言える言葉を絞り出しました。

一方、葵は一旦流そうとしてるんです。「とりあえず、鍋食べようよ」という感じで(笑)。それでも、いまできる精一杯の方法で優太が寄り添っている姿を見て、自分のなかで咀嚼した結果、熟考アイスに繋がるんです。それぞれの人物の性格の違い、その根底にある男らしさや、ホモソーシャルへの距離感の違いが生むコミュニケーションのズレや、歩み寄り方の違いは意識していました。

あとは彼らを通して「遠回りしながらでも進んでいく過程」を描きたかったです。耕助は仕事を辞めた事実とその背景を、第2話と第3話に分けて告白しています。耕助のキャラクター性と本作が男らしさに視点を置いていることを踏まえると、第2話の時点では「仕事を辞めた」という事実だけを伝えることが精一杯かなと思い、あのような展開にしました。

▼草川さんも出演『SHUT UP』に、本間さんが込めた想いとは

“作品”も“人”も消費されない場が増えれば

第2話のドラマ制作会議の場面も印象に残っています。穂志もえかさん演じる上野ゆいが、自身がプロデュースするドラマにおけるセクシュアリティの描写について、より丁寧に描くべきだと意見を述べますよね。これは本間さんご自身が経験されたことなのでしょうか。

全部ではないですが、自分の体感がベースになってる場面ではあります。30代ってまだまだキャリアが積みきれてないけど、若さで押し切ることもできない年齢だなと感じていて。相手によっては、自分固有の意見を聞いてもらうことが難しいなと思います。それでも、男性が賛同してくれたり、若い同僚が賛同してくれたりすると、聞く耳を持ってくれることがあります。私が話すのが下手というのも大いにあると思うんですが、自分の意見の本質を理解してほしくても、最後まで聞いてもらえなかったり、話しの途中で何度も腰を折られたりすることもある。

揚げ足取りみたいなコミュニケーションが堂々巡りで続くと、「過去にこういうことで炎上してますよ」という言葉が落とし所をつける一番手っ取り早いコミュニケーションになってしまうんです。ただ本当はこんな言葉を使いたくないんですよね。

ドラマ制作の場面に重ねて、最近のドラマ制作に感じることがあれば伺いたいです。

昨今、ものすごいスピードでコンテンツが量産されていますよね。ビジネスとして仕方ない面もあると思いますが、自転車操業的にドラマが消費されていく風潮に少し思うところはあります。

作品が増えるということは、その分、人も消費されているということなので、どちらも大切にされる現場が増えればいいなと、切に感じています。

地上波のドラマでも考証やインティマシー・コーディネーターが入る現場も増えている印象です。

すごくいいことだと思います。考証の方や監修の方に入って頂くことで、私自身もとても学びになるし、心強い存在です。時間がなくても、作品を作っていく中でできるだけ誠意を尽くしていけたらいいな、と思っています。

本作にはドラマ制作への思いも込められているので、ぜひ注目いただけると嬉しいです。

最後に、本作を楽しむ人たちにメッセージをお願いします!

『晩餐ブルース』は、つまずいた大人たちが登場するドラマです。彼らが食を通して、どう自分と向き合い、どのように生きている実感を取り戻していくのかを描いています。だからこそ、いま自覚なく頑張り続けている人が立ち止まれる場所になればいいなと思っています。ぜひ最終話まで楽しんでください!

『晩餐ブルース』は各種動画配信サービスにて最新話まで見放題配信中

▶Tver

▶U-NEXT

▶Amazon Prime

▶TELASA

取材・文:吉岡葵

編集:安井一輝

写真:テレビ東京提供

最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。

こちらもぜひチェックしてください!