「ノンシャラン」という言葉をご存じだろうか。1980年代くらいまではよく使われていた気がするけれども、最近は耳にすることがめっきり減った。もとはフランス語の「nonchalant」という形容詞で、「のほほんとした」「無頓着な」「無関心な」「冷淡な」という意味。原語にはネガティブなニュアンスも含まれるのだけれど、日本語で「ノンシャラン」と言えば、大抵は「のほほんとした」「無頓着な」という意味で使われ、小さいことは気にせず大らかで、世俗から離れた自由人という印象にとどまり、冷たいイメージは無いはずだ。「のほほん」をポジティブに受け止めるイメージと言ったらいいだろうか。

このほぼ忘れられかけている「ノンシャラン」を、代名詞に持つ映画作家が存在する。オタール・イオセリアーニ監督である。2023年2月にその全監督作品が上映されるイオセリアーニ特集「オタール・イオセリアーニ映画祭 ~ジョージア、そしてパリ~」の宣伝コピーは、「ノンシャランと行きましょう……こんな世界だからこそ。少しばかりの反骨と、ちょっとした幸福と。」。

そして少し遡ると、2004年に行われた特集「イオセリア―二に乾杯!」の際には、「甘い味、からい味、人生にはいろんな味があるけれど、どんなこともノンシャランと飲みほしましょう」とチラシが謳っている。どうやら、死語に近い「ノンシャラン」は、常にイオセリアーニとともに息を吹き返すらしい。そう、「ノンシャラン」とは、いまや日本においてイオセリアーニ監督と同義なのだ。

イオセリアーニの作品を見ると、確かに「気楽に行こうぜ、人生」という気分になる。人生は短いのだから、楽しまなければという気にもなる。もちろん、その印象がノンシャランという言葉に繋がっているわけだけれども、音楽とユーモアに溢れた寓話を通じて、軽やかで楽しい気分に浸ることができるのが、イオセリアーニ作品の魅力であることは間違いない。

ただし、イオセリアーニが軽やかで楽しい人生を送ったわけではない。世の不条理と闘い、権力を嫌ったその姿勢は、軽やかな作風の根柢にしっかりと貫かれている。人生の酸いも甘いも噛み分けた人による心境だからこそ、ノンシャランは好感を持って伝わるのだろう。イオセリアーニ映画を見ることは、現在でも斬新に映るその独特なスタイルから刺激を受けるのと同時に、老師から貴重な人生訓を賜る経験ともなるのである。

イオセリアーニのキャリア初期~中期

オタール・イオセリアーニは、1934年にジョージアの首都トビリシで生まれた。ジョージアは、現在は独立した共和国だが、当時はソ連邦の一国。少年時代から音楽院でピアノや作曲を学び、やがて数学と機械工学を学んだのち、56年から61年までモスクワ国立映画大学に在籍している。

62年に中編『四月』を監督するが、検閲によって公開禁止となってしまう。

ソヴィエトの検閲は厳しく、第二次大戦後のジョージアの映画人はメタファーや寓話を駆使して間接的に社会批判を描くことを心掛けたものの、現在を生きる我々に検閲の壁の厚さを想像することはなかなか難しい。ただ、厳しい現実を密かに描くためには、逆に笑顔の人間を登場させる必要があったのであり、となるとイオセリアーニの作風の一部であるユーモラスな表現は、辛さへのメタファーの延長線上にあるのかもしれないと感じられる。彼のユーモアは、抑圧されたジョージア時代の反動であると見ていいかもしれない。

『四月』は、まさに寓話と呼べるほんわかとした名編で、新婚の夫婦の姿が描かれる。2人はどんどんと家具や電化製品を購入し、家が物でいっぱいになってしまい、仲睦まじかった夫婦の仲もこじれてしまうという内容で、一見したところ、物質主義批判やブルジョワ批判は共産主義国家と相性がいいのではないかということを考えてしまう。ではなぜ公開禁止だったのだろうか。寓話的であること自体がNGであるとしたらお手上げだけれど、実態はそうだったのかもしれない。抽象的であることは検閲の対象になったはずだけれど、寓話的であることもダメだとすると、なんという理不尽だろうか。映画のスタイルはサイレント映画的でキュートであり、ぜひ今回の特集で再度確認したい作品である。

イオセリアーニは『四月』を作った後に工場勤務を経て、66年に初長編『落葉』を監督する。

ワイン工場に勤務する青年とその周辺の人々を描く物語で、ワイン発祥の地ともされるジョージアにおいてワインがいかに重要なのかが伝わって面白い。ただ、そこには中央のモスクワから生産ノルマを課されたジョージアのワイン工場の実態も描かれており(労働者たちはワインを樽からくすめてしまうし、ノルマを果たすためには状態の悪いワインでも使ってしまう)、それが原因なのかどうかこれまた分からないのだけれど、この素敵な作品も公開禁止になってしまう。

おそらく、家具の製造のために木々が伐採される様子を見せる『四月』でも、ワインの品質より生産量が重視される様を描く『落葉』でも、イオセリアーニは伝統的な暮らしを愛し、守りたいという立場であったのだろう。その姿勢が否定されてしまう社会とは、繰り返すけれども理不尽としか思えない。「これらの映画は反ソヴィエト的ではありませんでした。システムの有無に関わらず存在し続ける現実や、人間の普遍的な問題を描いています。検閲の面で言うと、ボルシェヴィズム(※1)を無視して描いてしまったのかもしれません」と監督は語っている。

しかし、『落葉』は68年のカンヌ映画祭で上映され、イオセリアーニ監督の存在は西側に知られることになった。(ちなみに、68年のカンヌは途中で中止となったものの、『落葉』が出品されたのは独立部門の「批評家週間」であり、無事に上映されたらしく、国際映画批評家連盟賞を受賞している)

75年には、ドキュメンタリーとフィクションが交じり合うような楽しくも美しい『田園詩』を発表し、ベルリン映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞する。都会暮らしの4人の弦楽器奏者が田舎の農家でひと夏を過ごす物語で、監督が思い入れを抱いているであろうジョージアの伝統的な暮らしと都会とが交差するような視点と、その視点を彩る音と音楽に魅入ってしまう秀作だ。音楽家たちの世話をする農家の少女が文化芸術に目覚める様が映画のひとつの軸になり、「私の芸術は、人生のようでなければならない」と語る監督の想いを映しているようでもある。しかし、とりわけ物語に大きな動きがあるわけではなく、素朴な人びとや田舎の日常を描く「抽象性」が抵触したのか、これまたジョージア本国では上映禁止となってしまう。(その後、79年に初公開)

そしてついにジョージアの検閲体制に業を煮やしたイオセリアーニは、フランスへの移住を決意し、79年以降、彼はパリを製作の拠点とする。そして、フランス/ジョージア共同製作とクレジットされた作品群はいよいよ世界に広く知られてゆく。パリのジョージア人となったイオセリアーニが作る作品は、フランス映画のように見えながら、故郷を失った悲哀をもその根底に感じられるようになるのである。

※1 用語:ロシア社会民主労働党左派の思想。

フランス時代

検閲を逃れてフランスに渡ったものの、フランスでの製作が順調であったかといえば決してそうではなく、監督は自分の表現を実現するために大層苦労することになる。イオセリアーニは、そんなジョージアでの苦闘からフランスに移住してからの困難の時期を、『汽車はふたたび故郷へ』(2010年)において自伝的に描いている。

イオセリア―二は劇中で決して自分を美化していない。一本気でわがままで、少しだらしないところもある「困った」青年監督であるところが微笑ましく、それでも自分の信じる表現を貫こうとする姿勢が清々しい。青年監督の奮闘がいかなる結果になるかは映画を見て頂くとして、劇中の監督と同様に、イオセリアーニの心は常にジョージアにあることが分かり、見るものの心を郷愁の念で温めるだろう。

イオセリアーニのノンシャランな雰囲気が最も味わえる作品の1本が『素敵な歌と舟はゆく』(1999年)だ。

さまざまな登場人物がひっきりなしに出入りする群像劇であるために、なかなかひと言で紹介しづらいのだけれども、若い男女たちの恋の駆け引きだったり、富裕層と浮浪者との交流の話だったり、愛すべき人物たちの日常が、暖かいトーンで描かれていく。時間の経過とともに、登場人物たちは様々な運命を辿ることになるものの、最終的には、ワインと歌があればいいじゃないか、という形で収束していく。

しかし、楽観的で幸せな気分が味わえるとともに、どこか厭世的な、達観した世界観にも感じられる。そして、軽やかさの裏には、都会の生活に苦しめられている若者たちのもがきや、浮浪者や物乞いたちの姿がビビッドに描かれていることに気付かされるだろう。イオセリアーニ自身がパリ郊外の城主を演じており、貴族階級的な老人に身を置く自分を皮肉りながら、現代社会の諸相を劇中で彼が眺めているかのようである。

『ここに幸あり』(2006年)もノンシャラン全開の作品だ。

大臣のヴァンサンが職を解かれてしまい、愛人にも捨てられ、人生の休暇時期に突入する。かつての家に戻り、その庭で友人たちと大いに飲み、歌う。この作品はストレートな人生賛歌であり、イオセリアーニの作品群の中でも、とりわけリラックスした作品であると言ってもいい。ヴァンサンの母親役にフランスの名優ミシェル・ピコリが扮していて、素晴らしい演技を見せてくれる。イオセリアーニを初めて見る人は、本作から始めてみるのもいいかもしれない。

『皆さま、ごきげんよう』の魅力

そして、イオセリアーニの目下の最新作が『皆さま、ごきげんよう』(2015)。現在88歳、引退したとのニュースは聞いていないので、新作が届くことを期待したいところだけれども、『皆さま、ごきげんよう』はイオセリアーニの集大成的な作品であり、もしかしたら最終作になるかもしれず、改めて堪能したい。

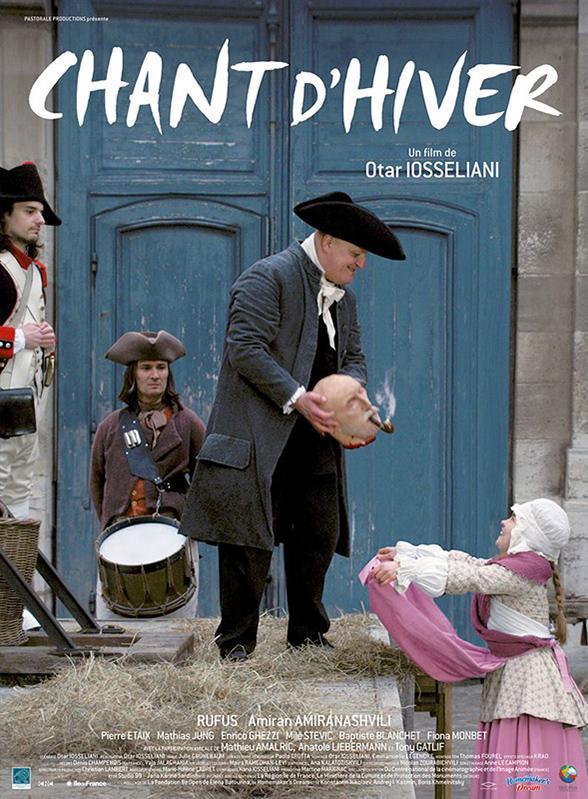

こちらも大勢が出入りする群像劇で、物語を要約することは難しい。原題は『CHANT D’HIVER』で、意味は「冬の歌」。まさにパリの市民たちを見つめる人間讃歌、である。

もっとも、映画はとても奇妙な形で始まる。フランス革命時のギロチン刑の執行の場面で幕を開け、そしてソ連崩壊後のジョージアの内戦を思わせる現代の戦争の場面が描かれる。大儀のために残忍な暴力を厭わない人間の本質を嘆いたイオセリアーニの心境が伝わってくるようなオープニングである。(そして、現在のロシアのウクライナに対する戦争行為をイオセリアーニがどう感じているか、想像しないわけにいかない)

やがてがらりと舞台は現代のパリに移り、クセ者揃いの人物が次々に登場する。建物の管理人で兵器の取引をしている老人や、その友人で頭蓋骨を集めている老人、あるいは、ひったくり窃盗集団の若者たちがいれば、妻にガミガミ言われる楽器職人、あるいは空き地にレンガを積み上げて壁を作る青年など、彼らの日々のひとコマが、スケッチ集のように連なっていく。

そして、ホームレスの人びとが寝ている場所が、警察によって強制撤去される一方で、貴族階級的な人々は庭園でのどかにティーパーティーを開いている。ことさらに社会正義をふりかざすことはしないイオセリアーニは、ここでも静かにチクリと皮肉ることに留め、スラップスティックな描写が次々に続いていく。老人たちは若者たちに人生のなんたるかを教え、かくして老賢者の生き方が次世代に受け継がれていく…。

社会正義をふりかざすことはしないとは書いたものの、『皆さま、ごきげんよう』では明らかに権力階級をコケにする場面がある。ホームレスを移動させるような命令を出しながら、本人は王宮のような家で王様のような暮らしをしている警察署長の描写である。家の中にはプールもあり、水に浸かりながら携帯で命令を出す所長はことさらに戯画的に描かれて、醜悪だ。この署長の運命もまたこの作品の見どころのひとつとなり(観客の予想は気持ちよく裏切られる)、イオセリアーニの反骨精神は最後まで(最後と決まったわけではないが)失われていないことが良く分かる。

いつの年だったか失念してしまったのだけれど、10年以上前の来日の際に、舞台挨拶で登壇したイオセリアーニが、日本人のお辞儀の多さに苦言を呈したことがとても印象に残っている。「あまりお辞儀をし過ぎないほうがいいのではないか」というようなことを言っていて、イオセリアーニにとってはお辞儀は相手への従属や屈服の仕草に映ったのかもしれない。来日して、日本の慣習に否定的なことを公の場で言う人は稀なので、逆にイオセリアーニの服従を嫌う姿勢がどれほど徹底したものなのかを思い知らされる瞬間だった。

そうなってくると、なおさら呑気にノンシャランとも言っていられない。ユーモアの下には、母国を離れざるを得なかった人物の強い信念と、権力への抵抗が息づいている。この2面性こそが、イオセリアーニの魅力なのだ。

おわりに

イオセリアーニの作品は、サイレント映画を思わせるような、スラップスティックな演出が多く見られるのが特徴的で、それ故にチャップリンやジャック・タチが引き合いに出されることが多い。それももちろんなのだけれど、ジャック・タチの弟子筋にあたるピエール・エテックスの作風に通じるところがあるとも感じられる。これは、ちょうど2022年終わりから23年初頭にかけて東京で実施された「ピエール・エテックス レトロスペクティブ」を鑑賞したファンには尚更強く実感できることだろう。さらに、ピエール・エテックス本人が『汽車はふたたび故郷へ』や『皆さま、ごきげんよう』に出演していることからも、ふたりの繋がりが確認できる。

クラシック作品のデジタル化が進み、かつての名作の再発見や、知られざる監督を再評価する企画がヒットし、クラシックは新たなマーケットを開拓しつつある。クラシック作品を美しい状態で再発見できる我々は、とても幸せな時代を生きている。そして、長い年月を生き抜いてきた作品が、現在公開中のたいていの新作より面白いことは、言うまでもない。そこに新しい観客が気付き始めているとしたら、これは逆に映画の未来にとっては望ましいことかもしれない。観客の要求が高くなれば、新作のレベルも上がっていかざるを得ないのだから。

そして、先に記述したように「ピエール・エテックス特集」と「オタール・イオセリアーニ特集」とが関連し合ってしまうという、全く関係の無いはずだったふたつのクラシック企画の間で化学反応が起きるとなると、クラシック映画業界の一層の活性化を期待せずにはいられない。

しかし、たとえクラシック作品企画が盛り上がっているとはいえ、ひとりの監督の全作品がスクリーンで一気に見られる機会はなかなかなく、とても貴重であることは強調しておきたい。本稿ではほんの一部しか紹介出来なかったけれども、他にも日本でのヒット作や、今回初めて日本で紹介される作品、さらにはドキュメンタリー作品も含まれ、本当に素晴らしい作品が並んでいる。

イオセリアーニ監督の魅力に触れて、ほんの少しだけ人生を豊かにしてみてはいかがだろうか!

参考文献等:

・はらだたけひで著『グルジア映画への旅 映画の王国ジョージアの人と文化をたずねて』(2018、未知谷)

・児島康宏監修 遠山純生編『イオセリアーニに乾杯!』(1994年、エクスクァイアマガジンジャパン)

・Dictionnaire du cinéma ([Nouv. éd.]) (1998年、Larousse)

・映画データベースサイトAlloCiné「OTAR IOSSELIANI」

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-2647/biographie/

・オンラインデータベースサイトIMDb「Otar Iosseliani」

https://www.imdb.com/name/nm0409646/?ref_=fn_al_nm_1

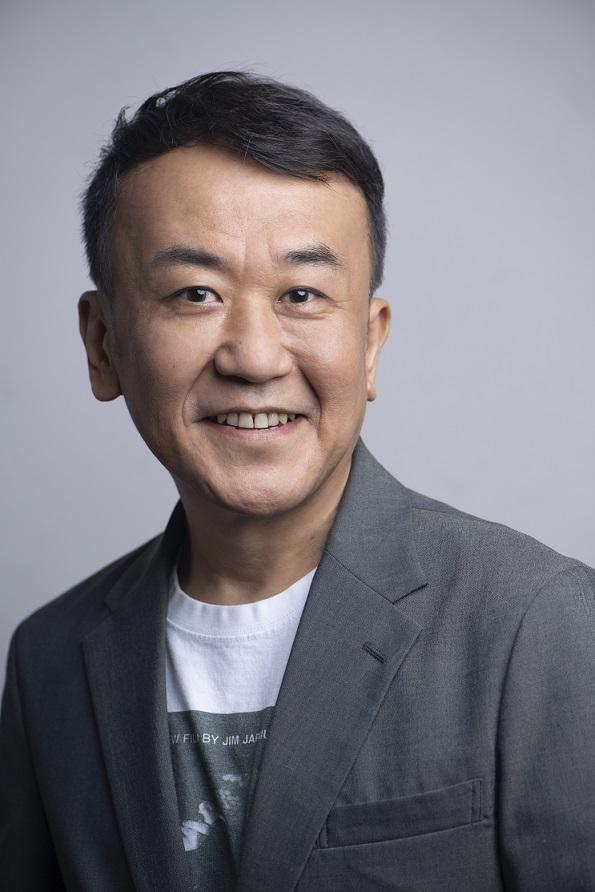

矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)

仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。

寄稿:矢田部吉彦

編集:おのれい

(注)

本コラムに記載された見解は各ライターの見解であり、BIGLOBEまたはその関連会社、「あしたメディア」の見解ではありません。