2022年は、またもや大変な1年となった。身近な世界で戦争が勃発した。多くの命が失われ、経済が動揺し、国際社会は揺れ続けた。米国では中絶の合憲性が覆され、女性の人権が脅かされている。そしてドキュメンタリー映画作家は、自らの語る物語を通じて激動する現代世界を映していく。

世界最大規模のドキュメンタリー映画祭

毎年11月に開催される「アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭/International Documentary Film Festival Amsterdam(通称 IDFA)」は、世界最大規模のドキュメンタリー映画祭である。上映作品は300本を超え、出品国数は80ヵ国を上回る。そしてオランダが世界で最初に同性婚を合法化し、安楽死や売春も合法であるリベラル先進国であるという事実が、作品選定からタブーを無くし、自由な議論を可能にしている。蛇足だが、売春が合法という点について、先日知人がオランダはエッチな国なのかと無邪気に聞いてきたけれど、そういうことではもちろんなく「産業に従事する人を法で守る」という人権意識によるものであることは言うまでもない。

実際にアムステルダムに赴いてみると、これほどドキュメンタリー映画祭を開催するにふさわしい都市は世界でも稀であろうと実感できる。オランダ語ではなく、英語が使用言語として完全に定着している点でも真にインターナショナルな場だ。

映画祭を率いるオルワ・ニラビア氏は、シリア出身の映画プロデューサーである。オルワさん自身が、シリアで映画を撮影中に当局に拘束され、同じ房の収監者が拷問死するのを目の当たりにし、死を目前とした経験を持つ。映画業界がバックアップをし、オルワさんは無事に出獄を果たして死を免れたという。自分の知らないところでサポートしてもらえた事実は極めて大きく、苦境に陥っている人が自分はひとりではないと思えることの重要性と、その効果を過小評価すべきでないと訴える。「連帯」を過少評価してはいけないということだ。このような経験を持つオルワさんがディレクターを務めるIDFAは、自然と人権意識が強く溢れる映画祭となっている。

ドキュメンタリー映画祭と人権意識

オルワさんは困難下にある映画人への支援を目的とする「International Coalition for Filmmakers at Risk(通称ICFR)」という組織の中核メンバーでもある。2020年に創設されたICFRは、アフガニスタンの映画人の支援から活動をスタートさせ、2022年には戦下のウクライナの映画人をいち早く支援している。世界から集めた寄付金で極力多くの映画人を手助けしたいという理由から、支援金は小口とし、日々の暮らしを生き延びるための当座の資金を提供している。

2022年3月にウクライナ映画人支援特別上映会を仲間たちと企画した僕は、上映会のために立ち上げたクラウドファンディングで集まった寄付金をICFRに送ったことがきっかけとなり、オルワさんとご縁が出来た。その縁から、僕もIDFAで審査員を務めることになったのだが、審査員仲間には同じくオランダで開催される有名なインディペンデント映画祭である「ロッテルダム国際映画祭」のディレクターも名を連ねており、彼女もICFRの創設メンバーのひとりである。

言うまでもなく、表現の自由は当然のように存在するものではない。世界各地で政府から監視され、弾圧され、投獄や軟禁を余儀なくされている映画人が存在する。戦争に従軍している映画人も存在する。彼らを映画業界の「同僚たち」と呼び、支援するICFRという組織が、アムステルダム映画祭やロッテルダム映画祭と有機的に結びつきながら活動している状況には深く感銘を受けるし、その存在がより広く知られるべきだと思う。日本に帰国すると直ちに危機感を喪失してしまいがちな自分を自覚するからこそ、世界で起きている悲劇が自らと地続きであるという感覚と、その状況にアクションを起こしている人々の存在を伝えることが重要だと考える。これこそが、オルワさんの招待に報いるための、僕の責務であろうと思っている。

IDFAのオープニング作品はイラン出身でオランダ在住の女性、ニキ・パディダル監督による『All You See』という作品だったが、上映後に登壇したパディダラル監督は、映画には登場しないひとりの少女の姿をとらえた1枚の写真をスクリーンに投影した。そして、この素直で将来への夢に溢れた16歳の少女が、イランで立ち上がっている反スカーフの動き(※1)に共感し、人権集会に参加したところ、逮捕され、拷問され、そして拷問死したことを監督は告げる。世界から集まっているであろう客席に向かい、「これは決してイラン文化に根差したことではなく、数十年来続く現在の政治体制が生んでいる状況であり、少しでも多くの人がこのことを知るためにも、機会があるなら自国で書いたり伝えたりしてほしい」と監督は訴えた。なので、もちろん、書く。

サッカーのワールドカップで、イランチームが国歌を歌わなかったとか、他のチームが集合写真撮影時に政治的主張をほのめかすポーズを取ったことなどが報道され、スポーツに政治を持ち込まなくていいのではないかとの指摘を日本でも目にしたが、切迫した状況下にある国々にとって注目される場は千載一遇の機会であり、主張の表明は当然である。このことが、オランダに身を置くと実感できる。不条理な形で人が死に続けているのだ。場所を選んではいられない。

IDFAには、上映とは別に、多くのトークセッションが企画されている。映画祭とLGBTQ+やジェンダー問題を巡る考察や、ICFRの活動報告など、聞き逃せないトークが続いた。僕自身も「世界から見たヨーロッパ」というテーマのトークにスピーカーとして呼ばれた。きちんとしたディスカッションを展開する知見と英語力が著しく欠如している身としては、渡欧前からずっと憂鬱だったのだけれども、断るわけにもいかず、日本とヨーロッパにおけるドキュメンタリー映画が置かれている地位の差異について、トボトボと話してみた。

オランダがリベラル先進国であるということもあり、日本で社会派と呼ばれる作品でも、そのステージが周回遅れである場合が多い。例えば、仮の話として、安楽死の是非を問う作品を作ったとして、オランダではもとより安楽死が合法なので、「まだそこなのね」ということで終わりかねない。となると、劇映画だけれど『PLAN 75』(22)のようにさらに突っ込んだ設定の工夫を凝らしてこそ、ようやく欧米と同じ土俵に立てる…。

というようなことのさわりを話し、脂汗をじっとりとかく羽目になったのだが、IDFAでの経験は貴重であるに違いない。

※1 スカーフの被り方が不適切だという理由からイランの道徳警察に拘束された女性マフサ・アミニさん。拘束から数日後に死亡が報告された。死因は心臓発作と報道されたが、アミニさんは持病がない、との家族の発表を受け警察官の暴行が疑われ、イラン国内での大規模なデモに発展している。

「ベスト・オブ・フェス」部門

かくして、シリアスな形で進行していくIDFAであったが、ラインアップの豊かさは圧巻だ。僕が審査員を拝命した「インターナショナル・コンペティション」部門は世界からワールドプレミアの作品が集まり、第2コンペの位置づけの「エンヴィジョン・コンペティション」では、実験的で先鋭的な作品を集めている。そして2022年の各地の映画祭で話題となった作品を集め、世界の注目作をおさらいできる「ベスト・オブ・フェス」部門もある。というわけで、自分の審査担当部門に限らず、空き時間があればせっせと上映に足を運ぶことになる。まさに至福の10日間である。

2022年のベネチア映画祭で最高賞を受賞したのが、アメリカのローラ・ポイトラス監督による新作ドキュメンタリー『All the Beauty and the Bloodshed』(22)で(ちなみにベネチア映画祭は3年連続で女性監督が最高賞を受賞しており、2021年に受賞したフランスのオードレイ・ディヴァン監督『あのこと』が2022年12月現在、日本で公開中)、ローラ・ポイトラス監督はIDFAの特別ゲストとして招かれ、特集上映も組まれている。

ポイトラス監督は『シチズンフォー スノーデンの暴露』(14)でアカデミー賞を受賞した著名監督であるが、かつてアフガニスタンの米軍にカメラを向けたところ、CIAからスパイ嫌疑をかけられブラックリストに載ったとトークショーで語っている。自由なアメリカではあるが、監視下におけるドキュメンタリー映画製作の辛さは理解しているつもりだと発言し、抑圧される世界の映画人へ共感を寄せていた。新作の『All the Beauty and the Bloodshed』は、アメリカの著名フォトグラファーにして現代アートの重要なアーティストであるナン・ゴールディンの活動を追い、アヘン剤の被害を拡散する巨大な製薬会社の経営一族を相手に闘いを挑むゴールディンの姿を描く。骨太にしてスリリングな傑作である。2022年を代表するドキュメンタリーの1本と言っていいだろう。

カンヌでお披露目されてから各地の映画祭で上映され、IDFAも取り上げたのがチリのパトリシオ・グスマン監督の新作『My Imaginary Country』(22)だ。グスマン監督の名を世界的に知らしめた名作『チリの闘い』3部作(75~78)では、70年代前半の軍事独裁政権樹立前後の混乱が活写されていた。しかし70年代の激動に「間に合った」と語るグスマン監督は、2019年にチリで起きた大規模のプロテスト運動には、パリ在住であるために「間に合わなかった」と悔やむ。急ぎチリに飛び、カメラを回したのが『My Imaginary Country』である。

2019年に首都サンティアゴで、民主主義と、教育と医療と失業率の改善を求めたプロテスト運動が爆発的に広まった様子が描かれていくが、これほど大規模な運動がチリで起きていたとは、恥ずかしながら知らなかった。デモ参加者は150万人にのぼり、その圧巻の光景が映画に収められている。運動の結果、新憲法制定の是非を問う国民投票が実施され、圧倒的多数で可決される。そして憲法設定委員会が設置され、ついに若く民主的な新大統領候補が選挙で勝ち、新しい時代が切り開かれていく。

デモの模様を撮影した映像に、当事者のインタビューが挿入される。答えるのは全て女性だ。シングル・マザーの活動家、歴史学者、フォトグラファー、作家、学生、救急看護師、アーティスト。2019年のチリの革命は、女性革命である面も強調される。

香港の自由抑圧に抗議するデモを捉えた『時代革命』(21)は、結末を誰もが知っている中で、記録の重要性を絶望の中で訴えてくる傑作であったが、『My Imaginary Country』は市民革命がいまだ有効である希少な例として、胸に届く。

知らなかったといえば、アフリカのウガンダで現在何が起きているかなど、まるで知らなかった。その信じられない状況を教えてくれるのが英国製作の『Bobi Wine: The People’s President』(22)だった。

写真:INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL AMSTERDAMより

アフリカの中東部に位置するウガンダでは、1986年以来ムセベニ大統領による独裁政治が35年間続いている。しかしポップなプロテスト・ソングで人気を博したボビ・ワインという大スター歌手が政界に進出し、民衆に自由を取り戻そうと奮闘する。ボビ・ワインの姿を、映画は追っていく。

民衆の心を掴んでいるボビ・ワインは大統領選に出馬を決めるが、現政権による妨害行為がすさまじい。ウガンダでは、一応選挙は存在するものの、他の多くの強権国家でも見られるように、見せかけの民主主義のために仕組まれている出来レースに過ぎない。そこにボビ・ワインは果敢にも挑戦するのだが、立候補に必要な書類をそっくり没収されてしまうのはまだ序の口で、明らかにボビの人気を恐れる政府はボビを不当に逮捕し、立って歩けないほど拷問する。しかも何度も。警察は、ボビを応援する民衆にも銃口を向ける。文字通り命を懸けて、ボビは体制を変えようとする。そして2021年1月の選挙が近づく…。

これはすごい。ウガンダの現在を知ることができて貴重であるし、不屈の闘志を持つ英雄的人物が実在することに驚嘆させられる。世界の人々がウガンダに目を向けるきっかけを作るドキュメンタリー映画の力に畏れ入る。これも傑作だ。

そして、フィクションとドキュメンタリーの双方を手掛け、近年ではアーカイヴ映像を芸術的に駆使しながらソ連圏やドイツの歴史を検証し、ウクライナ戦争が本格的に勃発した現在において最も重要な映画作家であると言っても過言ではないセルゲイ・ロズニツァ監督の新作『The Natural History of Destruction』(22)もまた、カンヌでプレミア上映された後に世界を回り、IDFAでも紹介された。

第二次大戦で英米軍がドイツの都市を爆撃で破壊する模様を、無数のアーカイヴ映像をつないで、見事に詩的に、残酷に、冷静に見せてい行く。大量爆撃によって市民が戦争終結の「政治的ツール」として用いられる惨状は今に通ずると、上映後のQ&Aに登壇したロズニツァ監督は語る。監督のアーカイヴ映像編集の驚異的な技術と構築力は群を抜いており、日本で公開中(22年12月現在)の近作『ミスター・ランズベルギス』(21)でもその技を存分に堪能することが出来る。「いまのウクライナ情勢を映画にする予定はないのか」と客席から質問されたロズニツァ監督は、(するに決まっているじゃないかという表情を一瞬見せたあと)「現在作っていますが、情勢というより、人を見せるものになるでしょう」と答えている。

ロズニツァ監督は多作であるのだけれど、日本には彼の作品を丁寧に公開してくれる配給会社が存在している。その会社に感謝の念を送りつつ、最新作の公開を楽しみにしていきたい。

コンペティション部門

僕が審査員を担当した「インターナショナル・コンペティション」部門に目を転じると、実は社会を大きく見つめる作品よりも、監督が家族にカメラを向けるパーソナルな作品が多くエントリーされていた。コンペ作品13本中、半数を占める勢いだ。これはどういうことだろうかと、審査員間でも話題になった。というか、議論になった。パーソナルな作品を否定することはないとしても、ここまで多いのは何故だろうか。映画祭の選定傾向だったのか、ドキュメンタリー製作者の傾向なのか。

答えは分からないけれども、ロックダウンで室内に留まった作家たちが身内にカメラを向けざるを得なかった事情もありうるし、あるいは、長年撮り続けた映像素材をついに編集する機会をロックダウンが与えたのかもしれない。ただ、パーソナルな内容と言っても、親や祖父母の物語を通じて自国の歴史のひとつの側面に注目する意図を含んだ作品も多く、より広い世界へ到達しようとする作家たちの意欲が感じられるのは、さすがIDFAというところである。

そんな中、5人の審査員中、4人が支持し、ほぼ満票で審査員が最高賞を与えたのは、まさにパーソナルな物語の中で広い世界を展開させた『Apolonia, Apolonia』(22)という作品だった。

写真:INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL AMSTERDAMより

監督はデンマークのレア・グロブという女性で、13年間に亘り、デンマーク出身でフランスに住むアポロニア・ソコルという女性の画家にカメラを向け続けた。審査員のひとりは、これは監督がアポロニアに向けた熱烈なラブレターであると評したが、インティメートでパーソナルな作品である。しかし同時に、アポロニアが属するアート界の仕組みを通じて現代世界の姿が見えてくるのと同時に、アポロニアの友人となるウクライナ出身の活動家でアーティストの女性の存在が作品にさらなる奥行きをもたらしていく。アポロニアはパリの小劇場で暮らし、ボヘミアン的な生活を送り、美大を卒業するものの満足の行く結果は出せず、プロの画家として個展を企画するが関係者に酷評されてしまう。芸術の世界で成功を目指す若き画家に監督は付き添っていくが、撮影は10年を越え、監督自身も大きな事件に見舞われる。アポロニア、ウクライナ女性、そして監督という3人の女性の13年間のポートレイトが、やがて観客の心を大きく揺さぶっていく。

13年間という年月の重みがずしりと伝わり、心から感動した。そして、最もバランスの取れた作品であるとも感じられ、審査員の出した結論に満足している。

しかし、甲乙つけがたく、議論の対象となったのが、イギリスの男性であるサイモン・チェンバーズ監督による『Much Ado About Dying』という作品であった。

サイモン監督は、少しエキセントリックで年老いた1人暮らしの叔父に、何故か頼られてしまう。夜中にしばしば呼び出され、叔父の話に付き合う。やがてその頻度が増えていき、叔父の介護は監督の生活の大きな部分を占めていく。つまり本作は監督の介護奮闘記であり、典型的なパーソナル映画、日本で呼ぶところの「セルフ・ドキュメンタリー」である。そして、あまたのパーソナル映画を凌駕する快作であったのだ。

写真:INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL AMSTERDAMより

役者であった叔父は夜中に突然シェイクスピアを大声で朗じ始めるし(しかし認知症とは診断されない)、他人の出入りをほぼ許さない家の中はゴミ屋敷寸前であり、1度頼ったヘルパーの青年からは金をだまし取られているらしいし、監督の苦労は絶えない。しかし、自身の撮影の予定を変更して、監督は叔父に可能な限り付き合ってあげる。そして、奇人変人の部類に入る叔父をユーモアたっぷりに描き、監督は悲壮感を押し隠す。夜中に突然呼び出される監督の大変さは、介護の経験をしていない人にも想像は難くないはずだ。しかし本作には無類の愛と優しさが溢れており、ユーモアで包んだあとに、まさに涙を禁じ得ない素晴らしいエンディングへと進んでいく。

長く時間をかけて議論を重ね、審査員は本作を断腸の思いで監督賞とした。僕自身も実に愛すべき作品であると感じており、実は商業的な公開が期待できるとしたら、作品賞の『Apolonia, Apolonia』よりも、監督賞の『Much Ado About Dying』の方に可能性があるのではないかと思っているほどだ。超高齢化社会の日本で評価されるのではないかという気がしている。サイモン監督にその思いは伝えてあり、少し配給の可能性を追求してみたいと考えている。いや、『Apolonia, Apolonia』もぜひ是非紹介したいのだけれど。

僕個人のお気に入りはもう1本ある。ロシアの男性監督による『Paradise』という作品だ。主題は気候変動と環境問題であり、多発する山火事に対峙する人々を描く内容である。

写真:INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL AMSTERDAMより

シベリア近郊に、世界でも有数の山火事多発地帯が存在している。しかし中央政府のサポートは限られている。というか、ほとんど見捨てられている。当地で暮らす人々は、自分の村がいつ山火事に飲まれてしまうかを恐れつつ、極めて貧相な装備で鎮火に向かう。風向き次第で勢いや方向を変えて広がる山火事を、地元の人々はドラゴンと呼び、無謀な戦いに挑み続ける。しかしその姿はあまりに人間臭い。山肌を覆う火事からほんの1メートルしか離れていない場所でも、消火隊が風上に立っている場合、つまり火事がこちらに向かってこない場所にいる場合、彼らは休憩と称してその場でタバコを吸うのだ!この場面の痛快さは筆舌に尽くし難い。

気候変動と中央政府からの孤立という大きな主題を持ち、山火事の見たことの無いスケールの映像を備え、そしてあくまでも主役は人物であるという本質を逃さない視点を持った、これまた傑作であった。

おわりに

かくして、ドキュメンタリー映画は時代を切り取る。そしてIDFAが提示するドキュメンタリー映画祭の姿は、世界の諸相を映画で見せるだけでなく、人権そのものを訴える場としても機能し、さらには危機下にある映画人を支援する運動にその活動を結び付けていくに至る。

300本を超える上映作品の中で、日本映画は短編の1本のみであった。前述したロズニツァ監督作を配給している会社の方を除けば、日本人の姿もほとんどなく、この重要なイベントから日本が隔絶されていることが残念でならない。まずはコラム執筆から始めつつ、僕も作品の上映をトライしたり、IDFAと日本の映画人の関係強化に微力ながら取り組んだりしてみたい。そんな、巻き込まれたいという思いにさせるのが、IDFAの魅力であり、優れたドキュメンタリー映画の魅力なのかもしれない。

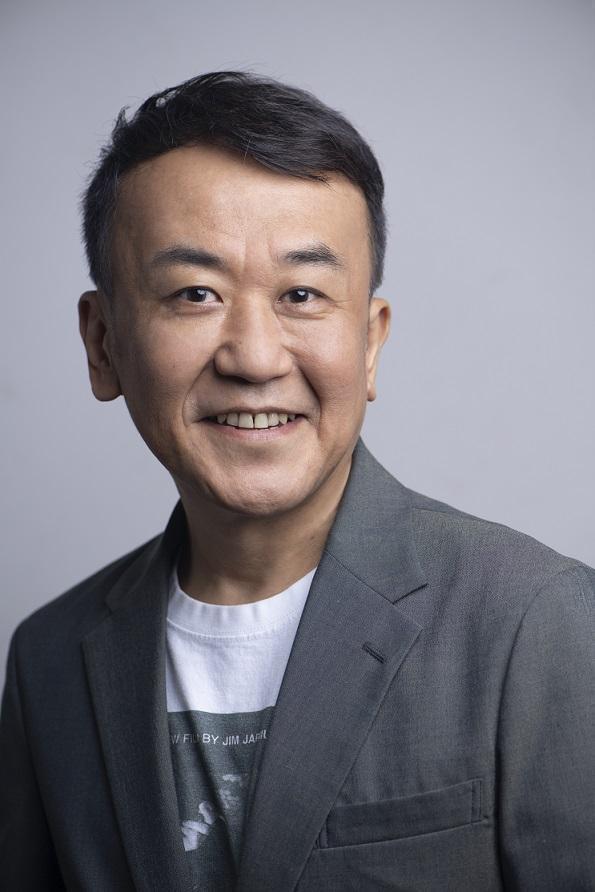

矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)

仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。

寄稿:矢田部吉彦

編集:おのれい

(注)

本コラムに記載された見解は各ライターの見解であり、BIGLOBEまたはその関連会社、「あしたメディア」の見解ではありません。