将来の夢は何に影響されてできたのだろうか

子どものころ、どんな職業につきたいと考えていただろうか?

正直に言うと筆者はあまり思い出せないのだが、子どもの頃の将来の夢というと何となく決まったイメージがあるだろう。例えば、女の子はケーキ屋さんにお花屋さん、男の子は警察官、スポーツ選手といったように。

第一保険生命株式会社は、全国の保育園児・幼稚園児、小学生1000人を対象に「大人になったらなりたいもの」調査(※1)を毎年実施している。2019年の調査の結果、男の子では1位サッカー選手、2位野球選手、3位警察官、女の子では1位食べ物屋さん、2位保育園・幼稚園の先生、3位看護師という結果になった。1989年から行われている同調査だが、順位の入れ替わりはあれど、それぞれ挙げられる職種にはあまり変化がない。

なぜか、私たちは子どもの頃から「職業には性差がある」と認識してしまっているようだ。では、この認識はいったいどこからくるのだろうか。

※1 出典:第一保険生命株式会社 「第 31 回「大人になったらなりたいもの」調査結果を発表

」(https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2020_010.pdf)

ジェンダー化された職業

子どもたちの将来の夢だけではなく、実社会においても職業はジェンダー化されている。例えば、上に挙げた調査でも提示されていた保育士、看護師の例を見てみよう。

看護師については、やはり圧倒的に女性が多い結果となっている。厚生労働省の調査(※2)によると、2018年時点で看護師全体に占める男性の割合はたったの7.8%である。実際に病院に行ってみても、男性看護師に出会うことはまだまだ多くはないだろう。

保育士に関しては、厚生労働省の「保育士登録者数等(男女別)」(※3)によれば2020年時点で男性82,330人、女性1,583,219人であり、男性は全体の5%にも満たない。体力のいる仕事も多い職業でありながらも、労働力のほとんどが女性に偏っている。

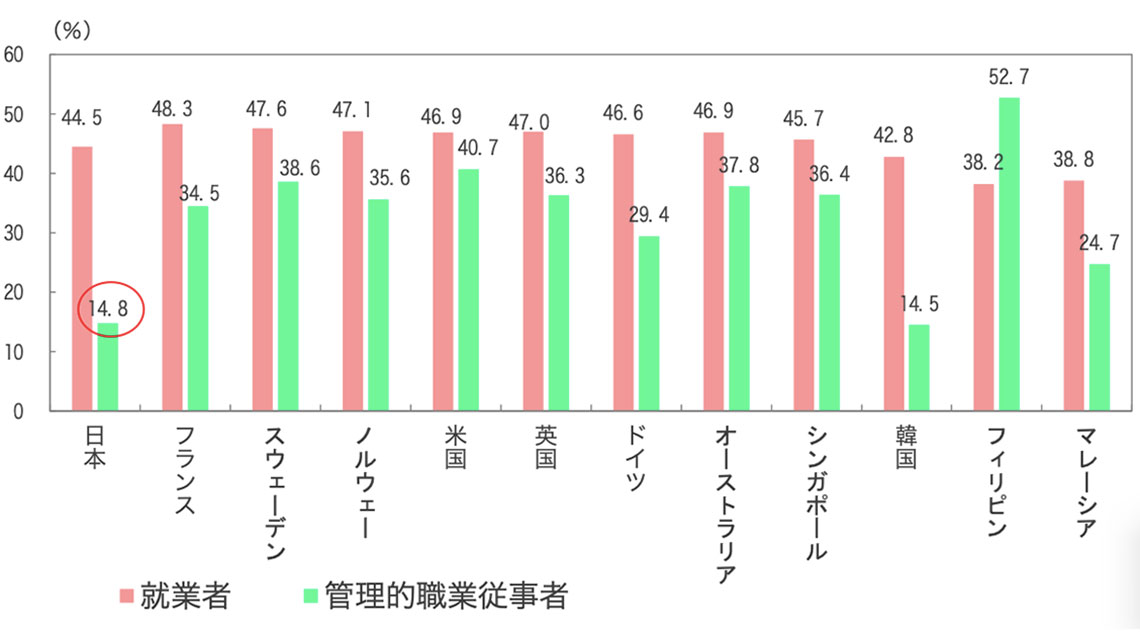

これらの職業の他にも、エンジニア職や大学教員などの職種では男性が多い、などといった偏りも見られている。さらに、職業や職種の他にも、役職によっても違いがあることも注目したい。以下のグラフは、管理職の女性比率の国際比較である。日本は2019年、それ以外の国は2018年の数値で比較がなされている。グラフから計算すると、国際的な女性管理職の平均割合は33%である。

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/0310/shiryo_08.pdf

その一方で、日本の管理職に占める女性の割合は14.8%であり、日本は世界と比較しても特に役職のジェンダーによる偏りが大きいことがわかる。このように、実社会において職業や役職にジェンダーギャップがあるため、私たちは子どもの頃から無意識のうちにジェンダー化された職業を受け入れてきたのかもしれない。

さらには日本においては、近年目立った出来事として医学部入試試験における不正事件も発覚した。複数の大学の医学部にて女子あるいは浪人生を不利にする扱いがなされていた。職につく前段階の大学入試の時点で、職業のジェンダー化が意図的に推進されてしまっていたのである。医師も男性が多い職業ではあるが、これは医師になりたがる女性が少ないというよりも、社会的に作り出された仕組みであると言えるだろう。

このような職業や役職における偏りにはジェンダー以外にも、民族や人種、障害の有無なども関わってくる場合がある。白人男性が優良な職種につきやすい、アカデミックな職業には黒人女性が少ない、などの例が報告されている。

職業選択の自由はあるようで無い。また、このような偏りを持った職業においては、マイノリティとなる者の声も拾われにくい。より多くの人にとって心地よい職業選択ができるようになるためには、この問題は解決される必要がある。

※2 出典:厚生労働省「平成30年衛生行政報告例 就業保健師・助産師・看護師・准看護師」p.2

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/18/dl/kekka1.pdf

※3 出典:厚生労働省「保育士登録者数等(男女別)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000656131.pdf

職業、職種内に多様性をもたらすために

ここまで見てきたような職業におけるギャップを埋めるために、近年注目されている動きが「ポジティブアクション(アファーマティブアクション)」だ。

厚生労働省では、ポジティブアクションについて、以下のように説明している。

固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、「営業職に女性はほとんどいない」「課長以上の管理職は男性が大半を占めている」等の差が男女労働者の間に生じている場合、このような差を解消しようと、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組をいいます。

※出典:厚生労働省「ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)に取り組まれる企業の方へ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku04/index.html

具体的な手法としては、性別によって組織における人数の比率をあらかじめ決めるクオータ制と呼ばれる仕組みや、研修などによる学習機会提供や産休・育休をとりやすくするなどの環境整備なども含まれる。欧米では、日本よりも古くから実践例がある。例えば、ノルウェーでは1988年に公的機関の構成員はそれぞれの性が40%、2004年には企業の取締役に関しても同じ比率になることが法律で定められた。同じような制度はスペイン、オランダ、イスラエルなどでも取り入れられている。

日本でも、1999年の男女共同参画社会基本法をもとに厚生労働省が呼びかけを始め、推奨されているアクションである。これは当初、「2020年までに指導的地位に女性が占める割合を30%に到達させる」という目標に基づいた動きであったが、依然として目標は達成されていない。日本におけるポジティブアクションは、まだ大きく動き出しているとは言えない。

しかし、ここ数年、日本でもポジティブアクションに積極的に乗り出す企業も現れ始めている。2020年11月、ベンチャーキャピタルのANRIは、4号ファンドにて投資先のうち少なくとも20%以上を女性代表の企業とすることを発表した。これは、クオータ制の一つであり、女性起業家および女性管理職者の増加にも寄与すると考えられる。また、エンジニアのジェンダーギャップという点では、一般社団法人Waffleが女子中高生へのエンジニアリング学習機会の提供を行っている。女性エンジニアが少なく、少女たちが学習機会を得るのが難しい中で、このような取り組みは有効であろう。

ポジティブアクションのメリット/デメリット

前述の通り、ポジティブアクションを実施するにあたって、あらかじめ募集する性別や人種等によって募集人数を決めたり、専用の枠を作るというやり方が取られることがある。これによって、強制的に組織内のギャップの解消を目指すことができる。

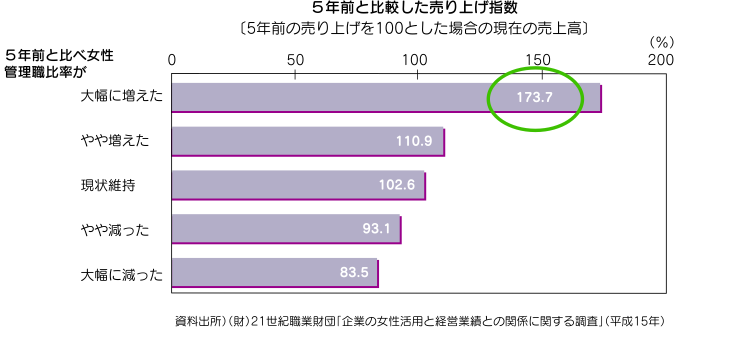

さらに、ポジティブアクションが進んでいる企業ほど業績がいいというデータ(21世紀職業財団「企業の女性活躍と経営業績との関係に関する調査」)(※4)も存在するようだ。下のグラフから女性管理職が増加した企業の方が、売上高が増加していることがわかる。また、売り上げのみならず、労働環境の改善や職場や組織でのコミュニケーションの質の向上など、様々な人にとって働きやすい職場や心地よい組織に近づくという効果も見られている。

※4 出典(二次文献):厚生労働省「ポジティブ・アクションの効果と現状」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/pdf/110714-01_01-04.pdf

一方で、ポジティブアクションは能力差よりも性別や人種、民族の違いによるギャップを埋めることを優先して特別枠を作っているとして「マジョリティに対する逆差別だ」とする声も存在する。例を挙げると、アメリカでは大学入試において、学習機会の少なさによってアフリカ系やラテン系アメリカ人の進学率が低いことを是正するために、入試において一定の特別枠が用意されている。学力のみならず課外活動も重視されるアメリカの入試システムにおいて、学力においては能力の高かったアジア人学生は不利を被る可能性があるとされているのだ。

また、冒頭でも述べたように私たち自身の中にも「ジェンダーや人種によって職業が分かれている」という意識が子どもの頃から定着してしまっている現実もある。このような中で、各職種にバランスよく応募者を集めるのが困難だという声もある。

賛否両論ありながらも、今後このポジティブアクションはより一層広がっていくと見られる。性別や人種、障害の有無などによって職業選択が狭まることが減れば、より多くの人が広い選択肢を持つことができる。ポジティブアクションの広がりによって、どんな変化が生まれていくのか今後も注目だ。

文:白鳥菜都

編集:中山明子