日本の「食」に革命を起こす、新しい技術が誕生したらしい。

その名も「ZEROCO(ゼロコ)」。東北の雪下野菜から着想を得たというその技術は、食材の長期保存を可能にし、食材が「高鮮度を保ちながらおいしくなる」という。

日本の人口が減るなか、私たちの「食」に対する生産・消費の姿勢は、これまで通りでいいのだろうか?また、フードロスや食料自給率、食文化の輸出など、「食」分野については課題も可能性もまだまだたくさんある。ZEROCOの技術は、私たちをどんな未来に導いてくれるのだろう。東京・渋谷のZEROCO株式会社のラボにお邪魔し、楠本修二郎社長にお話を伺った。

リクルートコスモス、大前研一事務所を経て、2001年カフェ・カンパニーを設立し現在も代表取締役会長を務める。2023年、ZEROCO株式会社を設立。その他、内閣府、経済産業省、農林水産省等の政府委員、農業生産法人JAPAN FARM PARTNER 代表、(一社)東の食の会 代表理事、(一社)おいしい未来研究所 代表理事等も歴任

ZEROCOで長期保存した食材の味は…?

今回の取材に際し「ZEROCOで保存した食材を試食していってくださいね。本当に驚きますよ!」と話してくださった楠本社長。実際に、ZEROCOで保存した食材を試食させてもらった。

調理専門学校の先生方からも、「ZEROCOで保存した食材は素材の味がしっかり伸びる!」と声をいただいているというが、実際どうなのだろう?

まずは野菜。アボカドと蒸したメークインを、冷蔵庫保存とZEROCOで保管したもので食べ比べた。そもそも2ヶ月経過したアボカドを見たことがない(通常真っ黒になってしまう)ので、見た目に違いがないことにまず驚いた。さらに冷蔵庫よりZEROCOで保管したものの方が、身がしっかり保たれ、味も濃い印象を受けた。メークインはさらに驚きで、ZEROCOで1年以上(!)寝かしたものの方がかなり甘く、味が濃く、素材単品でどんどん食べられた。「この味で食べたいから寝かしておこうかな…」とつい考えてしまいそうなおいしさだった。

続いて生野菜のパプリカ(2ヶ月ZEROCOで保管)、キャベツ(3ヶ月)、レタス(3ヶ月)、ビーツ(5ヶ月)。パプリカは甘みがぐっと濃くなっていて、こちらも通常サラダで食べるときよりも素材をそのまま楽しめる印象を受けた。葉物のキャベツ・レタスは驚きで、全く劣化することなく、通常のサラダと同様のシャキシャキ感を楽しめた。

次は冷凍で保存された寿司。保存添加物を使用せずパウチされていたものを自然解凍して提供してもらった。ネタ・シャリともに、冷凍・解凍したとは思えない鮮度で、ただおいしく寿司をいただいた。とくに海苔巻きは、通常冷凍すると海苔や卵が溶けたり、きゅうりが水分で劣化したりと難しいそう。だがZEROCOで冷凍した海苔巻きは、具材も海苔も全く劣化を感じることはなく、適度なしっとり感で味わうことができた。

最後はデザート。牛乳(80日前にZEROCOに入れ、その後冷凍)、梨(205日)、ケーキ(105日)をいただいた。牛乳を長期保存…?と聞くと、感覚としては少し不安に感じてしまったが、なんと、今日の試食の中で一番おいしいのは牛乳だった。甘さとコクが増していて、デザートとして楽しみたい!“この牛乳”が飲みたい!と思うほどのおいしさだった。店舗で探そうと思っても、なかなか出会えないような印象だ…。梨もみずみずしく食感はシャキッとしたまま、ケーキも生クリーム、スポンジともにおいしく楽しめた。

これまでも保管に関して様々な実験を重ねてきたなかで、食材の種類や産地等による差はありつつも、鮮度を保つことができない食材はほとんどなかったそうだ。こうして、鮮度だけでなくよりおいしい食材へと導くことがわかったZEROCOの保存技術。そこには食の未来に対する真摯な願いがあった。

理想的な鮮度保持技術×オペレーションの容易さが魅力

「雪下野菜という知恵は、いまから10数年前、東日本大震災後の東北地方を訪れた際、地元の農家さんから教えてもらって知りました。会津で食べた雪下大根の甘さ、おいしさは、いまも忘れられません」

取材冒頭、そう話してくださった楠本社長。ZEROCOの技術は、東北で古くから用いられる生活の知恵「雪下野菜」からヒントを得て、独自の技術により低温・高湿(温度約0度、湿度100%)の庫内環境を実現。類似環境で起きていた「結露」の発生を技術化する際に防ぐことで、凍結やカビ、腐敗のリスクを起こさずに、長期間の食材の保持を可能にした。

雪下野菜の知恵は、積雪量の多さや湿度、暖流の影響など、日本の地形があってこそ成立するもので、日本では古くからその技術が研究されていたという。冷えた環境に身を置くことで、凍らないよう自然と作物が糖化していくため、通常の野菜よりも甘くなることも特徴だ。

ちなみに、鮮度保持の技術は日本でも昔から研究がなされてきた。たとえば家庭の必需品冷蔵庫も、「パーシャル室(約-3度で「半凍結・微凍結状態」まで冷却・保存が可能)」や「チルド室(約0度で「凍結寸前」の温度に冷却し保存が可能)」など、素材や目的に適したバリエーションが用意されている。しかし安定的に0度をキープしたうえで食品を痛めないような状態を生み出すことは、容易ではないそうだ。

なぜなら、日々のオペレーションのなかで、食材を傷める要因となる「凍る過程で発生する氷の結晶の肥大化」や「結露の発生」を抑えることは技術面のハードルが高いからだ。

しかしZEROCOは、水分子が結合した状態で安定的に温度ムラなく食材が冷えていき、凍結する過程で発生する氷が肥大化しない。それらによって、鮮度の期間を伸ばすだけでなく、予備冷却として活用しても細胞破壊を起こさず、冷凍による変性が起きない。長期保存と冷凍、この両方ができることも、非常に画期的だという。

「これまでも理想的な鮮度保持の概念として、長らく研究されてきた分野でした。しかし日々のオペレーションとして運用できる体制づくりや、コストを抑えることのハードルは高く、現実的に難しい状況がありました。

ZEROCOにいる開発技術者は、50年以上前から生鮮に従事しながら鮮度を研究しており、その方を筆頭に、様々な分野のエンジニアや料亭さんなど食の分野に関わる多様なメンバーで、10年弱前から複合チームを結成し研究を進めてきました。実装に向けては『どうオペレーションに乗せられるか?』という観点も重要です。どんなに技術があっても、高コストで維持が大変だったり、環境負荷が高くなってしまったりしては意味がない。我々メンバーはそういった、運用・実現可能性も常に念頭に置き研究した点が強みだったと思います。

5年ほど前にZEROCOのベータ版ができ、その後特許も取得して2023年から改めてZEROCO株式会社として始動しました」

ZEROCOは食材を保管するための下準備が必要ない。極端なことを言えば、野菜が入った段ボールを「そのままZEROCOに入れるだけ」でOK。オペレーションが低コストで済むという点も、実装に向けた大きなメリットと言えるだろう。

東北で見た食の未来

そもそも、なぜZEROCOの技術に取り組むことになったのだろうか。その背景を、楠本社長は東日本大震災で見た風景に遡る。

「私自身の経験では、やっぱり東日本大震災が大きいんです。被災地で感じたのは『ここは日本の未来の縮図だな』ということ。地方の担い手がいなくなり、寂れていく現実を感じました。

でも苦しいときこそ、『じゃあどうやったら楽しいんだろう?明るい未来になるんだろう?』と考えるのが僕は好きで。その未来に向けて何をやっていくといいんだろう?と考えていきました」

そこで食業界の課題としてまず思い起こしたのは、分業・縦割り化が進みすぎていること。サプライチェーンにおいて、農業・漁業といった第1次産業から流通・保管、食品業者による加工、そこから小売や外食産業へと完全に分かれている。楠本社長は「『食産業』で捉えると120兆円もの規模。基幹産業になりうるのに、みんな『自分は食産業に従事してます!』と言わず、『農業です』『外食産業です』と答えてしまう」と話す。

「これまでは人口が増えていて、内需に支えられて食産業は発展してきました。でもこれからはそうではないし、食産業自体に従事する人口も減っていく。だからこそ、分業ではなくサプライチェーンをコンパクトにして、付加価値型にして世界で売れる体制を作らなきゃいけないと思います。それをやらなきゃいけない未来が来ることを、東北で感じたわけです」

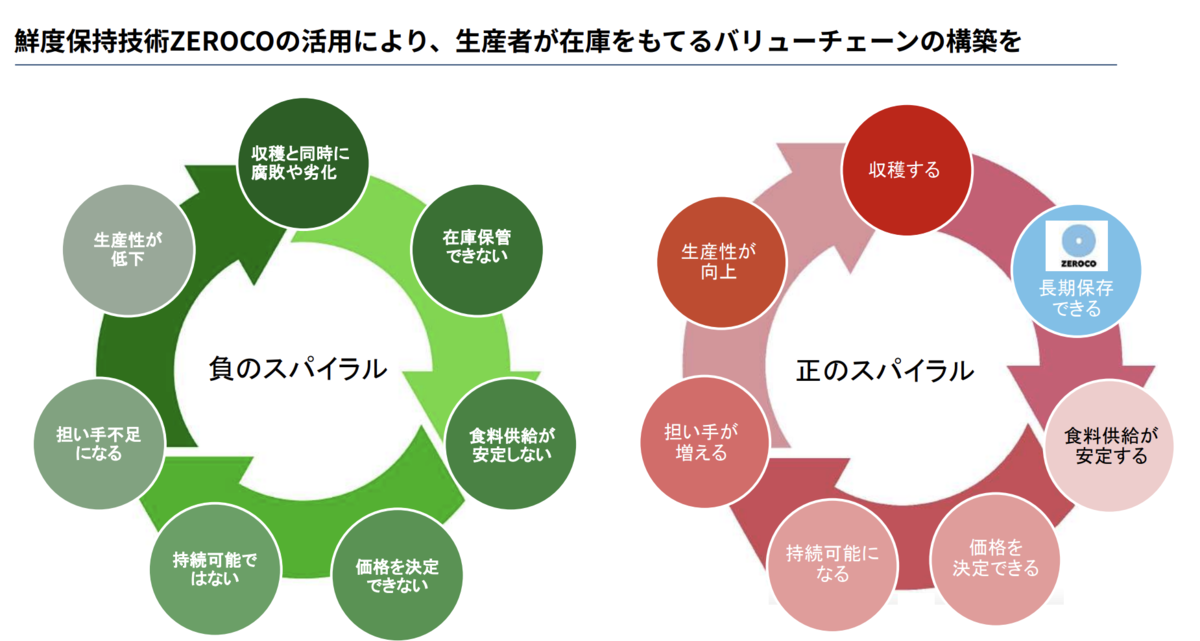

東日本大震災後の東北で、ゼロから再スタートし新たな食の未来に向けて行動する友人たちを見て、サステナブルに一次産業を引き継ぐ仕組みを作ること、そのために強力な武器が必要であることを改めて実感したそうだ。そこでZEROCOでは、食料を長期保管できないことで起こっていた食産業全体の負のスパイラルを解決することで、新たなバリューチェーンの構築を目指すことにした。

食だけにとどまらない。ZEROCOで目指す社会像

食の未来を変える。その大きな使命を起点にスタートしたZEROCOの構想だが、具体的にどのようにその未来に貢献していくのだろうか?

1つは、日本の食料自給率への貢献が想定される。日本はいま、食料の多くを海外からの輸入に頼っており、食料自給率はカロリーベースで40%程度と、他国と比べてもかなり低い状況だ。これから日本の人口が減っていくことを考えると、いまの供給水準はキープしつつ、ZEROCOを通じて保存のバリエーションを増やし、その他のフードテック・アグリテックの技術を駆使し様々な角度から食を守っていくことで、いま同程度の生産で、いずれ自給率100%が達成できるのではないかと楠本社長は語る。

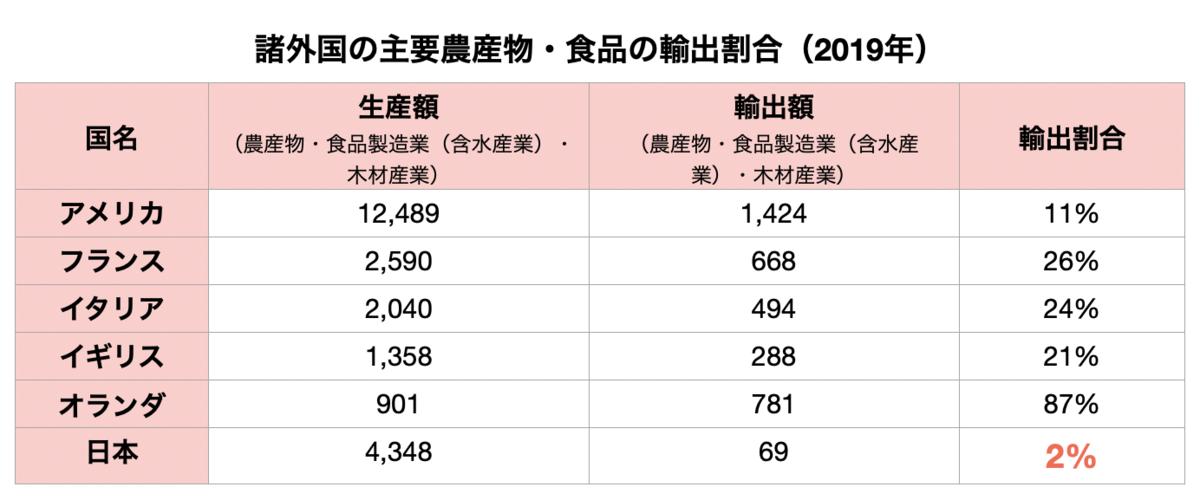

もう1つは、日本の食の海外輸出だ。いま日本の「食」は、海外から高い関心が集まっている。にもかかわらず、輸出額は生産額の2%とかなり小さい。フランスやイタリアの約25%と比べても、いかに小さいかがよく分かるだろう。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hitokuchi_memo/index.htmlを元に筆者作成

「世界で、いま日本食は1番賞賛されています。それなのに日本は全然海外に食を輸出できていない。これは捉え方によっては、『伸びしろしかない』ということでもあります。日本の食は鮮度が重要なので、これまで輸出が難しい面もありましたが、ZEROCOを使って鮮度を保った輸出ができれば、食が日本の基幹産業になることだってできるはず。その未来を、他のテクノロジーとも連携しながら、総合政策として進めて行きたいと考えています」

最近は日本を訪れるインバウンドの観光客も増えている。ZEROCOをはじめとする食のテクノロジーを通じて食の可能性が広がることで、より多くのインバウンドを受け入れられるようになり、観光産業も一層盛り上げられる。あるいは、災害や環境問題などによる生産量の変動に対しても、食料の備蓄ができることで安定的な食料供給に繋がるだろう。

また、食以外の業界でもメリットは大きい。たとえば逼迫する運送業界においても、生鮮食品の保存が効くようになることで、運搬の時間的制約が緩くなり、労働者を確保する時間に融通が効く可能性もある。ZEROCOは、まさに幅広く日本社会の改革につながる技術と言える。

川上から川下へ。順番を意識しながら、みんなが幸せな体制を目指す

そんな未来に向けて、具体的なZEROCOの動きはもう始まっている。

2024年8月には、北海道・千歳市において約50坪の設備を構え、大型鮮度保持技術の実証実験を開始した。加えて、2025年5月19日から熊本県・植木青果市場の実験を、70坪の広さで実験しており、今後徳島でも大型設備の実証実験を開始する予定だ。

「まずは日本国内の生産に近い様々な場所で、このような実験を進めていく予定です。

社会に実装していくなかでは、順番も大事だと思っています。ZEROCOは農家や漁師にとって非常に画期的な技術です。人類史上初めて、生鮮食品で在庫が持てるわけですから、出荷調整もできるし、金額もある程度自分たちで決められるようになる。サブスク化だって可能かもしれません。

いち消費者として生活していると、生産者側の事情を想像することってなかなか難しいと思いますが、そもそも急に食料がなくなったら私たち消費者もみんな、食べるものがなくなって困りますよね。消費者優位ではなくて、生産者が持続的に経営を続けていくためにも、まずはまずはこの、第一次産業の現場でZEROCOの技術を活用できる体制を整えたいと思っています」

そのために、現在実証実験中の大型設備に加え、置き型コンテナも開発。コンテナとしての活用が可能になると、リーファーコンテナとして輸出時に活用できたり、トラックでの運搬ができたりと活用が広がる。小型化のZEROCOも開発を進めており、すでにいくつかの場所では実験もスタートしているとのこと。スーパーなどの小売店舗や飲食店といった街中でZEROCOに出会えるのはもう間もなくのことで、近い将来には家庭での活用も目指していくという。

「食べ物が腐らない」という常識の転換へ

ZEROCOの普及にあたっては、私たちの食に対する常識の転換も必要だという。

「私たちはみんな『食品は腐るもの』だと思っています。だからZEROCOの説明をすると、一瞬混乱するんですよね。『え、食品が腐らないの…?』と。

また、どうしても知っているものに結びつけて捉えたくもなるので『ああ、チルドのことね』とか『ちょっと冷蔵庫が進化したのかな?』など、似ているものと括られてしまうこともあります。だからこそ、私たちは『冷蔵庫でも冷凍庫でもない第三の道』というメッセージをしっかり伝えるようにしています。

これまで目指していても難しかった0度キープができるようになったんだよ、ということを、もっと発信して行きたいです」

確かに、これまで私たちは「食べ物はすぐ腐る」という前提で様々な知恵を絞り、様々な保存や調理、加工の工夫を行ってきた。筆者自身、ちょうど今日も「今日中に食べなければ腐りそうな食材」を夕食でどう活用するか考えていたところだ。その前提自体がひっくり返るというのだから、驚かざるを得ない。それに対しても、楠本社長はワクワクする考え方を教えてくれた。

「生鮮食品を長期間保管できると聞くと、『えっ?そんなことできるの?』とびっくりしますよね。日本の食事情には色々な課題もありますが、逼迫感に駆られて社会を変えるのではなくて、『これ、いいよね!』という共感で楽しく変えていく方が、生産者も消費者もみんな幸せだと思うんです。その世界を目指して行きたいです」

期待しかないこのZEROCOの技術が、あらゆる生産者のもとで、あるいは私たち消費者のもとで使われる日が楽しみでならない。ワクワクする未来を切り開くこの技術をきっかけに、日本の食の現状や課題についても改めて向き合っていきたい。

取材・文:大沼芙実子

編集:conomi matsuura

写真:ZEROCO株式会社提供、編集部撮影

最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。

こちらもぜひチェックしてください!