気候変動が起きている。

いまや、「その事実を知らない」人はいない。それなのに、「日々の生活のなかでその問題を意識し、行動できているか?」と問われたら、胸を張って手を挙げる人は少ないのではないだろうか。

気候変動、どうして自分ごとにならないんだろう?

すでにみんな知っているにも関わらず「日々意識して対策に取り組んでいる!」となかなか宣言しきれない…そんな気候変動というトピックについて、改めて考えてみたい。

「わたしと気候変動」第1回〜第3回の記事はこちら

2024年6月、気候変動に関するある共同声明が発表された。

「気候危機に関する気象予報士・気象キャスター共同声明」と題されたその声明は、賛同者として44名の気象予報士が名を連ね、気候変動への危機感を発信するとともに、その解決に向けて専門家や各メディアとの連携を呼びかけた。

発表から半年ほど経ったいま、「気候変動を伝える側」の現場には変化が生まれているのだろうか?2024年7月に一度終了した本連載だが、今回は番外編として共同声明発表後の実態に迫るべく、呼びかけ人の気象予報士・井田寛子さんにお話を伺った。

1978年生まれ。大学卒業後、製薬会社を経て気象予報士としてNHK、TBS等メディアを中心に活動。WWFジャパン顧問、NPO気象キャスターネットワーク理事長。東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻を修了し、現在は筑波大学大学院博士課程に在籍。気候変動問題について研究を深める。

気象の「異様さ」はずっと感じていた

井田さんは今回の共同声明の呼びかけ人で、かねてより抱いていた問題意識から行動を起こした。2008年から気象予報士としてテレビで気象情報を伝えるなかで、徐々に気象の“異様な変化”を感じるようになり、気候変動への関心が生まれていったという。

「2010年を過ぎた頃から、極端な気象現象が多くなりました。名前のつくような大規模の災害が増え、夏に40℃以上の日が多くなったのも実は2010年後半からなんです。当然、その“異様さ”は予報士として感じていましたし、その根底に気候変動があることは、なんとなく認識はしてはいました。ただ、予報士同士で気候変動について会話をすることは、とくにありませんでしたね」

具体的な行動のきっかけとなったのは、2014年に取材で訪れたニューヨークの国連気候サミットでの出来事。翌2015年にパリ協定を控え、気候変動対策を求めデモ行進をするニューヨーク市民の姿を目の当たりにし、日本との意識の違いに驚いたそうだ。

▼パリ協定についてはこちらの記事をチェック

もう1つ、井田さんを行動に突き動かした出来事が、現地で参加した気象予報士のワークショップだ。各国から参加した気象予報士は、みな一同に「極端な気象がとても増えている」と実感しており、「短い放送枠の中で気候変動という根底の理由に触れる時間もなく、自分たちも気候変動の専門家ではないので伝えづらい…」と、複雑な気持ちを互いに共有した。一方で同席していた気候変動の専門家は「市民に伝える機会を持つあなたたちに、もっと異常気象の根底の気候変動を伝えてほしい」という期待が寄せられ、その使命に気付いたという。

「改めて、気象予報士は日々の天気を伝えるだけじゃなく、その根底にある気候変動をちゃんと伝えるべきなんだ、と強く感じました。こうして『私もメディアで伝えていきたい』という決意を日本に持ち帰ったのが、ちょうど10年前のことでした」

同じ問題意識を持つ仲間との出会いから、「共同声明」へと発展

そんな思いを持って帰国した後も、メディアで伝えることの壁を感じることは多かった。2015年のパリ協定で気候変動への関心が一度高まったものの、それを過ぎるとまた次のトピックへと関心が移行してしまう。災害や異常な暑さも一度落ち着くと「もうそういう雰囲気ではない…」というムードで、根底にある気候変動報道を伝えづらい感覚があったという。

しかしその後も、井田さんの「気象予報士として、メディアでもっと気候変動の事実を伝えていきたい」という思いは変わらず、大学院で日本の気候変動報道の実態を調査するなど、様々な取り組みを続けた。

ニューヨークの気候変動サミットからちょうど10年経った2024年春。たまたま知り合いづてに、気象予報士の正木明さんと繋がりができたことから、大きな動きが生まれる。

「正木さんも『何かやりたいと思っているけど、個人でできることはあっても広がっていかない…』と、同じ問題意識を持っていたんですよね。『それなら、一緒に何かやろう!』と話が進んでいきました。

私自身、行動のきっかけとなった気候変動サミットから10年経ってもメディアを動かせていないというもどかしさがあり、そんななかで2023年には過去最高の暑さが記録され、どうにかしないと…という気持ちが強くなっていた時期だったんです。

暑さが終わるとみんな興味を持たなくなるという実感もあったので、夏の前に何かアプローチをしよう、と決めました」

気象予報士はみんな同じ気持ちを抱えていた

そこでまず井田さんらは、他の気象予報士にアンケートを実施することに。最初は各テレビ局の広報担当部署などに依頼し関係者に届けてもらおうとしたが、なかなか回答を得られなかったそう。最終的には個々人のネットワークを活かして、メールやLINEなどを駆使して直接アンケートへの協力を呼びかけ、130名から回答を得た。

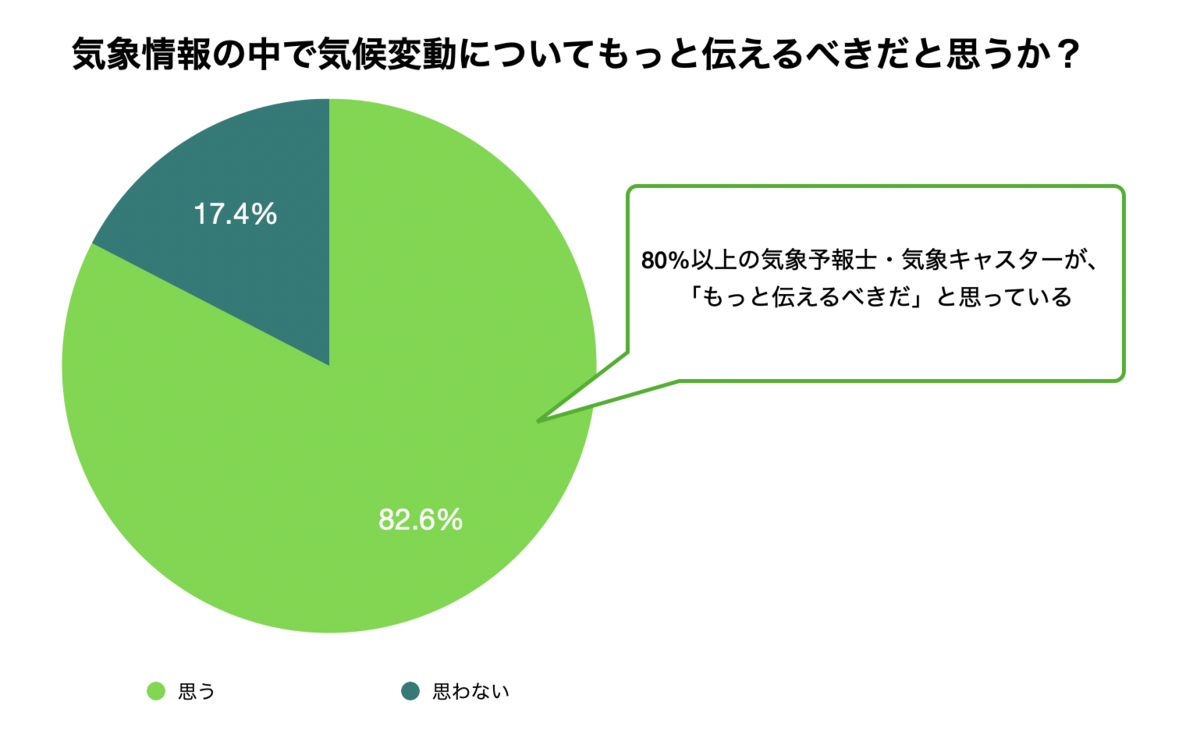

アンケートを通じて分かったのは、回答者のうち90%以上の気象予報士が「気候変動の影響や危機感」を感じており、80%以上が「気象情報の中でもっと気候変動を伝えるべきだ」と思っていることだった。

「気象予報士・気象キャスター130人アンケート結果」を元に筆者作成

*アンケート結果の全文はこちらから

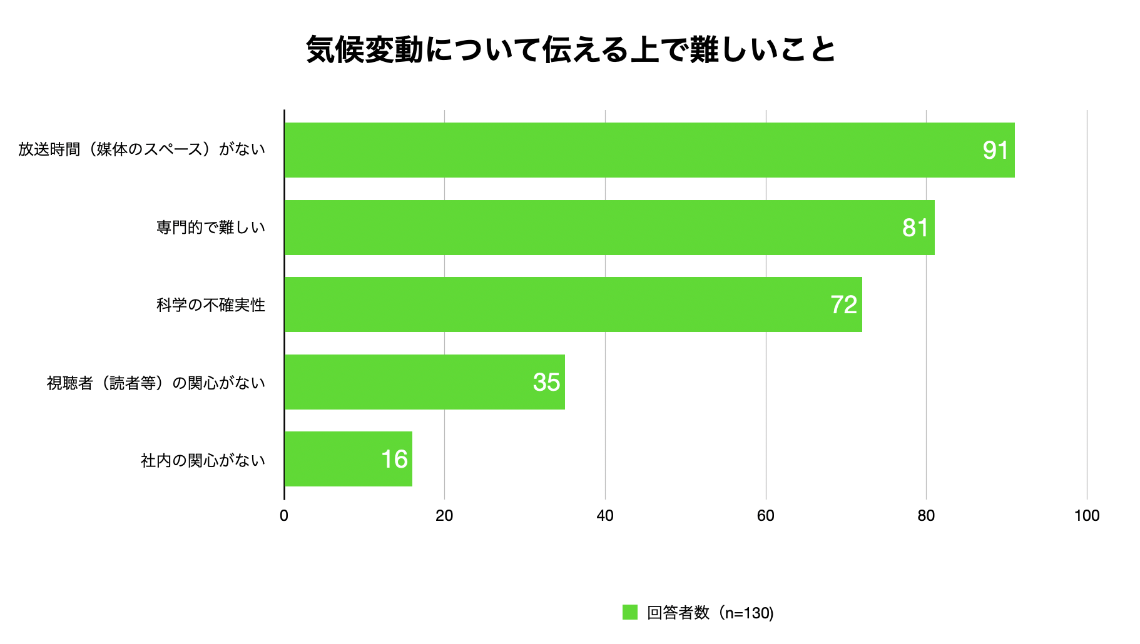

一方で、伝える上で障壁となっているのは「放送時間がないこと」が一番多く、次いで「専門的で難しい」という結果になった。みんな同じことを感じているんだと分かり、これはもう声明として発信しよう、と決心したという。

記者会見 「気象予報士・気象キャスター130人アンケート結果」を元に筆者作成

共同声明発表にあたっては、正木さんと一緒に内容を考え、局を跨いだ気象予報士が連名で行う記者会見の段取りなどは、気候変動解決に向けてメディアの連携を促進する一般社団法人Media is Hopeや国連広報センターにもアドバイスをもらいながら進めた。本当に1人ではできなかった、と井田さんは話す。

賛同者として名を連ねる気象予報士メンバーは、井田さんから一人ひとりに「賛同してもらえますか?」と声をかけ協力を募った。「各番組で気象キャスターをしている人が、みんな同じ気持ちだということを、世の中に伝えたかった」という。多くの人が、いち気象予報士・キャスターとして賛同の意思を示してくれたそうだ。

©︎Media is Hope

©︎Media is Hope

▼Media is Hopeで活動するベイカー恵利沙さんのインタビューはこちら

気象予報士チームでの統一アクションも始動

宣言をきっかけに、声明賛同者で構成する気象予報士のグループ「チームWFCC (Weather Forecasters against the Climate Crisis)」では、定期的に気候変動に関する自主勉強会を実施している。専門家にコミュニケーションツールに参加してもらい、いつでも質問ができる体制を作るなどもして、自分たちが事実を伝えていくための仕組みの確立も進めているという。今後は用語集の作成なども進めていく予定だ。

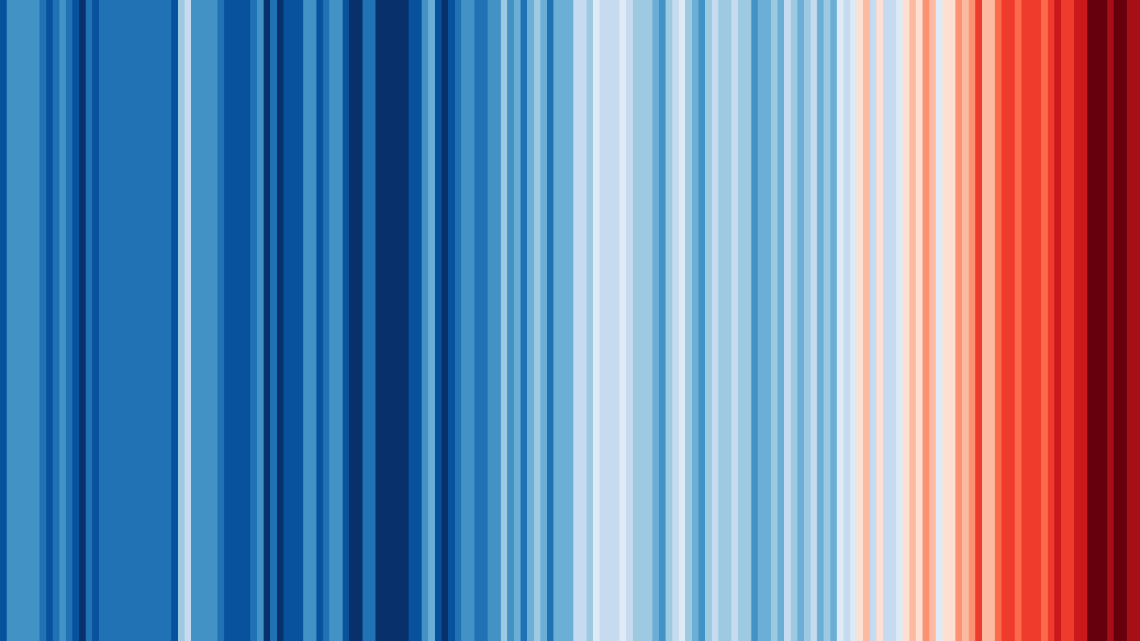

また「統一アクション」と称した活動も進めている。2024年7月22日の大暑の日には、予報士がそれぞれの担当する気象コーナーでClimate Stripe(※)の話をしたそうだ。

二十四節気大暑☀️

— 井田寛子 (@KankoHiroko) 2024年7月22日

本日の放送では気象予報士たちが縞模様柄と共に近年の猛烈な暑さに警戒を呼びかけています。その名もclimate stripes。私たちは真っ赤に染まる猛烈な暑さの中を生きている。Tシャツ間に合わず😅#climatestripes #大暑 #気候危機 #地球温暖化 #気候変動 #気象予報士 #気象キャスター https://t.co/R417K87Se8 pic.twitter.com/5KAjFrjnEZ

https://showyourstripes.info/

「この仲間で統一アクションができて、すごくよかったです。チームを作ったのだから、きっかけを作って自分も気候変動について喋ろうという意識を、それぞれが持ってくれたと感じました。講演会で話したよ、という人もいましたし、声明をきっかけにそれぞれの気象予報士が、意識を持って報道した夏だったと思っています」

2024年11月にアゼルバイジャンで始まったCOP29に関しても、統一アクションとして、毎日担当者を決め、SNSで何かしらCOPについて発信したそうだ。それぞれの予報士が発信した内容は、チームのXアカウントでもシェアをしたという。

本日よりアゼルバイジャンにてCOP29開幕です🌏チームWFCCでは期間中、気象予報士の目線から気候変動について発信していきます。Media is hopeさんの記事にもご注目ください!#wfcc #cop29 #mediaishope https://t.co/oV9UwpttAX

— 井田寛子 (@KankoHiroko) 2024年11月11日

今後もチームでは「気候変動について持続的に伝えること」を意識し、取り組んでいくそうだ。

※ 参考:Climate Stripeとは、1850年から2022年にかけて世界の平均気温がどう変わってきたかストライプで表したもの。イギリスの気象学者が開発した手法で、地球温暖化の進行を視覚的にわかりやすく示している。このサイトでは、身近な国や都市の規模で温暖化の進行状況を見ることも可能。

異業種と連携の広がりも

井田さんにとっては、強い問題意識を抱いたきっかけからまさに10年越しの、大きなアクションだったと言えるだろう。気になる反応はどうだったのだろうか。

「当日も色々なメディアが取材してくれましたし、その後も改めて話を聞きたいです』という取材が、いまだに続いています。声明を見て『知らなかった、私も賛同したい』と新たに賛同人に加わってくれる予報士もいました。まだ少しではありますが、メディアでもプロデューサーが私たちの声を聞き、気象予報の尺が伸びた局もあります。

驚いたのは、全く違う業界、Jリーグや製薬会社といった全く違う業界から、私達も気候変動の認知を上げたいので、一緒にやりませんか?と声がかかったことです。正直、もっとメディアに反応して欲しい気持ちもありますが、そういう意図せぬ広がりがたくさんあったので、やはり声をあげてよかったと思っています」

この声かけをきっかけに、井田さんが理事長を務めるNPO法人気象キャスターネットワーク(Weather Caster Network/ WCN)では9月、Jリーグのキックオフの前にサポーターの子ども向けお天気教室を開いた。Jリーグでは「異常気象が続くと、サッカーができなくなるかもしれない…」という危機感を抱いており、サポーターをはじめ多くの人に気候変動の事実を知ってもらうことで、今後もサッカーを続けられる環境を作っていきたいと考えていた。まさに同じ問題意識を持っている状況だったそうだ。

「気象予報士だけだと、気候変動に関連することとして、つい災害にばかり目が向きがちです。でも気候変動は、スポーツや健康リスクにも関わる話。生活者である一人ひとりには、そういう部分がすごく身近なことだよなと、私自身もすごく気づかされました」

多様な社会課題と絡めて気候変動を伝えていきたい

井田さんは個人としても挑戦を続ける。

現在は大学で博士課程に取り組んでいる。1年半〜2年半後の未来に向けた「中長期の予報」の視点を社会に提供し、各地域の観光や産業に活かしていくための研究をしているそうだ。これまで気候変動問題に向き合うなかで、数十年先の未来に向けては、みんな行動しないと感じたそう。一方で1、2年先の話であれば、各産業も中長期目標として視野に入れて計画づくりを進める。自分ごとにできる時間の長さがヒントになるのだという。

「自分ごととして捉えられる時間軸の取り組みを積み重ねることが、気候変動への対策になります。数十年先の未来ではなく、物差しをもう少し近くして、その情報をちゃんと社会に提供したいなと思っています」

時間軸のヒントの他にも、気候変動の伝え方について、工夫が必要だと感じる部分は多々あるようだ。

「気候変動が問題だとストレートに伝えても、元々関心がある人にしか広がらない実感があります。人それぞれ琴線に触れるポイントは違うので、たとえば災害と絡めて予報士が伝えたとしても、そこに関心がない人には響かない。

でも、貧困も食料も、健康もファッションでも、あらゆる社会課題には気候変動が関わっています。根底には絶対に存在しているので、そういったあらゆる社会課題と一緒に気候変動を伝えようとメディアが意識をすれば、もっと多くの人に届くと思うんです。特定のものに特化せず、あらゆる分野とちょっとずつ絡めて気候変動を伝えていくことは大切だと感じます。

その意味では、ぜひ若い人にも自分なりの発想で、楽しく気候変動に対するアクションを起こし、発信していってほしい。メディア側も若い人たちにもっとメディアを見てほしいと思っているはずなので、若い人たちの面白い活動を見つけたら、積極的に取材にも行くと思います。そういうアクションも、気候変動をメディアで取り上げてもらうためのアプローチの1つになります」

最後に、今後井田さんが取り組んでいきたいことを伺った。

「子どもたちに向けた取り組みは、ずっと続けていきたいなと思っています。これまでも出前授業をやってきましたが、気象予報士と子どもたちの2者で行うことが多かったんです。

今回の共同声明を通じて、ようやくスポーツや医療界など、他業種との繋がりもできたので、『スポーツ×気象×子ども』『食×気象×子ども』など、3つ以上の要素を掛け合わせて、あらゆる分野から子ども向けの発信をもっと確立できるかなと感じています。私達は気象の知識はありますが、他分野への影響には知識がないので、連携しながらやってみたいと思います。

気候変動を語るとき、よく『失ったものを元に戻す』という表現を使うじゃないですか。でも、元に戻すという表現自体が後ろ向き。いまある豊かなものや生活しやすさを手放すんじゃなくて、経済成長が成熟してきて、新しいエネルギーもどんどん生まれているいまの時代だからこそできる形で、新しいものを作っていくんだ!っていう、そういう思考で前向きに取り組んでいきたいですね」

今回は連載の番外編として、2024年6月に発表された気象予報士グループの共同声明・その後に迫った。

今後、「今年も異常気象で…」といった報道を目にすることがあったら、ぜひ「それはどうしてか?気候変動がどう関わっているのか?」までを報道しているかに注目してみてほしい。いち視聴者としては、気候変動報道を求めるアクションだってできる。あるいは、もっと身近なところで、友人とさまざまな出来事と気候変動問題とを絡めて会話してみるのも良いかもしれない。この取り組みを知った以上、異常気象の話題だけで止まってしまうのではなく、その背景も理解し、周りにも伝えていきたい。

取材・文:大沼芙実子

編集:conomi matsuura

写真:井田寛子さん、Madia is Hope提供

最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。

こちらもぜひチェックしてください!