いまや誰もが当たり前に利用しているインターネット。だが、そんなインターネットの存在がもしかしたらその人の歴史や社会に、大きく関わっている可能性があるかもしれない…。この連載では、さまざまな方面で活躍する方のこれまでの歴史についてインタビューしながら「インターネット」との関わりについて紐解く。いま活躍するあの人は、いったいどんな軌跡を、インターネットとともに歩んできたのだろう?

▼これまでの記事はこちら

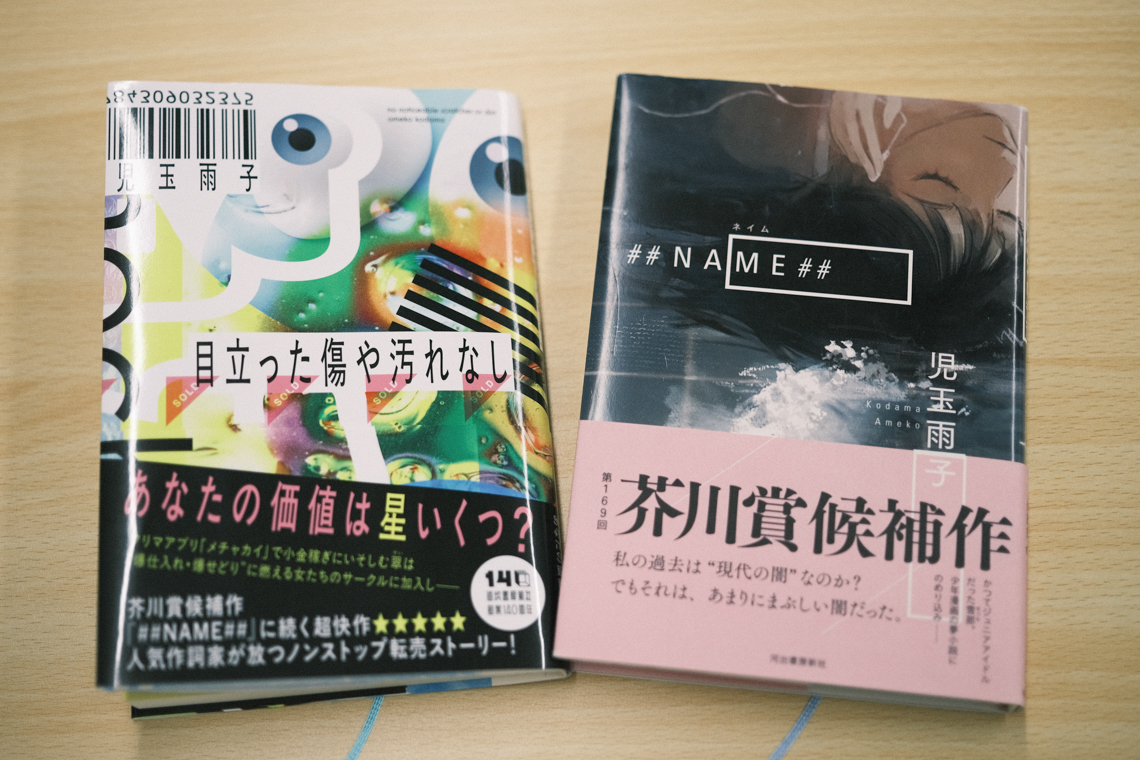

今回、話を伺ったのは作詞家・小説家の児玉雨子さん。作詞家として、FRUITS ZIPPER、アンジュルム、ゆっきゅんなどのアーティスト、テレビアニメでは『ひみつのアイプリ』や『青春ブタ野郎』シリーズ、Pokémon Day(ポケモンデー)2025記念アニメーション主題歌などにに歌詞を提供しながら、自身が書き上げた小説『##NAME##』(河出書房新社、2023年)は、第169回の芥川賞候補にノミネートされるなど精力的に活動を続ける。

1993年生まれの児玉さんは自身の成長と共に、インターネット環境も、それらを取り巻くデバイスの環境も進化し続けてきた。これまで児玉さんはインターネットとどのように付き合ってきたのか。2025年10月に発売された新刊『目立った傷や汚れなし』(河出書房新社)が、フリマアプリをテーマにした話であることから、本作の話も併せて伺った。

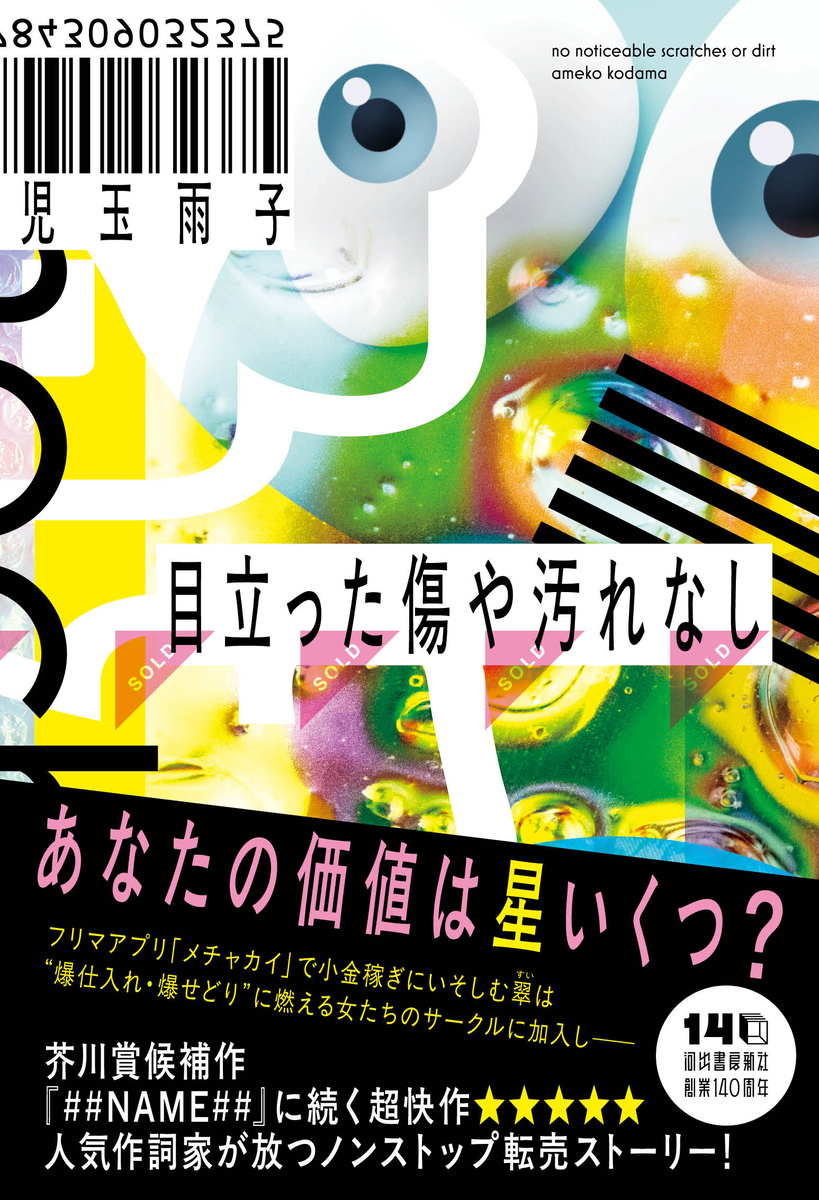

誰かが欲しがっていれば、それはもうごみじゃない――

フリマアプリの「せどりサークル」に加入した翠。物の価値を見極める活動に高揚する一方、休職中の夫への愛情は下降し……。

★★★あなたの価値は星いくつ?★★★

芥川賞候補作『##NAME##』に続く超快作!

人気作詞家・児玉雨子が描き出すノンストップ転売ストーリー!!

児玉雨子『目立った傷や汚れなし』(河出書房新社)

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032375/

小3で買ってもらった、中古のiMac

児玉さんが初めてインターネットに触れたのはいつでしたか。

小学3年生の学校の授業ですね。そこで、パソコンの基本的な使い方やインターネットの接続方法を教えてもらいました。

あと、当時はかなり珍しい方でしたが、小3で自分用のパソコンも買ってもらったんです。

かなり早いですね。

当時は「これからはインターネットが使えないと話にならない時代が来るぞ」みたいなことが、じわじわと言われ始めてた時期だったんです。いまで言う「AIを使う人がこれからの時代を制す!」に近いかもしれません。

うちの親もパソコンに詳しいわけではなかったんですけど、そういう流れもあって中古のパソコンを買ってくれました。学校がMac信者だったので、それと同じものを親にねだりましたね。三角形でスケルトンのおにぎりみたいなやつです。

自分用のパソコンでは何をされてたんですか?

ずっと「PostPet」で遊んでましたね。ご存知ですか?PostPet。インターネット上でキャラクターを飼う設定のゲームなんですけど、その子たちが手紙を運んでくれるんですよ。伝書鳩みたいに。他にも、ペットをお風呂にいれたり部屋を掃除したりすると、ペットが懐いてメールを書いてくれるんです。

当時はとにかくPostPetがしたかったので、一生懸命ダイヤルアップ接続をして、覚えたてのキーボード入力で手紙を書いてました。

ただ、残念なことに同級生は誰もインターネットをやってなかったんですよ。

つまり、手紙を送る相手がいない。

そうなんです。テキストをとにかく書き続けましたが送る相手がいない。結局、ペットとの生活もマンネリ化してしまう。手紙のやり取りができない世界でずっとくすぶってましたね。これが、私の最初のインターネット体験です。

私の青春は、絵茶・pixiv・ニコ動

中学生・高校生のころは、インターネットで何をされていましたか?

「前略プロフィール」(※1)ど真ん中の時代だったので、みんな同調圧力のようにプロフィールを作らされて、個人情報を垂れ流してました。

“ネットリテラシー”なんて言葉が一般化される前だったので、何を書いたらダメなのかまったくわからないまま書いちゃってたんですよね。まさか学校のメンツ以外の人が閲覧できるなんて思ってもいませんでしたから。

あと、私は当時からオタクだったので、個人サイトにもすごく惹かれていました。

ご自身のサイトで発信されていたのですか?

いえ、私は作ってはいなくて。「絵茶(お絵かきチャット)」でよく遊んでたんです。「絵茶はじめます」とルームを立てて、絵だけでひたすらやり取りする感じ。

あとは「夢小説」。好きなキャラクターの二次創作を読み漁ってました。

その頃のSNSといえば「mixi」も流行っていたと思うのですが、児玉さんはされてなかったんですか?

私、「mixi」を懐かしいと思えないんですよね。ほかにも色々登場しましたけど、招待制のSNSっていう仕組みがもう怖いです。同世代の人で「mixiが青春だった」みたいな話を聞くと、「あ、やっぱりみんな陽のインターネットだよね…」という気持ちになっちゃう。なんだかんだインターネットも光のものなんだみたいな。それで結構ショックを受けてました。「え、誰も絵茶の話しないんだけど」みたいな(笑)

児玉さんにとっては「絵茶」こそが青春だったんですね。

私の青春は、絵茶・pixiv・ニコ動(ニコニコ動画)でした。人によっては懐かしんでくれると思うんですけどね。懐かしさのあまり掘り返さないで欲しい人もいるかもしれませんが。

※1 用語:「前略プロフィール」とは、2004年にサービス開始した、自分のプロフィールを掲載するSNSサイト。自己紹介代わりに自身の「前略プロフィール」を共有することができ、2000年代初頭に若者の間で流行した。2016年にサービス終了

インターネットの進化とともに黒歴史を刻む

そしていよいよ、スマートフォンの登場です。当時、児玉さんは大学生でしたか?

スマートフォンが普及し始めたのは、ちょうど高校3年生から大学入学ぐらいの時でしたね。ただ小中高時代のパソコンのような凝った使い方は特にしていなくて。Twitterを見たり、大学の時間割アプリを使ったり、そのくらいでした。

てっきり、スマートフォンも当時から使い倒していたのかと思っていました。

そのあたりは、「インターネットが大衆のものになった」という感覚も大きかったのでしょうか?

ありますあります。「逆にパソコンだろ」ぐらいの気持ちでしたからね(笑)。当時もパソコンは使っていて、マウスコンピューターだったと思うんですけど、少し自分でカスタマイズできるデスクトップ型のパソコンを使ってました。

パソコンに対しても「いやノートパソコンは…(笑)」という斜に構えた態度を取り続けていたので、インターネットの歴史とともに黒歴史を刻み続けていた感じです。

著書『##NAME##』でも、インターネットで知り合った人と対面で会うという場面がある通り、児玉雨子作品にはインターネットが頻出しますよね。

発表した当時も、夢小説や“ネットの人”に出会う描写を「新しい表現だ」という風に評価してくれる人もいたんですけど、私にとって新しいことではなかったんですよね。むしろ後ろめたいような時代だったような気もしていて。ネットをキッカケに出会うサービスを、いまは「マッチングアプリ」と言いますけど、当時は「出会い系」だったので、どこかアングラっぽい響きがあったんですよね。

でも、インターネットは連絡手段としてずっと身近に存在していることもあり、私にとっては切り離せない部分です。インターネットの描写は新しい表現として「あえて入れている」わけではなくて、「当たり前の存在だから、当たり前のように登場するだけ」なんですよね。

Threadsは自由な言論空間

作詞家としてのお話も伺いたいのですが、インターネット関連の話題ですと、児玉さんの歌詞がXで「#児玉雨子パンチライン」としてバズったことがありました。当時、Xの反応をどのように受け止められていましたか?

作詞家がそういう風に名指しで取り上げてもらえるっていうことがあまりなかったこともあり、素直に嬉しかったですね。

あと「みんなクレジットとかも気にして聞いてくれているんだ!」ということを知れたことも嬉しかったです。それまでは相当有名な人が歌詞を書かないと、作詞家は注目を浴びないという印象だったのが、いまでは曲が良ければ新人でも名前を検索されます。そういう意味では音楽鑑賞文化の変化も感じますね。

検索と言うと、エゴサーチはしますか?

自分が手がけた楽曲の解禁日を確認するために検索することはありますね。

自分への意見や評価を知るためのエゴサはされないんですね。

それをやると、承認欲求でおかしくなっちゃうような気がするんですよ(笑)。「もっと…もっと…」ととにかく称賛を求めてしまいそうなので、そこは一線を引いてます。それなので、Xでの投稿は書籍やイベントの告知がメインです。

たしかに、児玉さんのXはビジネスツールとしての側面が強いですよね。一方で、Threadsでは自由気ままに投稿している印象があります。

多くの人が SNS ごとに発信内容を使い分けていると思うんですが、私にとって Threads は一番やりたい放題できる場所なんです。ほんと、「現代の便所の落書き」ぐらいの感覚で書き込んでます。

(笑)

いまのThreadsは“あの頃のニコ動”のように、すごい自由な言論空間だと思うんですよ。だからこそ、生々しい言葉がそのまま転がっている感じがあって。もともと、そういう雑多な空間が好きなんですよね。なので、Threadsにはつい頻繁に書き込んじゃいます。

あと、個人的にはプラットフォームがビジネスに応用され始めると冷めちゃうというのもありますね。(笑)

「深掘り」「人的資本」「恋愛市場」

ここからは新著『目立った傷や汚れなし』について伺いたいです。帯に書かれた「ノンストップ転売ストーリー」というコピーを見たとき、「転売ヤーの物語なのかな?」と思ったのですが、実際には“せどり”が中心でした。なぜ、せどりをテーマに据えたのでしょう?

最初は転売ヤーの話にしようと思ったんです。でも、それだと物語として“分かりやす過ぎる”気がして、やめました。

いろいろ調べていくと、転売ヤーも最初は“せどり”から入ることが多いみたいなんですよね。いきなり大金を得るというより、小銭稼ぎから徐々にハマっていく、みたいな。千里の道も一歩から、ではないですが。

もし入口から「転売」をテーマにしてしまうと、“転売ってひどいよね”というところで話が終わってしまいそうだったんです。それなので、主人公がせどりを始めるキッカケから丁寧に描きました。

本作からは、いつの間にか当たり前になってしまった「大量生産・大量消費」社会への疑いのまなざしも感じます。児玉さん自身は、こうした社会に対して疑問を抱いているのでしょうか?

話が少し変わるんですけど、私、お金の話がめちゃくちゃ好きなんですよ。さも真面目そうに誰かと政治の話をしていても、頭の中は円安のことでいっぱい、みたいな。そのフィルターでしか世界を見られなくなるときがあるんです。つまり正義がなくなっちゃうような状態ですよね。もちろん、この状況はヤバいと分かってるんですけど、やめられないんですよ。

話がかなり変わりましたね。

でも、そんな私ですら「世の中の言葉遣いがおかしくなってきているな」とずっと感じていて。

たとえばNISA口座開設ラッシュ時に耳にした「お金に働いてもらいましょう!」という表現。お金はそもそも単位で、労働によって生み出されるもののはずなのに、主体が逆転してるじゃないですか。

ほかにも、インタビューや対談系のコンテンツでよく見かける「深掘り」という言葉も、すごい資本主義的でマッチョな言葉だと思うんです。別に「話を聞いていく」とかでもいいじゃないですか。

あとは少し前ですが、人の財産と書いて「人財」(じんざい)と読ませる表現。これが最近だと「人的資本」とか言われるようになっていて。それなら財宝と呼ばれているほうがよかった(笑)。多くの言葉って使われてゆくと短くなっていくはずなのに、どんどん長くなっていて、おかしな状況だなと思ってたんです。

元々存在していた言葉たちでさえ、資本主義に回収されていると。

「恋愛市場」という言葉も象徴的ですよね。私たちが生きている場所がどんどん“市場”に置き換えられていく。そして、そこで自分自身が消費されることを、むしろ賢いことのように受け入れてしまう人たちも増えている。

ここ数年は、そういう違和感をずっと抱えていました。だから『目立った傷や汚れなし』では、そうした感覚もどこかで絡められたらいいな、と思っていたんです。

インターネット、まだまだ全然いけるでしょ?

作中で「(せどりの)サークル活動しているとおかしいって思う気持ちを守れる」というセリフがありますよね。この発言に絡めて、社会で当たり前とされてるが、よく考えるとおかしい価値観に対して疑問を抱くために何が必要だと思いますか?

うーん…難しいですよね。本当に月並みなんですけど、いまって倫理的な選択をするにもお金がいる時代になってしまったじゃないですか。大量生産や過酷な労働環境で作られた服じゃないと手が届かない学生だってたくさんいると思うんですよ。「この店で買うな」「あのお店に行くな」とはどうしても若い人たちに言えないんですよね。

だからこそ、自分を守るために、追い込まれないための“心のコミュニティ”というか、逃げ場みたいなものを持っておくことが大事なんじゃないかなと思います。

お金のかからない範囲で趣味を持つことも、大切かもしれないですね。

最近、若い人たちの間で編み物が流行ってますよね。それって編み物には大きなお金がかからないことも関係しているのかなって。あと同じくエッセイを書くとかも、手元という、いわば最小の世界で地道にものを紡いでゆくことが流行り始めてるのかもしれないですよね。

最後にどういった方に本作を読んで欲しいか教えてください。

もちろん小説が好きな人にも読んでほしいですが、「小説って難しそう」と思って尻込みしちゃう人にこそ手に取ってほしいです。そういう人たちにも手に取ってもらいやすい装丁にしていただきました。

最近、出版不況と言われつつも新書はけっこう売れていませんか?小説の場合は「読み方がわからない」と近寄りがたく思われていることもあるような気がしてるんです。個人的には、全然気張らずに、気軽に読んで欲しいです!

小説をもっと多くの人に楽しんでもらえるようになっていくといいですよね。それこそインターネットとはまた違った、面白い話が無数に存在しているような気がします。

インターネットはインターネットでいいんですけどね。いまは、アルゴリズムの力で予期せぬ宝物みたいな面白いことが飛び込んできますし。だから、いまのインターネットってそんなに嫌いじゃないんですね。

よく「ネットは終わりだ」「SNSは終わった」みたいなことが言われてますけど、私はむしろ、いやこっからでしょ?まだまだ全然いけるでしょ?と思ってます。テレビやラジオが普及した頃の“時代の空気感”って、こういう感じだったのかもしれないな、と思うんですよね。それをリアルタイムで味わえているのは、とてもラッキーだと思っています。

自分が中高年になってからSNSが当たり前になるのもしんどいし、“自分が生まれる頃にはSNSがすでに存在している世代”でもしんどいと思うので、私たち世代は生まれるタイミングが良かったですね。リテラシーなども自然と身についたので、運が良かったですよ、ほんと。

黒歴史たちも無駄じゃなかったのかもしれないですね(笑)

★児玉雨子さん新刊『目立った傷や汚れなし』イベント情報

新刊の発売を記念し、12/9(火)に児玉雨子さんと、ソロアイドル・寺嶋由芙さんのトークイベントが開催されます。詳細・お申し込みは詳細・お申し込みは、青山ブックセンターまで( https://aoyamabc.jp/products/12-9-2025)

<今回のインターネット・ポイント>

2000年代初頭、インターネット普及とともに、個人が自由に発信・創作できる時代が始まりました。ブログや掲示板が生活の一部となり、個人の文章やイラストがオンライン上で共有されるようになります。なかでも「お絵かき掲示板」や、2007年に登場した「pixiv」は、匿名のまま作品を発表できる場として支持を集め、プロ・アマの垣根を越えた創作文化が生まれました。

SNSの利用も徐々に広がり、2004年のmixi、2006年のTwitter、2008年のFacebookなどが台頭し、ユーザー同士が発信者と受け手を行き来する関係性が形成されました。また、モノのやり取りにも変化が生まれました。2000年代半ば以降、オークションサイトを経て、2010年代にはフリマアプリが急速に普及します。2012年に登場したメルカリは、スマートフォンひとつで個人間の売買を完結できる仕組みを作り出しました。これにより、消費者は単なる「買い手」ではなく、「売り手」として市場に参加できるようになり、ものづくりやファッション、アートの循環にも影響を与えました。

こうした動きは、インターネットが単なる情報の受信手段から、「個人が表現し、つながり、経済活動に参加する」ための基盤へと変化していった過程を示しています。

児玉雨子(こだま・あめこ)

作詞家・小説家。1993年生。神奈川県出身。高校生のときに自作の小説を出版社の文学賞に応募。同時期に作詞家としてのキャリアをスタートさせ、ジャンルを問わず様々なアーティストに作詞提供する。2021年に小説『誰にも奪われたくない/凸撃』(河出書房新社)刊行。2023年に『##NAME##』(河出書房新社)が第169回芥川龍之介賞候補作にノミネートされた。

取材・文:吉岡葵

編集:conomi matsuura

写真:服部芽生

最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。

こちらもぜひチェックしてください!