映画館の灯が次々と消えていく時代に、それでも街の文化拠点として営業を続ける小さな劇場がある。全国各地に点在するミニシアターは、大手シネコンでは上映されない多様な作品を届け、地域の映画文化を支え続けている。

本連載「全国ミニシアター探訪」では、映画解説者の中井圭が全国のミニシアターを訪ね、劇場を営む人々の声に耳を傾ける。映画館という場所への思い、地域との関わり、そして映画文化を守り続ける意味を探っていく。

第1回は、青森市の「シネマディクト」を訪問した。青森市の中心部、商店街の一角にあるビルの3階。エレベーターを上がると、そこには72年の歴史を持つ小さな映画館がある。この劇場を営む谷田恵一さんは、祖父の代から続く映画館の3代目だ。コロナ禍、配信サービスの普及、若者の映画館離れ——様々な困難のなかでも、地域の映画文化を守り続けている。

祖父が始めた「奈良屋劇場」の歴史

中井:まず、シネマディクトが立ち上がった経緯を教えてください。

谷田:この建物は元々「奈良屋劇場」という映画館があった場所です。祖父が昭和29年に映画館を作りました。その当時、青森市には22館も映画館がありました。

中井:22館も!すごい時代ですね。

谷田:映画の全盛期でした。祖父は元々、寝具を作って売ってたんですが、段々売れなくなってきて商売替えを考えていました。「現金商売がいいな」ということで「風呂屋か映画館がいい。でも、映画館の方がお客さんが来てるみたいだぞ」と考えて、知り合いの大工に「映画館を作るぞ」と頼んだんです。

ところが、既に映画館が22館もある中で、どこの映画会社も相手にしてくれない。それで祖父が東映の撮影所まで直接出向いたのですが、偶然にもその時の所長さんが青森の弘前高校出身だったことから話が通じて、チャンバラ映画の二番館として出発することになりました。

二番館として栄えた父の時代

中井:谷田さんが生まれた頃はどんな状況だったのでしょうか。

谷田:私は昭和36年に生まれたんですが、その年に劇場が火事で焼けてしまったんです。しかし再建して、父の代には、東映、東宝、松竹、大映、日活の5社全部の作品をやる二番館として盛り上がっていました。3本立てで週替わり。他より安い料金で、朝から晩まで入れ替えなしでした。

中井:当時の料金はどれぐらいだったんですか。

谷田:50円とか100円程度でした。週替わりで、どこよりも安い。そうすると当然、お客さんが来るわけです。

中井:なるほど。そんななか、谷田さんが家業に戻られたのはいつ頃でしょう。

谷田:昭和58年に大学から実家に戻りました。その頃は映画館の建物がボロボロで、雨漏りもしている状態で、作品はピンク映画を上映していましたね。母親が大変そうだったので帰ってくることになりました。そして、平成7年頃に父が亡くなって、私が映画館の運営を引き継ぎました。

UIP時代とシネコンの脅威

中井:その後、映画館の建て替えをされたんですね。

谷田:はい。平成9年に現在の建物に建て替えました。どうせなら一番良いものを作りたいということで、ゼネコンにお願いして、ビクターに劇場設計をしてもらいました。

当時は、ちょうどドルビーデジタルがメインになってくる時代で、うちはUIP(ユナイテッド・インターナショナル・ピクチャーズ)という大きな配給会社と組むことになりました。この会社は、ユニバーサル、パラマウント、MGMの3社の配給をまとめてやってる会社で、『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(1997年)などの作品を次々と上映しました。

中井:お客さんの反応はいかがでしたか。

谷田:とても好評でしたね。新しい映画館で新しい作品を観ることができるわけですから。ただ、同じ頃に弘前にマイカルのシネコンができて、青森にもできて、お客さんを持っていかれました。とくにうちは駐車場がないので厳しかった。

ミニシアターへの転換

中井:それでミニシアターに方向転換されたんですね。

谷田:必然的にそうせざるを得なくなりました。その後、UIPも解散になって、メジャー作品はシネコンメインの上映になります。プリント数も300本400本ある大手配給会社ばかりになったので、当然シネコンに流れていく。

それで、長年付き合いのあった日活やショウゲート、角川などの会社とお付き合いを始めて、関係を広げていきました。うちが完全にミニシアター系の映画館になったのは10年ぐらい前です。

中井:現在の作品選定はどのようにされているんですか。

谷田:いまはだいたい50社ぐらいの映画会社とお付き合いがあって、全興連(全国興行生活衛生同業組合連合会)の会議で2ヶ月に1回は東京に行くので、そのときに映画会社各社の人たちと飲み会を開きます。

中井:飲み会で作品選定が行われていると。

谷田:毎回みなさんに集まってもらって、売りたい作品があったら資料を持ってきてもらいます。前回は8人くらいの方々が来ました。長年お付き合いが深くなってくると、みんな正直になってくるんです。「これちょっといまいちだけど、次は上映してください」という話があったり、逆に「あの会社のあの映画は上映した方がいい、面白いから」と他社の作品を薦めてくれることもあります。

中井:ラインナップを見ると、東京のミニシアターと変わらないですね。

谷田:芸大の先生が来て「なんで青森でこういう映画をかけるの?」と聞かれたことがあります。でも、映画ってスクリーンでしか受け止められないものがあると思うんです。作り手はスクリーンをイメージして作るわけだから、そういう映画を東京と同じように上映していないと嫌なんです。

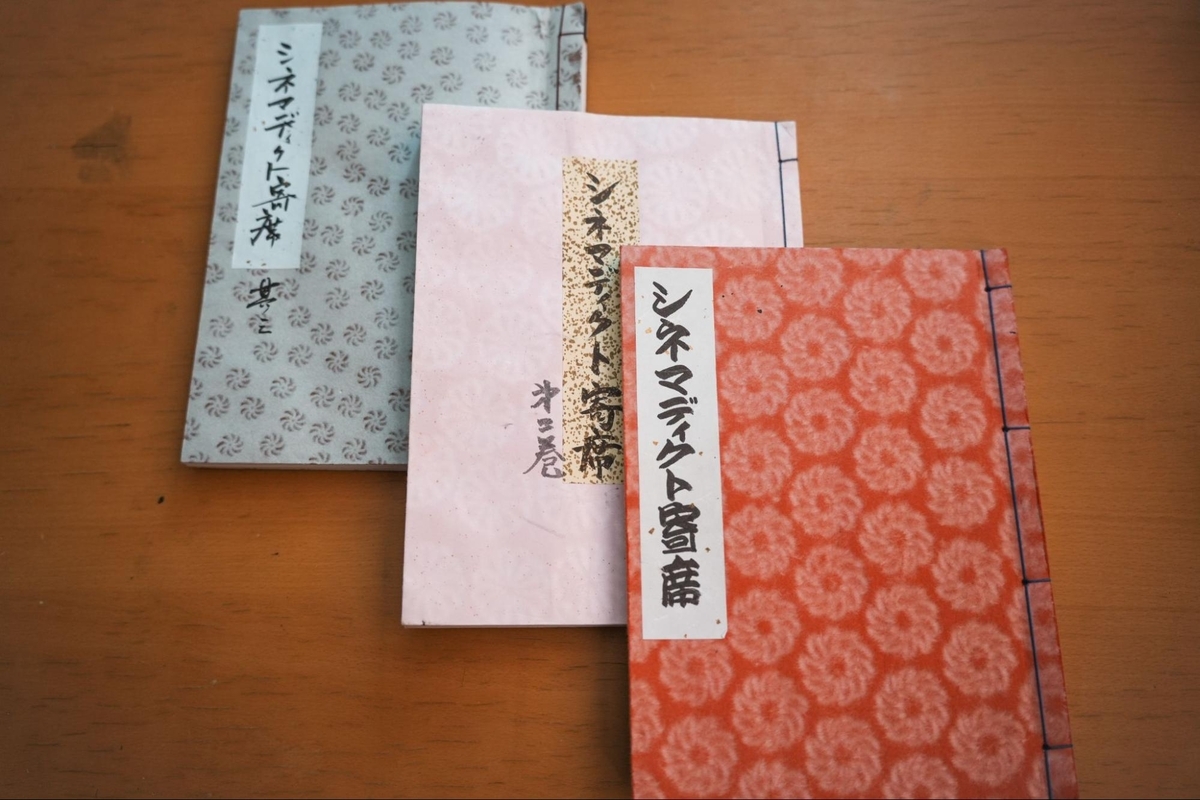

「シネマディクト寄席」という新たな挑戦

中井:こちらでは落語会もやられてるんですね。

谷田:「シネマディクト寄席」という名前で10年やっています。きっかけは大館から来るお客さんが「落語会やりませんか。柳家喬太郎さんをやりたいです」と提案してくれたことです。偶然なんですが、その2、3週間前に新宿の末広亭で喬太郎さんの落語を見たばかりで、他の人はそこまで面白くなかったんだけど、喬太郎さんだけすごく面白かった。それで「喬太郎さんだったらやる」と答えました。

中井:どれぐらいの頻度で開催していますか。

谷田:基本的に2ヶ月に1回です。条件が2つあって、出演する噺家は私が選ぶこと、それと公演前に映画の予告を必ず流すこと。映画館なんだから、そこは外せません。

春風亭一之輔さんも「笑点」に出るようになっても落語会をやってくれています。喬太郎さんと相談して、昼間は普通の落語、夜は艶っぽい落語で、昼夜2回公演もやりました。

神田松之丞が神田伯山になる前はよく来てくれました。いまは神田春陽さんに12月14日の忠臣蔵の日に来てもらって、忠臣蔵をやってもらっています。

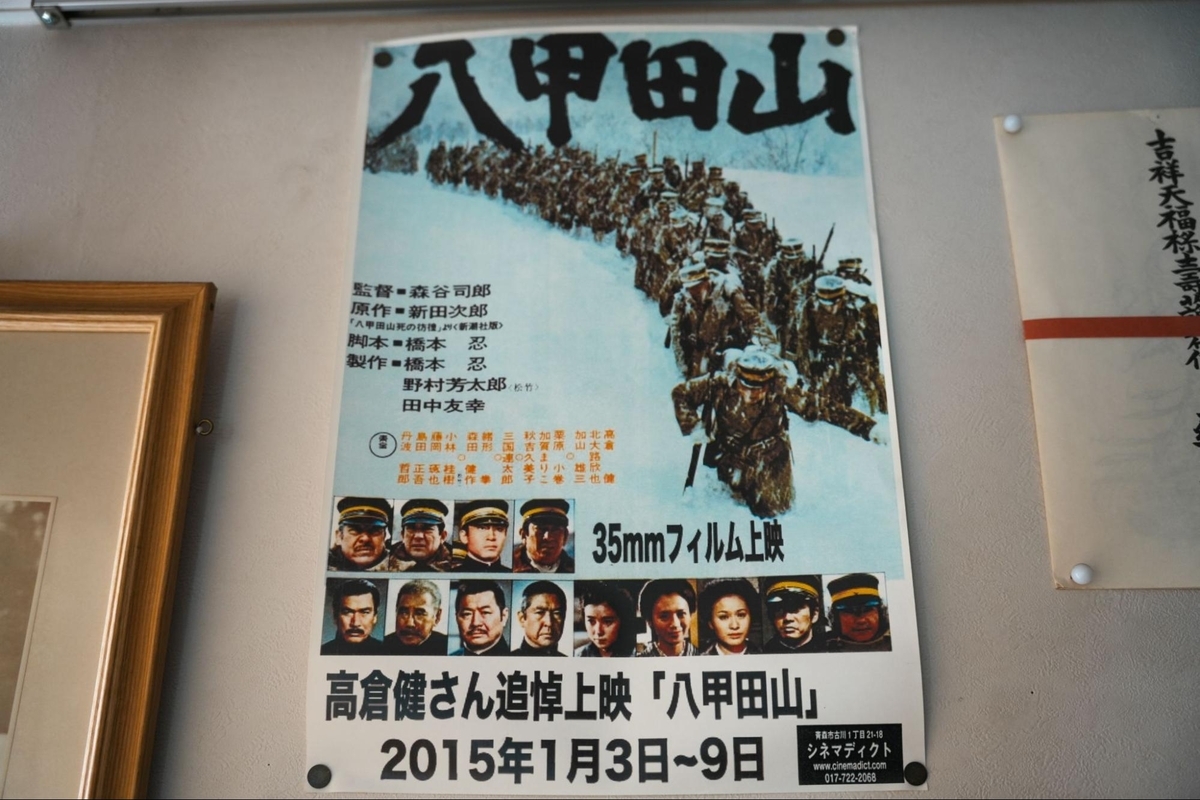

吹雪の中の『八甲田山』

中井:この映画館での印象的な上映があれば教えてください。

谷田:2015年の1月3日から1週間、高倉健さんが亡くなったときの追悼上映で『八甲田山』を35ミリフィルムでやりました。1週間ずっと吹雪で、外も映画の中も同じような状況。青森の映画を青森で、しかも冬に見るという最高のシチュエーションでした。

実は当時の公開時、うちはピンク映画をやってたので『八甲田山』を上映できなかった。その悔しさもあって追悼上映をやりました。上映後はすぐに新潟の劇場にフィルムを送らなければならなかったけど、天候不良で配送が時間的にギリギリでした。しかし、吹雪の中、直接配送センターまで持っていく道の信号が全部青信号で、「神様がいるみたいだ」と思いましたね。

現在の課題と未来への思い

中井:シネマディクトには、どんなお客さんが来られますか。

谷田:地元の年配の方が多いですが、弘前や八戸からも来てくれます。秋田から来る人もいる。地元ではやってないから来るんですね。

中井:一方で、若者の映画館離れも課題ですね。

谷田:若い人がお金払って映画館に来なくなりましたね。コロナも経験して、Netflixなどの配信をスマホで観る。何でも便利すぎるんでしょうね。年配の方は、昔から映画館まで行ってお金払って映画を観るのが当たり前で、映画館の良さもわかっているんですが。

先日、若い子に聞いてびっくりしたのが「映画館にどうやって入っていいかわからない」と言うんです。無人の券売機じゃないので、コミュニケーションが苦手なんでしょう。「大人1枚ください」と言うのに、ドキドキするみたい。

でも、販売がデジタルになったら、今度はご高齢の方々が対応できなくて、「子どもに聞いてくるから」と帰ってしまう。

中井:映画館スタッフの意識も変わってきてるんですか?

谷田:そうですね。デジタル化されてからの傾向として、スタッフがあまり映画を観なくなったように思います。「映画、観なよ」と言うんですが「そんな暇ないです」と。「映画が好きで入ったけど、いまは映画があまり好きではないです」と言う人もいる。

昔はフィルムをチェックするから、必ず観ていました。でも、いまは上映をセットするだけでおしまい。自分の商品なのに中身を観ていない。時代なのかもしれませんが、これはなかなか問題だと思います。

中井:シネマディクトの今後の展望を聞かせてください。

谷田:基本的には、このまま多様な作品を上映していきます。ミニシアターが大変な時代ですが、作品はたくさんある。配給会社もたくさんあるし、良い作品もたくさんあるので、ぜひ観てもらいたい。

その中で、私の仕事は、いかにお金をかけずに映画を宣伝するかだと思っています。地元の新聞やラジオ、テレビに出演して、お客さんが観るきっかけを作ることに力を入れています。

中井:シネマディクトの後継者問題はいかがですか?

谷田:おそらく、私の代でおしまいですね。ひとり娘はいま農水省にいて、全然違う道を歩んでいます。

今回、クラウドファンディングなどの取り組みを通じて様々なつながりができました。もし映画館をやりたいという人がいればという気持ちもありますが、正直なところなかなかおすすめできません。かつてテレビが登場したときも「映画館がなくなる」と言われ、ビデオやDVDのレンタルが立ち上がったときも言われ、いまは配信の盛り上がりで同じことが言われている。でも、最終的に映画館が残っているのも事実です。まだ、少しは可能性があるのかなという気持ちもありますが、大儲けはできない商売です。

中井:それでも谷田さんが映画館を続けていく理由はなんでしょうか。

谷田:映画館がある街とない街では、やっぱり違うと思うんです。映画を観るのに、映画館でしか味わえないものが確かにある。なので、なくなってから「行きたかったのに」と言われても困りますね。映画館をなんとか運営しているうちにお客さんが入らないと、続けられないんです。この先、簡単ではないですが、どうにかまだ続けていきたいと思っています。

72年の歴史を持つシネマディクト。三代にわたって青森の映画文化を支え続けてきた小さな劇場は、デジタル化の波、シネコンの進出、若者の映画館離れといった数々の困難を乗り越えながら、今日も地域の文化拠点として灯を灯し続けている。

谷田さんの「映画館がある街とない街では、やっぱり違う」という言葉が印象的だった。映画館でしか味わえないものが確かにある——配信全盛の時代だからこそ、スクリーンという空間の価値を改めて考えさせられる。

「なくなってから『行きたかったのに』と言われても困る」という谷田さんの言葉は、私たちへの静かな問いかけでもある。地域の映画館を守るということは、その街の文化を守るということ。シネマディクトのような劇場が存在し続けることの意味を、改めて考える時が来ているのかもしれない。

取材・文・写真:中井圭(映画解説者)

編集:大沼芙実子

最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。

こちらもぜひチェックしてください!