「恋愛は誰もがするもの」ということが前提にされた社会

映画館でのトークイベントの仕事を終えたあと、ある観客の方から呼び止められ、恋愛相談を受けた。30代後半のそのひとは、バーで出逢った女性に恋をしているのだという。ところが何回目かのデート中に、相手から実はAセクシュアルなのだとカミングアウトを受けた。その「Aセクシュアル」という言葉の意味が最初はわからず、相手に教えてもらったり、自分で勉強したりしながら徐々に理解していったらしい。

「Aセクシュアル」とは、他者に性的な惹かれを覚えないセクシュアリティを指す(日本語圏では、「Aセクシュアル」に、他者に恋愛的な惹かれを覚えないセクシュアリティの「Aロマンティック」が含意されて使われる場合もある)。「Aセクシュアル」の中でも、交際や性行動の有りようはひとによる。

話を聞いていると、どうやらカミングアウトを受けて以降も関係が途切れることはなく、ふたりで会っているとのことだった。わたしはその観客の方の話に耳を傾けつつ、「自分とは異なる属性であるAセクシュアルの相手と、どのように付き合っていけばいいのかわからないという悩みかな」と勝手に推測し、回答を頭のなかで練り始めていた。しかし話していたその相手は、「それで、実は……」と語り出した。

それは、これまで一度も誰かと付き合ったりしたことがないので、どうしたらいいのかわからないという悩みだった。それを聞いたとき、とっさに驚いたリアクションを取ってしまった。

おそらく、そういう反応になってしまったのは、自分の話している相手が過去にも当然恋愛をしたことがあるだろうと決めつけていたからだと思う。また、そのひとがとても話し上手で、わたしのことを楽しませようというホスピタリティの精神に溢れているのをひしひしと感じたというのもひとつの理由だった。おそらくそこにも、コミュニケーションに長けているひとはきっとモテるだろうし、数々の恋愛をこなしてきたに違いないという思い込みがあったのだろう。

自分の反応についてあれこれ内省しつつ、まだまだ対ひととのコミュニケーションにおいて、「恋愛は誰もがするもの」ということが前提とされた場は多いと感じる。

『宝塚・やおい、愛の読み替え―女性とポピュラーカルチャーの社会学』(新曜社、2015)を著した東園子は、その著書で女性を対象としたメディアに、いかに恋愛要素が含まれているかを分析しつつ、「女性たちは恋愛に関心があるというよりも、恋愛に関心を抱くよう仕向けられている」(※1)と端的に表現している。たしかに自分自身の思春期を思い返してみても、触れる媒体は「恋愛は素晴らしいもの」というような内容に溢れていて、いまよりもよっぽど恋愛への圧力も強かった。

※1 引用:東園子著『宝塚・やおい、愛の読み替え―女性とポピュラーカルチャーの社会学』(新曜社2015年)p.7

▼「Aセクシュアル」について解説した記事はこちら

恋愛話を素直に楽しめない

とはいえ、シュラミス・ファイアストーンが『性の弁証法ー女性解放革命の場合ー』(評論社、1972)で「愛は、おそらく出産よりももっと女性を抑圧する中心点となっている」(※2)といったように、「恋愛」に対しては素直に没入してゆくというよりも、フェミニストとしてずっと複雑な関係を切り結んできた。だから、恋愛に関する世間話を素直に楽しめない場面も多かった。

たとえば、しばしばインターネットでも盛り上がりを見せる「奢り奢られ論争」。それは「恋愛関係の駆け引きに関わるデートの行動様式」(※3)ともいわれ、異性間における価値観のぶつかり合いのように捉えられる。しかし、わたしは真っ先に女性差別が頭に浮かんでしまい、飲み会ネタで出てきてもいまいちのりきれない。

そもそも日本の社会にはジェンダー間でかなり賃金格差があり、非正規雇用など不安定な形態で働かざるをえない女性も多い。デートするにあたって、女性と男性のどちらが経済的負担を被るかといった論争において、そうした社会背景抜きには考えられない。事実、厚生労働省が発表した2024年の賃金構造基本統計調査によると、男性の賃金を100とした場合の女性の指数は75.8と、歴然と格差のある状況が続いている。(※4)

日本では1960年代にお見合い結婚と恋愛結婚が逆転し、愛―性―結婚が三位一体となって近代家族を支えてきた社会規範が「ロマンティックラブ・イデオロギー」の用語を通してよく知られているように、恋愛は結婚へと連なるものとして密接な関係を結んでいる。しかし、イエ制度の名残とともに性別役割分業も根強く、諸外国に比べて家事労働をする男性の割合も低い日本では、結婚がすなわち女性を家庭に囲い込みケア労働に従事させる契機ともなりえる。

※2 引用:シュラミス・ファイアストーン著『性の弁証法―女性解放革命の場合』(評論社、1972年)p.157

※3 引用:高橋幸・永田夏来編『恋愛社会学: 多様化する親密な関係に接近する』(ナカニシヤ出版、2024年)p.57

※4 参照:厚生労働省『令和6年賃金構造基本統計調査の概況』(2025年6月17日閲覧)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/14.pdf

若者世代がコンテンツに求める恋愛観

近年、映画を概観してみても、「恋愛」という甘やかな響きの言葉にひた隠しにされていたアビューシヴな側面が炙り出された作品や、「恋愛」を夢中になるものとしてではなく、冷静に俯瞰して見せるような作品が随分と増えてきた。

複数の時間軸が交差するユニークな形式で進む『We Live in Time この時を生きて』(2025年6月6日公開)には、「異性愛を全力でやり抜く」という言葉が出てくる。レストランのオーナー兼一流シェフのアルムートは、夫となるトビアスと出逢う前に別の女性と真剣に交際していた事実が明らかになるため、レズビアンもしくはバイ/パンセクシュアルと看做せる。そうした登場人物のクィア性のもとで発せられる「異性愛をやる」というメタ的な言葉は、「異性愛」が「自然」でもなく「自明」でもなく、たんに社会のなかで約束された「フィクション」に過ぎないことを示唆しているようにも聞こえてくる。

日本語に訳された字幕では「異性愛」とされているが、英語では「Heteronormative = ヘテロノーマティヴ 異性愛規範」という言葉が台詞のなかで使われており、その語感が与える微妙なニュアンスの違いも重要なように思う。この社会では、あらゆるジェンダーと関係を持つ可能性のあるセクシュアリティであっても、異性愛が「規範」として制度的に優遇されているがゆえに機会が多く、本人の意思にかかわらず、異性とのパートナーシップに傾倒しやすい側面もある。そうした現実を生きるクィアの女性から発せられた、「異性愛(規範)を全力でやり抜く」という台詞だった。

わたしたちは、映画以外にも恋愛が描かれたさまざまな物語を通して、恋愛に関する事柄の参照基準である「恋愛のコード」を学んでゆく。(※1)いわばわたしたちが恋愛をするとき、自分の人生のなかで学習した愛の物語を再演しているようなものだ。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校による10歳から24歳までを対象にした「Teens and Screens」という調査は、若者世代の恋愛観がどうコンテンツと相互関係にあるかが垣間見えて興味深い。

たとえば2023年の調査では、全体の39%がAロマンティックまたはAセクシュアルの登場人物をもっと見たいと思っていることが明らかになっていた。(※5)また、2024年の調査も新たに公開されていたので今回のエッセイに際して見てみると、2023年には過半数に及ぶ51.5%の若者が(恋愛よりも)友情またはプラトニックな関係性に焦点をあてた作品を見たいと回答していたが、2024年には63.5%に上昇。そして、ほとんどの映画やドラマのプロットで性描写は必要ないと考えている層が2023年には47.5%だったのも、2024年は62.4%と同じく増えている。(※6)

この2024年の調査では、若者世代が見たいと思っているトピックのランキングで、1位に「困難に打ち勝つひとを描いた希望に溢れる物語」が位置付けるなか、「ロマンスやセックス」はかなり低く15位だった。一方で、ロマンスやセックスを含まない内容は8位で、それよりも高い。こうした傾向を、「Romance ロマンス」を捩って「Nomance ノマンス」と呼ぶらしい。(※6)

※5 参照:Rivas-Lara, S., Kotecha, H., Pham, B., & Uhls, Y.T. (2023). CSS Teens & Screens 2023: Romance or Nomance. Center for Scholars & Storytellers.(2025年6月17日閲覧)

https://static1.squarespace.com/static/633f0603fdaa7311ba384d21/t/65452c5506cddd4709554a1b/1699032154689/Teens+%26+Screens+2023+Report.pdf

※6 参照:Burrus, A., Hines, A., Rivas-Lara, S., & Uhls, Y.T. (2024). CSS Teens & Screens 2024. Center for Scholars & Storytellers. (2025年6月17日閲覧)

https://www.scholarsandstorytellers.com/teens-screens-24

不倫に懲罰的な社会は、決して道徳的な社会ではない

いま若い世代が娯楽において、非恋愛的な作品により関心があるとして、実生活ではどう恋愛と関わっているのだろうか。仕事でごくたまに大学生くらいの世代と話すと、自分の時代よりもなんとなく恋愛経験の無い子たちが多いような気がする。

それはあくまでも個人の体感にすぎないが、2025年3月にあしたメディアが公開した調査「あしたレポート 2025:デジタルネイティブ世代に聞く100の本音」では、日本における恋愛観や結婚観の現在の状況が詳らかに分析されていた。

▼あしたレポート2025の調査結果はこちら

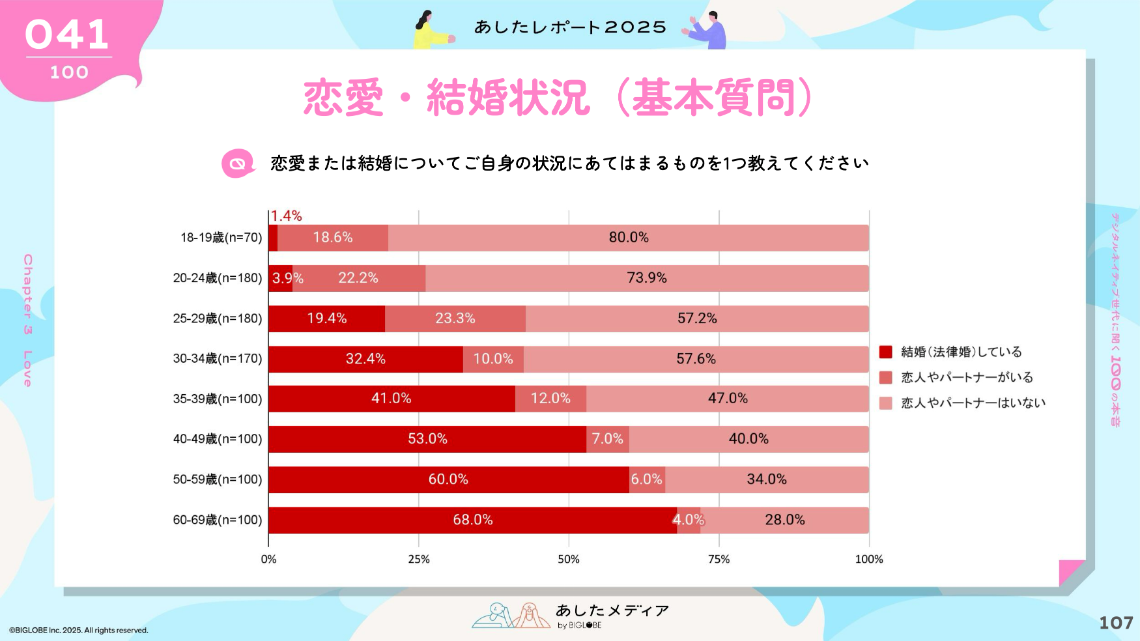

「恋愛・結婚・子ども」について取り上げられたチャプターによると、現在配偶者や恋人などのパートナーがいないと回答した若年層は、18歳と19歳では約8割、20歳から24歳まででは7割以上という数字が出ている。やはり、自分が学生だった頃よりもパートナーのいない層が多いように感じられる。

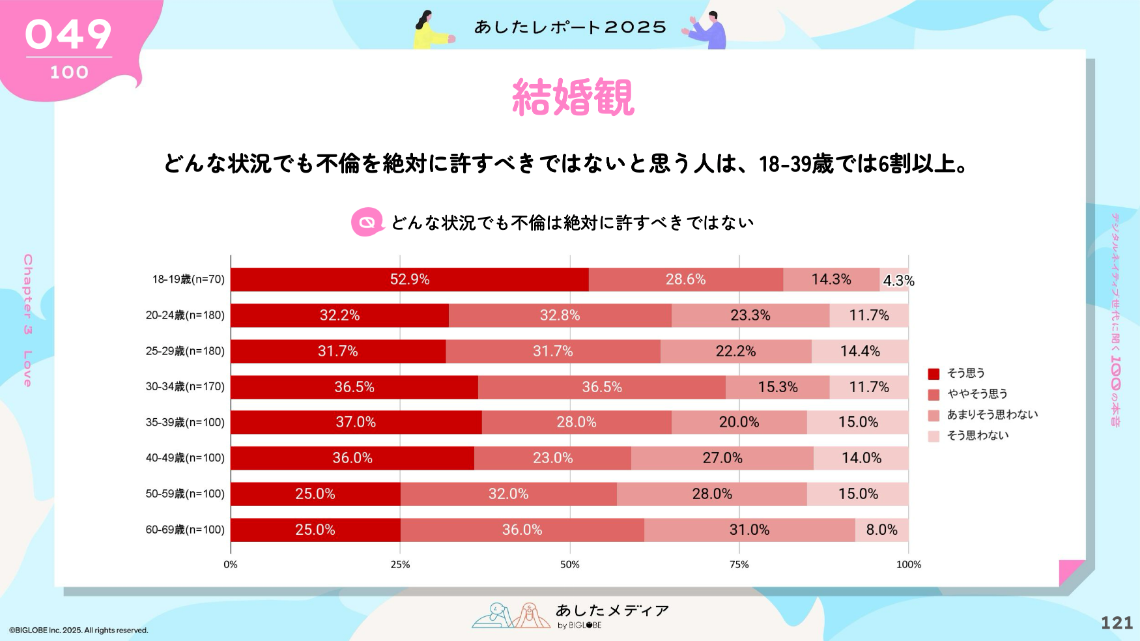

ほかにも恋愛や結婚を巡って興味深い項目が多々あるものの、このチャプターの中で少し気になったのは、「どんな状況でも不倫は絶対に許すべきではない」という質問に、18-39歳の6割以上が賛同しているところだった。全体としても5割を超えているが、この結果をどう見るべきだろう。

ここ最近、世間ではまたも著名人による不倫が話題になっていた。不倫の話題がどうしてここまで耳目を集めるのか。そこには、「他人を傷つけてはいけない」「(子どもがいる場合には)子どもがかわいそう」といったナイーヴな情緒的問題以上のものがあるのではないか。

婚姻外の恋愛や性行為を厳格に排除しようとすることによって、婚姻関係にある者同士の関係は、特権的な位置に置かれる。おそらく不倫に反対するひとたちは、ある種の正義感や倫理が原動力になっている場合が多いだろうし、将来的に自分に降りかかるかもしれない厄災への恐れ、すでに降りかかっているのだとしたら怨恨といった個人的な動機もありうる。よもやそんな意図はないとしても、それでも彼らの示す反応は、結果として婚姻関係にある種の権威を付与することに繋がりうるように思う。

日本における現行の婚姻制度は、異性間の二者にしか開かれておらず、同性同士の二者、あるいは三者以上で関係を築いているポリアモリーの実践者など、そのほかの形態には法的な保護が保障されていない。

もし彼らが、結婚している男女の夫婦における「浮気」とそのほかの関係における「浮気」に、同じだけの熱量で批判を展開しようとしないなら、やはりその関係における法律上の契約関係の有無を暗黙裡に重要視しているということになるだろう。そのシステムから弾き出されたひとたちの関係はそうして軽んじられ続け、あらゆる関係性や親密性が対等に扱われるべきだという思想とは逆行する。

わたしは不倫がここまでセンセーショナルな話題となり、不倫相手が重い社会的な制裁を下される文化には危惧を覚えてしまう。不倫に懲罰的な社会は、決して道徳的な社会ではない。

「男女の友情」を描いた貴重な作品

やや脱線してしまったので話を戻すと、パク・サンヨンによる小説『大都会の愛し方』(亜紀書房、2020)を原作とした『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』(2025年6月13日公開)も、「ノマンス」的な映画といっていいかもしれない。この映画の核に据えられているのは、フンスとジェヒの非恋愛的な関係性である。

原作の人気も高く、映画化の情報が解禁されて期待の声も続々と上がっていた。ところが、この映画の公式SNSが宣伝の一環で投稿した「男女の友情は成立すると思うか」というアンケートが批判に晒された。

もちろんこの問いにある前提は、「恋愛は男性と女性がするものである」という異性愛至上主義であり、「男性と女性は恋愛をするものである」という恋愛至上主義である。

これだけでも、あらゆる性的マイノリティの尊厳を踏みかねない危うさを孕んでいるが、そこに『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』がゲイ男性を描いてもいるというコンテクストが相まったのだった。ジェンダーを問わず特別な紐帯を紡いでいるひとたちは実際数多くいるはずで、その問いは古ぼけた社会通念に支えられた通俗的なお楽しみのために設定されたに過ぎず、現実とも大きく乖離しているようにも思える。

とはいえ映画において「男女の友情」がメインテーマとして描かれることは、それが恋愛である場合に比べて、きわめて少ないのは間違いない。したがって小説の「ジェヒ」と題された章を映画化し、フンスとジェヒという対極的なふたりの関係に焦点の当てられた『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』は、主人公フンスがゲイで恋愛対象が男性であるという留保はあるものの、そういった意味でも貴重な作品だといえる。(ちなみに余談として、序盤のフンスとジェヒが仲を深めてゆくきっかけとなる夜の場面、フンスが路上でキスする相手の姿は最初障害物によって巧妙に隠され、のちにあたかもそれが同性であることが“暴かれる”かのように施された演出は、果たして妥当なのかという疑問は残る。原作小説のなかで「でも驚かなかった?俺が男と…」と聞くフンスに、ジェヒは「全然」と答えている。(※7)その演出は、フンスのキスを目撃したジェヒの“驚き”を反映させたというわけでも決してない)

※7 参照:パク・サンヨン著 『大都会の愛し方』(亜紀書房、2020年)p.7

▼『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』イ・オニ監督へのインタビューはこちら

恋愛の焦燥感に駆られない社会に

こうして恋愛をテーマに思考を巡らせていこうとするとき、想起することがある。以前、若い映像作家とジェンダーやセクシュアリティを専門領域とした研究者と仕事の場で同席したときに耳にした対話が、心に強く刻まれている。

その作家は、この社会の恋愛至上主義に対する問題意識を明確に持った上で、映像作品において恋愛要素があまりにも多いため、自分の作品では描くのを避けようと考えていることを相談混じりに投げかけた。するとその研究者は間髪入れず、「どうして?恋愛ってとてもパワフルなものじゃない!」と返した。

その言葉を隣で聞いていたわたしは、まるで稲妻を打たれたようだった。その研究者はクィアでフェミニストであることを公言しており、婚姻制度にもかねてより批判的な姿勢を取っている。いうまでもなく、この社会の恋愛にまつわる諸々の事象を、クリティカルな視点でも俯瞰して捉えられるだけの知性と教養に溢れている。そんなひとが放つその一言には、とてつもない威力があった。

恋愛は当然ながら誰もがするものではないし、しなくてもいい。人生で大切なものはそれぞれにある。わたし自身はつねに優先順位の不動の1位は映画で、つまりいまは仕事ということになる。

女性の場合、恋愛や結婚に対して出産可能な年齢を時限爆弾のように設置し焦らせてくる社会であって、より圧力を感じる局面も多い。30代後半になろうと、とくにライフスタイルに変化もなく、恋愛も結婚もせずに毎日ひとりで映画を観ているような生活をしているわたしは、周りを見ているとなんだか異質に感じられる瞬間もある。天井を見つめながらこのままひとりで静かに死んでいくだけか、と思わず嘆息してしまう夜も多い。それでも社会が勝手に課してくる責務から離れ、好きなことをずっとし続ける人生が、どこまで可能なのか実践してみたい気持ちもある。

『かたつむりのメモワール』(2025年6月27日公開)は、両親を亡くし、孤独な少女だったグレースが、恋愛や結婚が自分を幸せにしてくれるものなのかもしれないと期待を抱いて、ときに試みながら、それでもかたつむりや映画など自分の好きなものをずっと守ってゆく映画だった。結婚して家庭を築いてみてもなお、どうしてもかたつむりのほうに親密性を覚えてしまうグレースの姿に自分を重ね、胸が締め付けられるようだった。

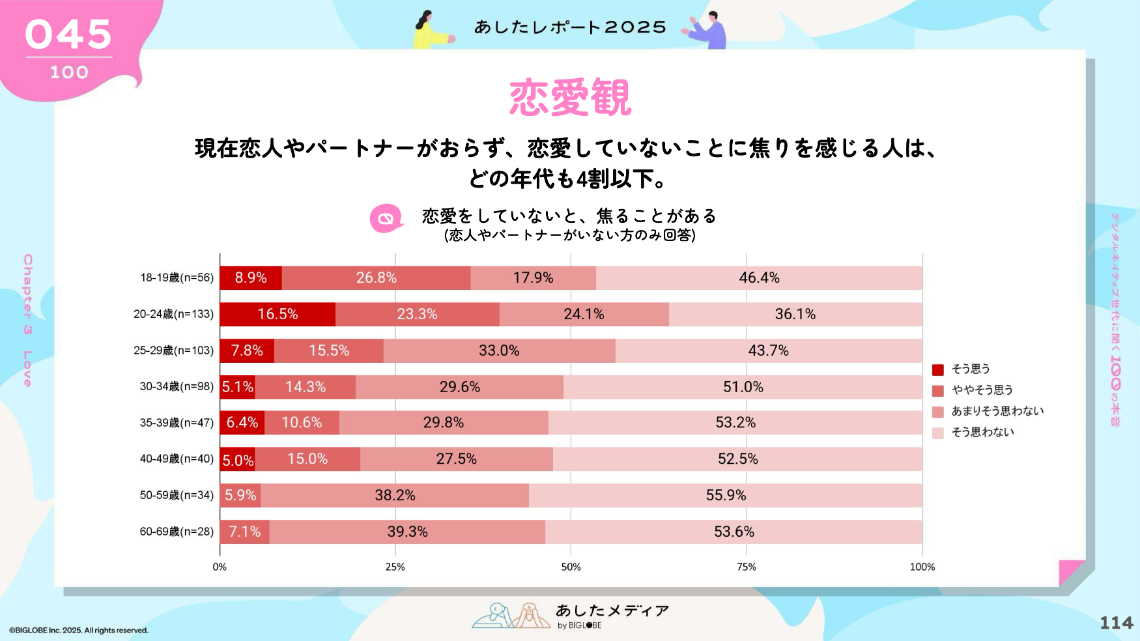

くだんのあしたメディアによる調査のなかで、「恋愛をしていないと、焦ることがある」という項目では、「現在恋人やパートナーがおらず、恋愛していないことに焦りを感じる人は、どの年代も4割以下」の結果が出ている。ここではパートナーのいないひとを対象にしているので、もしかしたら「恋愛をしていないことに焦りを感じる」ようなタイプのひとは、いまパートナーがいる可能性も高く、潜在的にはもっといるのかもしれない。

そういう焦燥感に駆られなくても済むような社会が、これからもっと切り開かれていけばいいのになと思う。

©︎ポニーキャニオン映画部

児玉美月

映画文筆家。大学で映画を学び、その後パンフレットや雑誌などに多数寄稿。共著に『彼女たちのまなざし』『反=恋愛映画論』『「百合映画」完全ガイド』がある。

X:https://x.com/tal0408mi

Instagram:https://www.instagram.com/mizuki.kodama73?igsh=MjhlcjB2dGE5bDli&utm_source=qr

寄稿:児玉美月

編集:前田昌輝

最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。

こちらもぜひチェックしてください!

▼これまでの児玉美月さんの連載コラムはこちら