ジェンダーギャップ指数は、世界各国の男女格差を可視化する重要な国際指標である。この記事では、ジェンダーギャップ指数の基本的な概念から日本の現状、世界との比較、そして今後の課題までを解説する。

- ジェンダーギャップ指数の基本概念と評価方法

- 日本のジェンダーギャップ指数における現状と推移

- 世界の主要国とのジェンダーギャップ比較

- 日本のジェンダーギャップが大きい根本的要因

- 企業における女性活躍推進の取り組みと効果

- 日本政府の取り組みと法整備の現状

- ジェンダーギャップ解消への戦略と今後の展望

- まとめ

ジェンダーギャップ指数の基本概念と評価方法

ジェンダーギャップ指数(Global Gender Gap Index: GGGI)は、世界経済フォーラム(World Economic Forum)が2006年から毎年発表している国際的な指標である。(※1)各国における男女間の格差を数値化し、国際比較を可能にしている。

指数の定義と計算方法

ジェンダーギャップ指数は0から1の間の数値で表され、1に近いほど男女格差が少ないことを意味する。単純な発展度や豊かさではなく、男女間の相対的な格差に焦点を当てている点が特徴的である。たとえば、教育へのアクセスが全体的に低い国でも、男女が平等に教育を受けている場合は高スコアとなる。

指数の算出には主要な4分野のデータが用いられる。経済参画の分野では、賃金格差、労働参加率、管理職比率などの要素が評価される。教育の分野では、識字率や各教育レベルへの就学率が測定される。健康の分野においては、出生時の男女比率や平均寿命などが考慮される。そして政治参画の分野では、国会議員比率、閣僚比率、女性指導者の在任年数などが重要な評価指標となっている。

評価対象と調査方法

評価は各国の公的統計データや国際機関のデータに基づいて行われる。2024年の調査では146か国が対象となった。(※1)各分野のスコアを平均して総合スコアが算出され、このスコアに基づいて国別ランキングが決定される。客観的な数値データに基づく評価により、国際比較の信頼性が確保されている。

※1 出典:World Economic Forum「Global Gender Gap Report 2024」

https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/

日本のジェンダーギャップ指数における現状と推移

日本のジェンダーギャップ指数は、先進国のなかでもとくに低い水準で推移している。2024年の調査では146か国中118位(スコア0.663)という結果となった。(※1)

分野別の評価と順位

日本の2024年における分野別評価は以下の通りである。(※1)

| 分野 | 順位(146か国中) | スコア(1が完全平等) |

|---|---|---|

| 経済参画 | 120位 | 0.568 |

| 教育 | 72位 | 0.993 |

| 健康 | 58位 | 0.973 |

| 政治参画 | 113位 | 0.118 |

教育分野ではほぼ完全平等を達成し高い評価を得ているものの、政治分野と経済分野での著しい遅れが日本の総合順位を大きく下げている。

世界の主要国とのジェンダーギャップ比較

日本のジェンダーギャップの状況を理解するためには、他の主要国との比較が重要である。各国の状況を見ることで、日本の課題がより明確になる。

トップ国と日本の差

2024年のジェンダーギャップ指数ランキングでは、北欧諸国が上位を占めている。アイスランドが0.935のスコアで1位、続いてフィンランドが0.875で2位、ノルウェーが0.875で3位となっている。さらにニュージーランドが0.835で4位、スウェーデンが0.816で5位と続いている。(※1)

上位国と日本との差は顕著である。とくに上位国では女性の政治参画が進んでおり、アイスランドでは女性国会議員の割合が約48%、フィンランドでは約46%、ノルウェーでは約44%に達している。これに対し日本の女性国会議員比率は約15%(衆議院)にとどまっている。(※1)政治分野における女性の代表性の差が、全体的なスコアの差に大きく影響している。

G7諸国との比較

G7(主要先進7カ国)内での比較においても、日本の低迷は際立っている。以下の表はG7各国の順位とスコアを示した表である。(※1)

| 国名 | 2024年順位 | スコア |

|---|---|---|

| ドイツ | 7位 | 0.810 |

| イギリス | 14位 | 0.789 |

| フランス | 22位 | 0.781 |

| カナダ | 36位 | 0.761 |

| アメリカ | 43位 | 0.747td> |

| イタリア | 87位 | 0.703/td> |

| 日本 | 118位 | 0.663 |

G7内で最下位、さらに下位グループのイタリアとの差も顕著である。

日本のジェンダーギャップが大きい根本的要因

日本のジェンダーギャップが大きい背景には複数の社会的・制度的要因が存在する。これらを理解することで、より効果的な対策の方向性が見えてくる。

政治参画における障壁

政治分野での大きな遅れには複数の要因が存在する。政党における女性候補者の擁立不足は根本的な問題であり、女性が候補者として立候補する機会自体が限られている。また、選挙運動においては資金調達や政治的人脈の構築などの面で女性が不利な立場に置かれることが多い。

さらに、政治活動と家庭生活の両立の難しさも大きな障壁となっている。日本の政治家の活動スタイルは長時間・不規則な勤務が前提となっており、依然として家事・育児の負担が女性に偏っている現状では、女性が政治キャリアを追求することが難しい環境がある。加えて、政治を「男性の領域」とする固定観念も根強く残っており、女性の政治参画への無意識の障壁となっている。

政治分野での女性参画を阻む構造的問題を解決するには、クオータ制(割当制)などの積極的措置の導入が考えられる。実際、上位国ではこうした制度を採用している国もある。こうした制度的アプローチによって、女性の政治参画を促進する環境整備が進むことが期待される。

▼関連記事を読む

経済分野における格差の実態

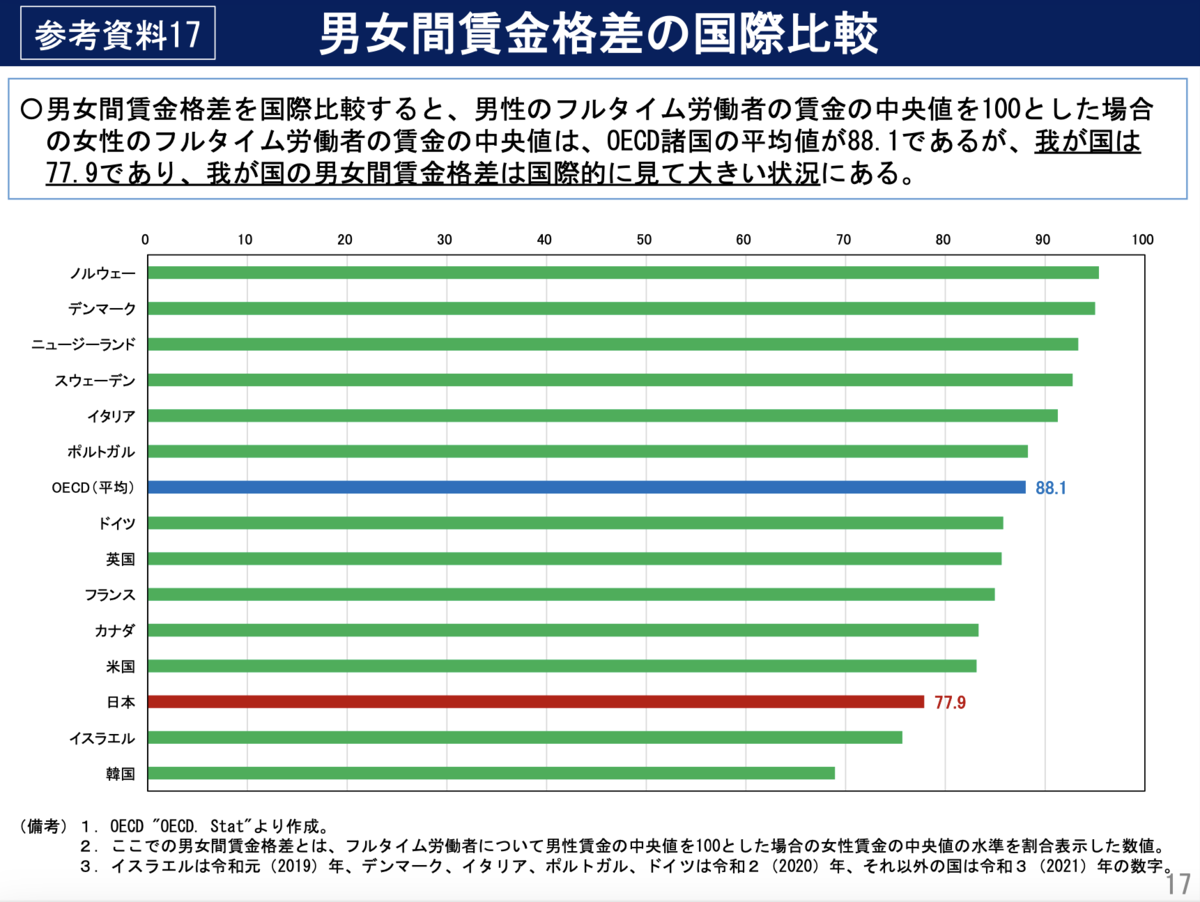

経済分野における課題は多岐にわたる。まず、管理職における女性比率が極めて低く、2022年時点で10~20%前後にとどまっている。(※2)これは意思決定層における女性の声が十分に反映されていないことを示している。また、男女間の賃金格差も顕著で、2021年のデータによれば女性の賃金は男性の約77.9%に過ぎない。(※2)

雇用形態においても格差が見られ、女性雇用者の約53.4%(2022年)が非正規雇用となっている。(※2)これは雇用の安定性や社会保障面で女性が不利な状況に置かれていることを意味する。さらに、企業内の昇進や評価においても無意識のバイアスが働き、同等の能力や実績を持つ女性が適切に評価されないケースも多い。

とくに問題なのは、第一子出産を機に約半数の女性が離職するという「M字カーブ」問題が依然として解消されていないことである。これは育児と仕事の両立支援策が十分に機能していないことを示している。出産・育児期に女性が職場から離れることで、キャリア形成が中断され、その後の昇進や賃金上昇に長期的な影響を及ぼしている。

社会・文化的背景

日本社会に根強く残る意識や慣行もジェンダーギャップの一因となっている。まず、「男性は仕事、女性は家庭」という固定的性別役割分担意識が依然として広く見られる。この意識は家庭内の役割分担だけでなく、職場での期待値や評価にも影響を与えている。

また、長時間労働を美徳とする企業文化も、家庭責任を担うことが多い女性のキャリア形成に不利に働いている。このような労働環境では、ワークライフバランスを重視する働き方が評価されにくく、結果として女性の活躍の場が制限される。

家庭内での負担の不均衡も顕著であり、2021年のデータによれば6歳未満の子どもを持つ夫婦と子どもの世帯について、夫と妻の1日当たりの家事関連時間をみると、夫は1時間54分、妻は7時間28分である。(※3)この家事・育児・介護の女性への偏重が、女性の社会進出や能力発揮の機会を制限している。さらに、ロールモデルとなる女性リーダーの少なさも、若い女性のキャリア志向や目標設定に影響を与えている。

これらの社会規範は短期間で変えることは難しいが、教育や意識改革を通じた長期的な取り組みが社会全体の変革につながる。とくに次世代の教育においてジェンダーバイアスを排除し、多様な選択肢と可能性を提示することが、将来的なジェンダーギャップ解消の鍵となるだろう。

※2 出典:内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画における現状と課題」

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/wg-nwec/pdf/wg_01.pdf

※3 出典:総務省統計局統計調査部労働力人口統計室長 奥野重徳「我が国における家事関連時間の男女の差~生活時間からみたジェンダーギャップ~」

https://www.stat.go.jp/info/today/pdf/190.pdf

企業における女性活躍推進の取り組みと効果

日本のジェンダーギャップ解消において、企業の果たす役割は極めて大きい。先進的な企業の取り組みは、社会全体の変革にもつながる可能性を持っている。

先進企業の取り組み事例

ジェンダーギャップ解消に成功している先進企業では、複合的かつ戦略的なアプローチが採用されている。まず、経営トップのコミットメントと明確な数値目標の設定が基盤となっている。具体的には、女性管理職比率に関する目標値を設定し、その達成度を定期的に評価するとともに、取締役会における女性比率向上にも組織的に取り組んでいる。

採用・育成面では、無意識バイアスを排除した採用プロセスの構築に注力している。採用面接官への研修実施や、採用基準の透明化などを通じて、能力と適性に基づく公平な評価を実現している。また、女性向けのリーダーシップ育成プログラムを提供し、将来の管理職候補の育成を積極的に行っている。

働き方改革も重要な要素であり、リモートワークやフレックスタイム制度の充実により、多様な働き方を可能にしている。また、長時間労働の是正と成果主義評価の導入によって、時間ではなく成果で評価される公正な職場環境の構築を進めている。

さらに、育児・介護との両立支援策も充実させており、法定を上回る育児・介護休業制度の整備や、事業所内保育施設の設置など、ライフイベントに関わらずキャリアを継続できる環境づくりに力を入れている。

▼関連記事を読む

女性活躍推進による経営効果

女性活躍推進は単なる社会的責任ではなく、企業経営に具体的かつ測定可能なメリットをもたらす。まず、多様な視点による商品開発・サービス改善が挙げられる。女性視点を商品開発プロセスに取り入れることで、女性顧客のニーズをより的確に捉えた商品が生まれ、結果として市場拡大と新規顧客獲得につながっている。

人材獲得競争においても優位性が生まれる。女性活躍に積極的な企業は優秀な女性人材の採用・定着率が高く、また多様性を重視する価値観を持つ若手人材からの評価も高い。人材獲得競争が激化する中、企業文化としての多様性は重要な差別化要因となっている。

財務パフォーマンスの向上も注目すべき効果である。複数の国際調査で女性役員比率と収益性の間に正の相関関係が確認されており、また機関投資家によるESG(環境・社会・ガバナンス)評価においても、ジェンダー多様性は重要な評価項目となっている。これにより資金調達面でも有利な状況が生まれる可能性がある。

実際、経済産業省の調査によると、女性活躍に積極的な企業はそうでない企業に比べて、ROE(株主資本利益率)が高い傾向にあるという結果が報告されている。(※4)多様性推進は企業の成長と収益性向上に直結する可能性が高い。このような経済的合理性に基づいた取り組みであることが、企業における女性活躍推進の持続可能性と効果を高めている。

※4 出典:経済産業省「女性活躍推進の経営効果について 」

https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/mieruka/siryo/pdf/m01-03-3-3.pdf

日本政府の取り組みと法整備の現状

日本政府も男女共同参画社会の実現に向けて様々な政策を実施しているが、その効果や実効性には課題も残されている。

法制度の変遷と現状

日本における男女平等推進に関する主な法制度は時系列で整備されてきた。男女雇用機会均等法(1986年施行、数次の改正)では採用・昇進での性別差別禁止やセクハラ防止措置義務が規定された。男女共同参画社会基本法(1999年)は男女共同参画社会の形成を国の最重要課題と位置づけ、基本理念と国・地方公共団体・国民の責務を明記している。

育児・介護休業法(1992年施行、数次の改正)では育児休業の権利保障がなされ、2022年改正では男性の育休取得促進措置(産後パパ育休制度)が導入された。女性活躍推進法(2016年施行、2022年改正)では企業に対する行動計画策定・情報公開義務が課され、2022年改正で対象が301人以上から101人以上の企業に拡大された。政治分野における男女共同参画推進法(2018年)は政党に男女の候補者数をできる限り均等にするよう求めているが、罰則規定はなく努力義務にとどまっている。

法整備は徐々に進んできたものの、多くが罰則を伴わない理念法や努力義務にとどまっており、実効性に課題がある。

政府の現行計画と目標

現在、日本政府は「第5次男女共同参画基本計画」(2020年12月閣議決定)に基づき様々な取り組みを進めている。この計画では指導的地位(管理職等)に占める女性の割合や、民間企業の女性管理職比率を高めることを目指している。

また、男性の育児休業取得率を2025年までに30%にすることなど具体的な数値目標も設定されている。(※5)これらの目標は男女間の役割分担の見直しと、仕事と家庭の両立環境の整備を目指すものである。

しかし現状では、多くの目標が達成困難な状況にあり、より実効性のある政策への転換が求められている。とくに経済分野での目標達成には民間企業の積極的な取り組みが不可欠だ。

※5 出典:男女共同参画局「第5次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~(令和5年12月26日一部変更閣議決定) 成果目標一覧」

https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th-2/pdf/mokuhyo.pdf

ジェンダーギャップ解消への戦略と今後の展望

日本のジェンダーギャップ改善には、政府・企業・個人それぞれのレベルでの取り組みが必要である。世界の成功事例も参考にしながら、日本社会に適した解決策を構築することが重要だ。

優先的に取り組むべき課題

日本のジェンダーギャップ指数改善のためにとくに注力すべき課題は多岐にわたる。まず政治分野での女性参画拡大が急務である。

経済分野での格差是正も重要課題であり、同一労働同一賃金の徹底による非正規雇用問題の解決や、企業における女性管理職・役員比率向上(数値目標と達成義務)を進める必要がある。これらの取り組みは法的枠組みの強化と企業の自主的努力の両面からのアプローチが求められる。

仕事と家庭の両立支援も不可欠であり、男性の育児参加促進(パタニティ・リーブの義務化)や保育・介護サービスの拡充と質の向上が急がれる。また根本的な問題として、固定的性別役割分担意識の解消に向けた教育現場におけるジェンダー平等教育の推進や、メディアを通じた意識改革も継続的に取り組むべき課題である。

と「くに重要なのは、男性中心の労働環境を変革し、男女ともに働きやすい社会を構築することである。これには長時間労働の是正や多様な働き方を認める企業文化の醸成が不可欠だ。

▼関連記事を読む

長期的展望と社会変革

ジェンダーギャップの解消は短期間で達成できるものではなく、社会全体の継続的な取り組みが必要である。長期的には、ジェンダーに基づく差別や偏見のない社会規範の構築を目指すことが重要である。また、多様性を尊重し、個人の能力や志向に基づくキャリア形成を支援する教育の普及も不可欠だ。

さらに、政策決定プロセスへの女性の平等な参画を実現し、多様な視点を政策に反映させる仕組みづくりも重要である。育児・介護を個人や家庭だけの問題ではなく社会的責任として認識し、それを支える体制を強化することも長期的な課題だ。

若い世代を中心とした価値観の変化と、それを支える制度設計が相互に作用することで、真の男女平等社会が実現する。世代や性別を超えた対話と協力が、この社会変革の原動力となるだろう。

まとめ

ジェンダーギャップ指数は、日本社会における男女格差の現状を端的に示している。教育分野での平等を達成している一方で、政治・経済分野での大きな遅れが日本の総合順位を押し下げている。

世界的な潮流に追いつくためには、法制度の整備だけでなく、社会規範や働き方の根本的な変革が求められる。個人レベルでも固定観念に囚われない意識改革や、家庭内での役割分担の見直しなど、日常から実践できる取り組みを進めることが重要だ。ジェンダー平等な社会の実現は、男女問わず全ての人がより自分らしく生きるための基盤となる。

文・編集:あしたメディア編集部

最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。

こちらもぜひチェックしてください!