企業が優先して取り組むべき重要課題を指す言葉として「マテリアリティ」がある。企業活動による社会課題への影響度合いを評価し、優先順位をつけ、「企業としてそれぞれの課題をどの程度重要と認識しているか、また、どのように取り組んでいるのか」を分かりやすく示すものである。この「マテリアリティ」の詳しい意味や、事例を紹介する。

マテリアリティとは?

まず、マテリアリティの定義と、いま重要と考えられる理由について紹介する。

マテリアリティの定義

マテリアリティとは、組織・企業が設定する「重要課題」を指す。重要課題と言っても、業績などではなく、社会におけるさまざまな課題の中でどの課題に重点をおいて取り組んでいるのかをわかりやすく示すものである。

もともとは、マテリアリティという言葉は財務報告においてで使われていた。現在でも、企業の投資家や株主などのステークホルダーに対する財務報告で活用する非財務指標(※1)の一つとして活用されている。

※1 用語:企業の業績を判断する数字で評価される財務指標に対し、経営理念や環境や社会への取り組みなど、数値化しにくい指標や価値を非財務指標という

なぜ今重要なのか

現代社会において、企業の価値は売上や利益だけでは測れない。つまり、財務指標ではなく非財務指標が重要視され、社会的な責任をどう果たしているか、世界や社会の課題にどう取り組んでいるかをきちんと発信することが、企業の責務の一つとなっている。

そのため、マテリアリティを定義し、自社の取り組みを外部に積極的に発信しようとする動きが増えているのである。

▼併せて知っておきたい「グリーンボンド」について

マテリアリティのメリット

マテリアリティを開示することにより、企業は投資家との対話において、説得力を持って戦略や事業の必要性を伝えられる。

また、後述する特定プロセス等には、経営者が事業環境・社会環境の変化をどのように捉え、価値創造に繋げていこうとしているかという考え方が表れる。そのため、マテリアリティの特定結果とともに、その特定プロセスについても開示することで、投資家との対話をより深められるだろう。

マテリアリティが注目される背景

前述の通り、企業を評価する指標の多様化はマテリアリティへの注目度と関係がある。この章では、より詳しく、マテリアリティに注目が集まっている背景を紹介する。

ESG投資の広がり

ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)を考慮して投資先を決定することである。この考え方を重要視する機関投資家やアナリストが増えるなかで、マテリアリティは「企業が、自社の持続可能な発展のために、どのようなことを重要項目として取り組んでいるか」を示す指標として注目されている。

ステークホルダーの期待変化

企業には様々なステークホルダーがいる。それらのステークホルダーとの良い関係を築くためにもマテリアリティの設定が大切である。

例えば、単に利益を追求しているだけの企業よりも、「社会に良いことをしている」と感じられるような企業の方が、働きたいと考える従業員は少なくないだろう。また、投資家も資金提供をする対象が、社会に与える影響を重視している。マテリアリティを通じて、ステークホルダーに対して自社の重要課題への取り組みを示すことが大切なのだ。

SDGsとの関連性

社会課題というとSDGsを思い浮かべる人も多いだろう。SDGsは17の目標と169のターゲットを設定している。

もちろんどの課題も重要であり、企業としてもこれらの社会課題に取り組む必要がある。しかし、いち企業がすべての項目に取り組むことは非常に困難である。そのため、企業はマテリアリティを設定することで、自社が注力すべきSDGs目標を明確にし、取り組みの効力をあげようとする目的もある。

▼上司から「SDGsで何かやってよ」と言われた時、何から始めればいい?

マテリアリティの特定プロセス

では、具体的に、マテリアリティはどのように決めるのだろうか?ここではマテリアリティを特定するプロセスの例を紹介する。

①課題のリストアップ

マテリアリティの特定において、最初のステップとなるのが課題の洗い出しである。

この際に重要なのが、広い視野を持って課題を洗い出すことだ。株主・経営者・従業員・顧客・取引先のほか、金融機関、行政機関、各種団体など、組織に関連するあらゆるステークホルダーを認識しなければならない。また、例えば原料の仕入れから顧客に届くまでなど、バリューチェーン全体を視野に入れて課題を検討する必要がある。

こうすることで、漏れなく、自社が関わり得る課題を抽出できるのだ。

②優先順位付け

課題を洗い出したあと、取り組むべき課題に優先順位を付ける。多くの企業は2軸でのマッピングを行っている。例えば「社会にとっての重要度」と「事業にとっての重要度」というように、社会と自社への影響の両方の軸から考えるのである。

優先順位を付ける際は、同業社や主な顧客の動向、アンケート調査の結果などをもとに検証する。また、ステークホルダーとの対話とコラボレーションは、マテリアリティの特定において鍵となる。ワークショップやアンケートなどの手法を活用して、ステークホルダーと直接的な意見交換を行うことも有効だろう。

③マテリアリティの特定

優先順位を定めた課題の中から、さらに対応の優先順位を付け、マテリアリティを特定する。このとき、改めて事業戦略との整合性を確認したり、市場の状況と照らし合わせたりして、自社のマテリアリティとして相応しいか否かを検討する。

また、SDGsウォッシュ(※2)にならないよう、自社の事業や理念と、特定されたマテリアリティが整合しているかを見直すことも大切だ。

※2 用語:SDGsに取り組んでいるように見せかけ、実態が伴わないことを表す用語。「グリーンウォッシュ(greenwash)」を由来とする

④事業戦略への組み込み

マテリアリティを特定したら、実際にその課題解決に向けて事業戦略へ取り込む。マテリアリティにどのように取り組んでいくのか、具体的な指標を立てる。抽象度の高い目標ではなく、実践可能な方針・対策を設定し、行動へ落とし込むことが重要である

⑤定期的な見直し

マテリアリティは一度決めたら終わり、ではない。社会や地球環境、また組織の状況は常に変化するため、定期的な見直しと更新が必要だ。

▼「バリューチェーン」について詳しく知る

企業の具体的な取り組み事例

日本国内でもすでにマテリアリティを特定し、課題解決に取り組んでいる企業がある。ここでは2社の事例を紹介する。

ソフトバンク

ソフトバンクでは、「すべてのモノ、情報、心がつながる世の中を」をコンセプトに、以下の6つの「マテリアリティ」を特定し、それぞれに対してKPIを設定している。各マテリアリティの代表的なKPIについては以下の表を参考にして欲しい。(※3)

| マテリアリティ | 目標KPI |

|---|---|

| DXによる社会・産業の構築 | ソリューション等売上:CAGR10% |

| 人・情報をつなぎ新しい感動を創出 | スマホ累計契約数:年100万件水準の純増 PayPay登録ユーザー数:7,000万人 |

| オープンイノベーションによる新規ビジネスの創出 | 3,900億パラメーターの国産LLM(Large Language Models)を構築(2024年度) |

| テクノロジーのチカラで地球環境へ貢献 | ネットゼロ(スコープ1、2、3)達成(2050年度) カーボンニュートラル(スコープ1、2)達成(2030年度)(自社使用電力に占める、実質再生可能エネルギー比率:2030年度までに100%) |

| 質の高い社会インフラの構築 | 5G展開計画 5G SA(スタンドアローン)エリア拡大:全都道府県主要部スマホSA化(2026年度) |

| レジリエントな経営基盤の発展 | 女性管理職比率:15%以上(2030年度)、20%以上(2035年度) |

また、これらのKPIに対する実績も、毎年のサステナビリティレポートにおいて発表している。

※3 参照・引用:ソフトバンク「マテリアリティ(重要課題)」https://www.softbank.jp/corp/sustainability/materiality/

味の素グループ

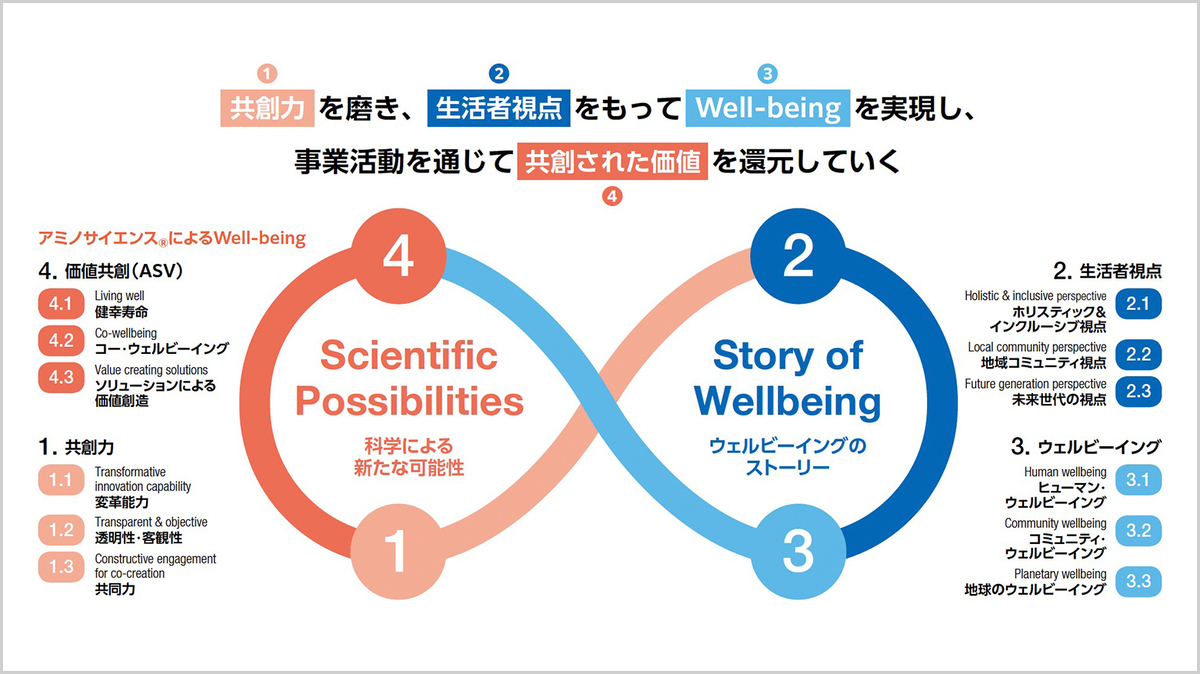

味の素グループは2015年からマテリアリティへの取り組みを行っている。その後、2023年に大きく改訂を行い「“AminoScience for Well-being” アミノサイエンス®によるWell-being」という概念に集約している。(※4)

この中で、下記の図のような4つのドメイン、12の要件、28の期待という体系的な整理を行い、マテリアリティに取り組んでいる。

https://story.ajinomoto.co.jp/report/084.html

※4 参照・引用:味の素株式会社「マテリアリティってなに?いまさら聞けないサステナビリティ関連用語を学ぼう②」

https://story.ajinomoto.co.jp/report/084.html

マテリアリティに関する重要な概念

マテリアリティへの注目に伴って、使用される場面が増えている言葉もある。ここではマテリアリティの関連用語を2つ紹介したい。

ダブルマテリアリティ

ダブルマテリアリティとは、企業、環境・社会が互いに影響し合っていることに配慮しながらマテリアリティを決定する考え方である。これまでは環境や社会からの財務的な影響を重視する考え方(シングルマテリアリティ)が主流であったが、より良い社会の実現のために投資したいと考える投資家が増えてきたことで、ダブルマテリアリティが急速に広まっている。本記事で紹介したマテリアリティの考え方も、ダブルマテリアリティに該当するものである。

ダイナミックマテリアリティ

ダイナミックマテリアリティは、時代の変化とともにマテリアリティの内容は変化するものだという考え方を指す。例えば、新型コロナウイルスの蔓延など、社会の状況はいつどのように変わるかわからない。ダイナミックマテリアリティでは、その時々の状況に合わせて重要課題を見直すのがよいとされている。

おわりに

マテリアリティは、企業が優先して取り組む重要課題を意味し、企業活動をしながら、環境や社会にも配慮するために何を重視しているのかを、ステークホルダーに明確に示す役割がある。

企業の価値は、現代においては売上や利益だけでは測れない時代となっている。マテリアリティを特定する際は、課題のリストアップから始まり、優先順位付け、特定、事業戦略への組み込み、定期的な見直しという5つのステップを踏むことが重要である。

大事なのはマテリアリティを特定することではなく、それに基づく具体的な行動である。経済活動と環境・社会への配慮の二つを実施し、その活動内容を世界へ公表することが企業には求められている。自社の持っている資産に注目し、何かひとつでも貢献できることを決めて、まずは行動を起こすことが重要だと言えるだろう。

文・編集:あしたメディア編集部