ホワイトカラーは、スーツや白いワイシャツを身にまとい、オフィスワークを主体とする頭脳労働の担い手として認識されてきた。近年、IT技術の進歩や働き方改革の影響により、従来のブルーカラーとの区分が曖昧になる一方で、ホワイトカラー独自の労働問題が深刻化している。労働市場の動向や健康リスク、さらには新しい職種分類の出現がその事情を物語る。

本記事では、ホワイトカラーの基本的な定義から仕事内容、ブルーカラーとの違い、賃金動向、働き方の変化、そして制度的対応であるホワイトカラーエグゼンプションまでを幅広く紹介する。

ホワイトカラーの定義と特徴

ホワイトカラーは、企業や組織内で事務、企画、管理、研究、専門サービスなどの業務を担う労働者の総称である。デスクワーク中心の働き方が多く、仕事の成果は身体的負荷よりも精神的・知的な活動に依存する点が大きい。

主な仕事内容としては、会議での方針決定、書類の作成、システム設計、コンサルティングなどが挙げられる。これらは対人コミュニケーション能力を重視する一方、企画力や分析力といった知的スキルも不可欠と言える。

ブルーカラーとの対比

ブルーカラーは製造業や建設業など、現場や工場で活動する肉体労働を担う労働者を指す。作業服を着ているイメージが一般的であるのに対し、ホワイトカラーはスーツあるいはオフィスカジュアルを着用する例が多い。

ブルーカラーでは生産ライン上での作業や設備の操作が主となり、明確な成果物が物理的に示される。一方、ホワイトカラーは成果が定量化しづらく、評価基準の設計が難しい傾向がある。

知的労働の多彩さ

ホワイトカラーは基本的にいわゆる「頭脳労働」に従事するが、その領域は多岐にわたる。研究開発やデザイン、経営企画、顧客折衝、金融商品開発、ITシステム運用など、知識やノウハウが価値の源泉となる場面が多い。

複雑化する社会の中で、高度な専門知識や状況判断力が求められ、技術革新のスピードに対応できる能力が重要視されている。

職場環境と労働時間

ホワイトカラーはオフィス内のデスクワークが主体である場合が多く、空調やセキュリティなどのインフラが整った空間で働く。労働時間はフレックス制度やテレワークなどの取り組みが進む一方、長時間労働やサービス残業の温床となりやすい面も否めない。特に締切やプロジェクト単位で仕事が進む業務形態では、集中的な残業が発生しやすい構造がある。

ホワイトカラーの労働市場

ホワイトカラーの労働市場では、企業規模や業種によって初任給や平均賃金が大きく異なる。大企業と中小企業、さらには産業分野ごとのデータを踏まえることで、現代のホワイトカラーが置かれている経済環境を俯瞰できる。

給与構造と初任給

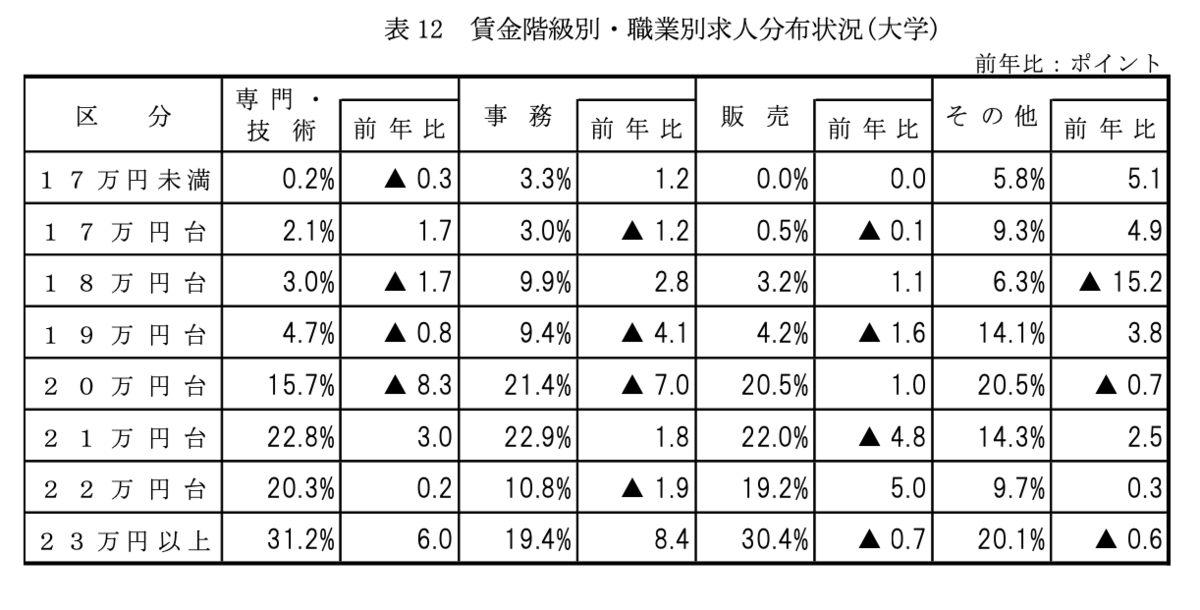

2023年に発表された初任給調査(※1)では、大卒者の初任給は、専門・技術職は23万円以上が31.2%、次に21万円代が22.8%となった。事務職では21万円台が 22.9%となった。そして、販売職では23万円以上が30.4%、次に21万円台が22.0%となった。

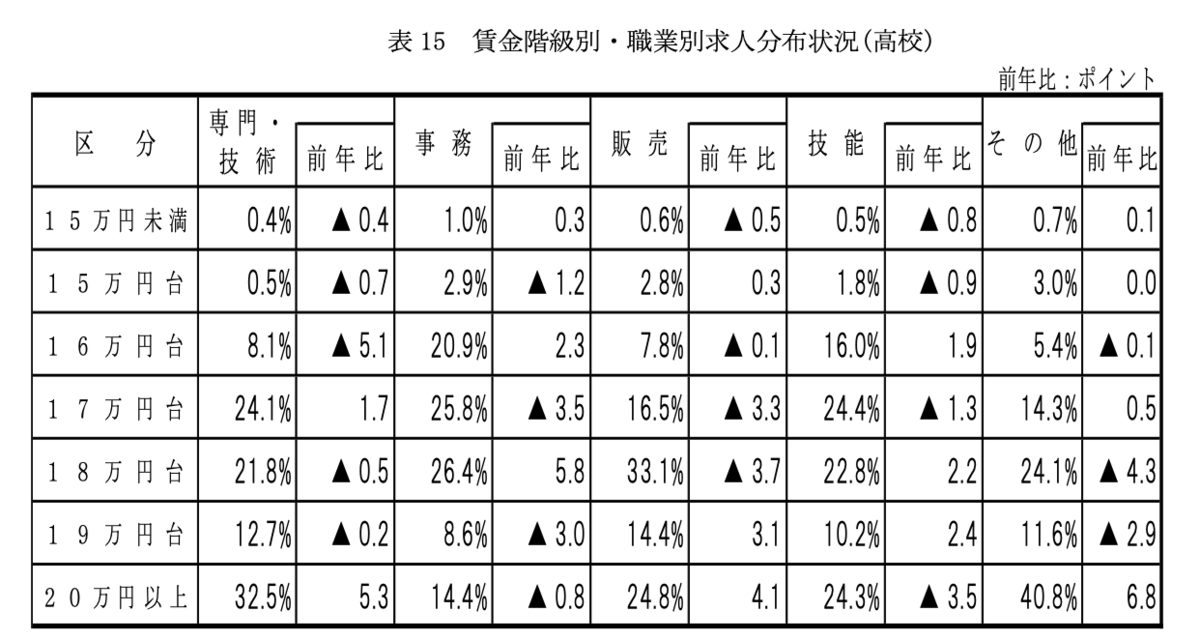

高卒者の場合は、専門・技術職では初任給20万円以上が32.5%、次に17万円台が24.1%となった。事務職では18万円台が26.4%、販売職では18万円台が33.1%、 技能職では17万円台が24.4%となった。(※1)

このように、初任給においては特に、ブルーカラー(生産技術担当など)のほうがホワイトカラー(事務職)を上回る傾向が指摘される場合もある。

産業別平均賃金の動向

職業だけではなく、産業による差も重要なポイントだ。

2020年の産業別平均賃金では、男性の最高が金融業・保険業(479,200円)、女性の最高が情報通信業(315,500円)と報告されている。(※2)

ホワイトカラーの主要な就業先としては金融、情報関連が比較的高水準であることがうかがえる。一方、事務職は全産業に分布しているため、平均賃金だけでは実態を一概に判断しがたい点に留意が必要である。

スキル需要と人材不足

ホワイトカラーのなかでもITエンジニアやデータサイエンティストなど、高度なデジタルスキルを持つ人材への需要は年々増加している。AIやIoTが急速に普及する背景から、知識集約型の職業に就く人材不足が深刻化しつつある。結果として企業は人材確保のために報酬を引き上げる動きも見られ、その恩恵を受ける層とそうでない層との格差が広がる可能性がある。

中小企業の課題

中小企業では給与水準の問題だけでなく、人材育成や福利厚生の充実性でも大企業と格差が生じやすい。新卒採用の場面では、大企業に比べて認知度やブランド力で劣ることが多く、優秀な人材の確保に苦戦する例が多々見受けられる。ホワイトカラー職でも早期離職が多いという事実は、中小企業ならではの課題であり、人事制度の見直しが必要といえる。

働き方改革の影響

近年の働き方改革では、残業時間の上限規制やテレワークの導入支援など、企業の労務管理を大きく変える取り組みが進む。特にオフィスワークが主体のホワイトカラーは、その恩恵を受けやすい半面、リモートワークによるコミュニケーション課題や成果の見える化が難しいなどの新たな課題も浮上している。これらを適切にマネジメントできる人材が求められている。

※1 出典:東京労働局「学卒者の初任賃金 令和5年3月新規学校卒業者の 求人初任給調査結果」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001404835.pdf

※2 出典:厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2020/dl/05.pdf

ホワイトカラーにおける健康・労働問題

デスクワーク中心のホワイトカラーは、身体的負荷が少ないというイメージがあるが、実際には精神的ストレスや長時間労働によって深刻な健康被害が生じるケースが少なくない。とりわけ現代の知的生産活動では、情報過多やスピード重視が原因となる疲弊が拡大している。

メンタルヘルスの現状

厚生労働省が行った調査では、仕事関連のストレスを抱える人の割合は令和5年で82.7%にのぼるとされている。(※3)その内容としては、「仕事の失敗、責任の発生等」が39.7%、「仕事の量」が39.4%、対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」が29.6%だ。

これらは、ホワイトカラー、ブルーカラー関わらず、発生する可能性がある。

過重労働と労働環境

ホワイトカラーには「裁量労働制」や「専門業務型」の働き方が広く浸透しており、成果が上がるまで長時間労働を厭わない文化が存在する。その結果、心身の休息が不十分となり、過労死ラインを超える働き方を強いられるケースも報じられている。労働時間管理は、オフィスワーカーにとっても喫緊の課題といえる。

例えば、IT業界のホワイトカラーには、「きつい・帰れない・給料が安い」あるいは「きつい・厳しい・帰れない」などの新3Kという言葉が象徴的に示されるように、慢性的な残業や低賃金などの課題が指摘される。技術革新が早い分、学習負荷や現場での即戦力が求められるプレッシャーが大きい点も見逃せない。

※3 出典:厚生労働省「令和6年版過労死等防止対策白書」

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001314682.pdf

ホワイトカラーの歴史と現代の分類

ホワイトカラーの概念は20世紀半ばの高度産業化の時期に広がり、情報化社会の進展とともにさらに多彩な意味合いを持つようになった。職種境界が曖昧化するなかで、新たに生まれた複数の「カラー」呼称が近年の労働市場を象徴している。

歴史的変遷

ホワイトカラーが注目され始めたのは、アメリカの高度産業化が進んだ20世紀半ばとされる。工場労働者であるブルーカラーが生み出すモノを管理・運営し、新しい商品や仕組みを企画開発する頭脳労働が重要視された時代背景があった。1970年代以降はコンピューターの導入が進み、事務職の効率化やオートメーション化が加速。デジタル技術の発展に伴い、ホワイトカラーの役割も変貌を遂げている。

新たな職種の多様化

近年では「グレーカラー」「ゴールドカラー」「メタルカラー」「シルバーカラー」「グリーンカラー」など、多種多様な職種呼称が登場している。たとえばグレーカラーはIT技術職を指す場合があり、ゴールドカラーは組織に依存せず専門性を武器に働くフリーランスやコンサルタントを指す。これらのカラー区分は、従来のホワイトカラーとブルーカラーという二分法では捉えきれない新しい労働実態を示している。

IT革命による変化

IT革命により、事務処理や経理業務などの一部はシステム化される一方で、新たなIT専門職が増加した。プログラマーやシステムエンジニアなどは、従来は「ホワイトカラー」の枠組みに含まれていたが、時代が進むにつれて独立色が強まり「グレーカラー」と呼ばれるようにもなっている。テクノロジーの浸透は職務内容の境界を再定義し、各人の専門性が際立つ結果を招いたともいえる。

高齢化とシルバーカラー

高齢社会を迎えるなか、シルバーカラーとして高齢者関連の仕事や、定年後も知識と経験を生かして働く層が増加している。ホワイトカラーの長年のキャリアを活かして、高齢者福祉の領域でコンサルティングを行ったり、シニア向けサービスを創出したりする例もある。生涯現役が推奨される風潮と相まって、働き続ける高齢者が経済成長を下支えしているという指摘もある。

環境意識とグリーンカラー

SDGsや脱炭素社会への転換が叫ばれるなか、環境関連の仕事に従事する人をグリーンカラーと呼ぶ動きもある。再生可能エネルギーの研究や、環境マネジメントシステムの構築、エコ商品開発などを手掛ける人材が該当する。従来のホワイトカラーが環境ビジネスにシフトしたケースも多く、社会的課題をビジネスチャンスと捉える企業が増えていることが背景にある。

制度的対応とホワイトカラーエグゼンプション

ホワイトカラーには裁量労働制などさまざまな評価制度が導入されてきたが、近年議論を呼んでいるのがホワイトカラーエグゼンプションである。これは成果主義の徹底を掲げ、特定の年収以上を対象に時間外労働規制を大きく緩和しようという取り組みである。

成果ベースで評価するしくみ

ホワイトカラーエグゼンプションは、長時間オフィスにいるかどうかではなく、仕事の成果をもとに評価しようという考え方に立脚している。日本では従来、時間あたりの給与を想定した労働基準法が適用されてきたが、知的労働にはそぐわない側面があると指摘され、議論が続けられてきた。あくまで生産性の高い働き方を促すことが狙いとされる。

適用範囲の課題

対象者の年収基準や適用業務の範囲をどのように設定するかが議論の焦点となっている。想定されるポジションは一部の高度専門職に限られるが、実務上は資格や職位ではなく実際の業務内容で判断が必要だという意見もある。加えて適用を拡大すると、長時間労働が合法化されるのではないかという懸念の声もある。

国際比較の視点

欧米では成果主義が広く導入されている国が多いため、日本のホワイトカラーエグゼンプションは世界の趨勢に追随する動きと見る向きもある。一方で日本には企業文化として根強い「会社への滞在時間=評価」という考え方が残りがちであり、欧米的な成果主義に単純に合わせられるかは未知数である。企業風土の改革がセットで求められる点が大きなハードルとなる。

今後の労使関係への影響

ホワイトカラーエグゼンプションの導入が進むと、労使関係はこれまで以上に交渉や合意形成を必要とするだろう。経営側は高付加価値を生み出せる人材の確保と生産性向上を期待し、労働者側は長時間労働への歯止めや十分な休息日の確保を求める構図になる。成果主義だけでは測りきれない要素が多いため、導入によるメリットとデメリットを両面から検証する姿勢が不可欠である。

まとめ

ホワイトカラーは企画や管理、研究などの知的労働を担い、ブルーカラーとは異なる働き方の象徴となってきた。しかし、実態は業種や企業規模によって大きく異なり、賃金格差や長時間労働、メンタルヘルスの問題など、構造的な課題を抱えている。

さらにITの進歩によって生まれたグレーカラーやゴールドカラーなどの新しい職種概念は、単に「ホワイトカラー対ブルーカラー」という二分法では労働のすべてを捉えきれないことを示唆している。

自身の働き方やキャリアを見直すうえでも、これらの情報を踏まえて労働条件やキャリア形成の戦略を再考することが重要といえるだろう。

文・編集:あしたメディア編集部

最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。

こちらもぜひチェックしてください!