芸人・川西賢志郎さんの「いま知りたい!」に迫る、連載「川西賢志郎が知りたい!」。お笑いの世界で長く活躍してきた川西さんが、改めて“お笑い以外の世界”を覗いたとき、そこにはどんな気づきや発見があるのだろうか?あしたメディアでは、そんな川西さんの探検にご一緒させていただくことに。川西さんと、各回のテーマに造詣の深い方との対談形式でお届けする。

連載の最初となる今回、川西さんがテーマとして選んでくれたのは、私たち「あしたメディア」。川西さんとあしたメディアの関係は、たまたま編集部員が令和6年能登半島地震のボランティアで川西さんと一緒になったことで実施した、2024年のインタビューから始まった。「取材を受けて存在は知っているものの、改めてどんな媒体なの?編集部員はどんな人たちなの?」など、川西さんの目線からあしたメディアを深掘りしてもらった。

▼2024年に川西さんを取材した記事はこちら

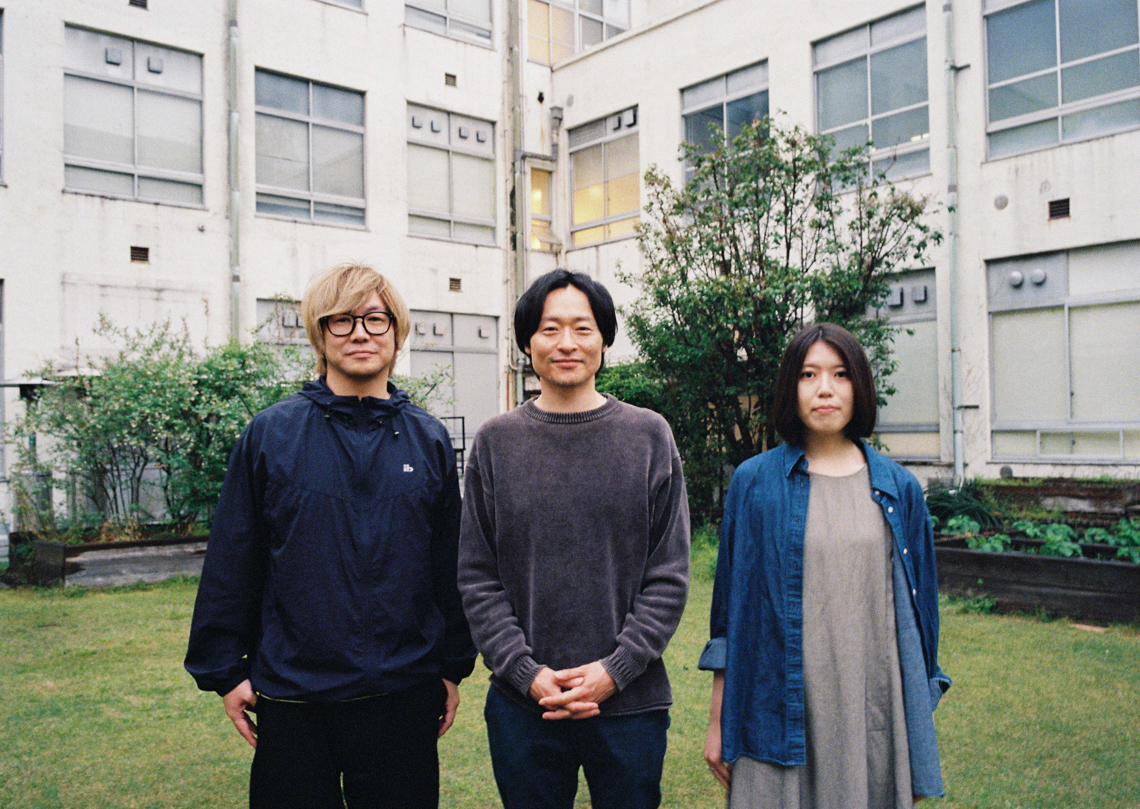

今回の対談相手

(写真左)中井圭:映画解説者。「あしたメディア by BIGLOBE」の発案・企画統括として、発足当初から携わる。

(写真右)白鳥菜都:あしたメディア編集部・ディレクター。あしたメディア発足当時から、企画・執筆に加えて全体のディレクションや進行管理を担当。自身はフリーランスでライター・エディターを務め、様々な媒体・幅広いテーマで執筆するなど活躍中。

(写真なし)前田昌輝:あしたメディア編集部員。2024年よりあしたメディア編集部に参加し、記事の企画・執筆・編集を担当。2024年には川西賢志郎さんのインタビューを実施し、今回の連載に至る。

BIGLOBEブランドの若年層へのPRとして、「あしたメディア」がスタート

川西:今日はよろしくお願いします!あしたメディアで連載を始めるにあたり、まずぼく自身が「あしたメディアってどんなメディアなの?」ということを改めて知りたいと思い、初回のテーマにしました。

まずあしたメディアはどんなふうに始まったメディアなのか、教えてもらえますか?

中井:あしたメディアは、2021年7月に、インターネット接続サービスを主要事業として展開するビッグローブ株式会社(以下、BIGLOBE)のオウンドメディアとしてスタートしました。

BIGLOBEは、元々NEC(日本電気株式会社)のなかにあった部門が独立してできた会社です。そのため、昔はNECが提供していたパソコンを買うと、BIGLOBEを契約しやすい流れができていました。当時、NECのパソコンは非常に人気があったこともあって、BIGLOBEは40代以上の方々には認知度が高いんです。

しかし、その後、BIGLOBEがNECから独立し、様々な会社がインターネット接続サービスを提供するなかで、BIGLOBEに対する若年層の認知度も低下しています。インターネット接続サービスはコモディティ化が進んだ結果、お客さまがどの事業者と契約するかを決める際に「その会社を知っている」「そのブランドが好き」ということが、重要になってきました。その傾向は、若年層でも同様です。

そこで、BIGLOBEに若年層とのタッチポイントを作るために、ぼくが立ち上げと企画を任され、2021年7月に10代後半から30代に向けたオウンドメディアとして「あしたメディア」をスタートしました。

川西:なるほど。BIGLOBEブランドを若年層にも伝えていくためのアプローチ、ということですね。

中井:そうです。ちなみに、若年層の多くは社会課題に注目していますが、BIGLOBEは主要事業であるインターネット接続サービスを長年に渡り安定供給することで、社会に寄与する事業を展開してきました。

また、「温泉大賞」といった温泉地や温泉宿を支援する地域活性化企画を開催するなど、幅広く社会貢献を意識している会社でもあります。こういった、地味だけど大切な社会貢献への取り組みが若年層に適切に伝わっていないのは、そもそも若年層との接点に欠けていることも要因です。だから、まずは若年層とコミュニケーションを取ることができる、BIGLOBEの出島を設計することが重要だと考えています。

「興味のあることにしか関心を持たない社会」、本当にそれでいいのだろうか?

中井:ここまでの話は、BIGLOBEという企業としての思いで、必要なことだと思っています。一方で、あしたメディアにはぼく個人としての考えもあります。

ぼくは映画解説者の活動の1つとして、以前、中目黒で無料の映画上映イベントをやっていました。いろんな人が映画を好きになるきっかけを作りたいという思いで、あえて無料で実施していたんです。でも、回を重ねるごとに、来てくださる方が徐々に固定化しているかもしれないと思うようになりました。さらに、作品にまつわるゲストをお迎えしたら、そのゲストのファンの方だけで会場は溢れかえりました。その結果、徐々に「人は自分の関心のあることにしか、興味を持たないのでは?」と考えるようになりました。そんな状況を変えられないだろうか、という気持ちを抱くようになったんですよね。

川西:もっといろんな人に映画を知ってほしい、という主催者側の意図とは違った実態があったんですね。

中井:そうです。「関心があることにしか興味を持たない人が増える社会」は、ぼくのイメージではあまり良い社会ではないのではないかと思っています。しかし、自分にとっての直接的なメリットの有無で物事を判断する考え方が、いままで以上に世の中の主流になってきていると感じました。

その問題意識から、様々なスキルを持った友人たちの協力を得て、10代〜20代の若者たちを対象とした「偶然の学校」という、当日まで何をやるかわからないワークショップ形式の無料の学校を企画運営して、未来を担う若者たちの後押しをするなど、これまでも少しずつですが動いてきました。それと同じように、このあしたメディアも、間接的に社会を良くする役割を果たせるのではないかと考えています。

もちろん、世の中、自己中心的な考えを持った人ばかりではありません。他者のことを思いやったり、誰もが生きやすい社会を目指して動いたりしている人たちもいます。そういう、社会を良くしていこうと頑張っている人たちを積極的にメディアとして取り上げることで、利己的で個人主義がどんどん進むいまの社会に生きづらさを感じている人たちにとって、何かしらの希望になれると良いなと。また、利他的な考えを持つ若者が少しでも増えることでバランスが保たれて、社会がもう少し良い方向へ進むのではないかと思っています。

川西:中井さんが抱いていた社会への危機感のようなところが、あしたメディアにもつながったんですね。

主に20〜30代で編集部を構成。社会課題への「できること」の1つとして、あしたメディアがある

川西:あしたメディア編集部には、どんな人がいるんですか?

中井:対象となる読者層が10代後半から30代なので、編集部員もその年代で構成しています。ぼくはいま40代後半ですが、やっぱりその世代が抱く社会に対する感覚は、当事者じゃないと分からないんじゃないかと思うんですよね。

川西:白鳥さんはどうして参加したんですか?

白鳥:私はいま26歳なのですが、学生のときからライターをやっていました。学生の頃に参加したワークショップで中井さんと知り合って、そのときにもライターをしているのは伝えていたので、あしたメディアが立ち上がったタイミングでお声かけいただきました。

川西:学生の頃からやっていたんですね。当時から社会課題に関心があったということですか?

白鳥:学生の頃は、世の中で起きる事件やニュースを見て、ひたすら怒ってましたね。本当に世の中嫌だな、なんかもう生きるのも嫌だな…って、捻くれまくってたと思います。

川西:関心の深さゆえにですね。でもすごいですよ、僕は20代前半のときなんてパチンコしかしてなかったですから(笑)。

白鳥:そんな状況だったんですけど、中井さんと知り合ったワークショップで、働きながら楽しく年を重ねている大人にたくさん出会えて。「社会に出ても楽しい大人になれるんだ!」と、ちょっと明るくなりました。

川西:なるほど、ちょっと救われた感覚があったんかな。

白鳥:そうですね。いまも社会で起きてることを見て「嫌だな」と思うことはあるけど、「どうにもならないことはある。けど、やれることもある」と思えるようになりました。

川西:あしたメディアも、白鳥さんにとっての「やれること」の1つという感じなんやね。いまはフリーランスでライターをしているとのことですが、関心があるテーマはありますか?

白鳥:いまはすごく雑食になっていて、山登りやおいしいご飯のことも書きます。ただ、学生の頃からずっと関心があるのは、女性の生きづらさの話や、人種差別の話です。あしたメディアが始まってすぐの2021年頃は、別の媒体でミックスの方や海外ルーツの方の取材をしていました。

川西:ぼくも1つ、白鳥さんがミックスの方に取材した記事を読みました。外見でミックスだと判断されて、初対面の人に毎回「出身は?」と聞かれるのが嫌だ、とお話しされていましたよね。あの記事を読んで、「初対面で見た目の情報しかないときには、ぼくも同じことを言ってしまっているんじゃないかな…」と、色々考えましたね。

白鳥:ありがとうございます。あの取材は、インタビューをした方が「話を聞いてもらえてよかった」と言ってくれたのですが、誰かを取材するというのは、テーマによっては相手に辛いことを思い出させることになるので、話を聞くことの暴力性はすごく感じています。

川西:難しいですよね。でも、あの記事を読んでぼくは、自分の行いを振り返る機会を持てました。記事を通じて問題提起することは、やっぱり大きな価値があると思います。

川西さんとのご縁ができた、能登ボランティアの取材の裏側

川西:前田くんは、以前ぼくに能登のボランティアの件でインタビューをしてくれたよね。今度は前田くんに聞いてみたい。どうしてあしたメディアに参加を?

前田:私はいま25歳ですが、数年前までは正直、社会のことにあまり関心がなかったんです。それこそ関心のあることだけチェックしていたというか。

それが、東京で働くなかで出会った同世代と話すなかで、自分の知らない間に社会ではこんなことが起きていた、政治っていまこんな状態なんだ、と少しずつ知って、「あ、これやばいな」と思うようになりました。そこから自分なりに色々と調べて、こんなやり方をしたらもう少しいまの状況がよくなるかもしれないな…と考え始めて。そのタイミングで、あしたメディアに参加する機会をいただいたので、記事を通して社会のことを発信したいと思い、参加を決めました。

川西:ちなみに、前回ぼくのことをインタビューしてくれたときは、どんな経緯で取材が決まったんですか?正直、能登にボランティアに行ったときは「芸人の川西だ」とバレないようにしたいと思っていたから、依頼が来たときはすごく驚いたよ(笑)。

前田:私がたまたま、能登半島地震のボランティアで川西さんと同じチームにいたんですよね(笑)。ボランティアをしながら、「あれ、声聞いたことあるな…」と思って名札を見たら、川西さんのお名前があったんです。

川西:俺さ、絶対にバレたくなくて、あえてカタカナで稲妻みたいに「カワニシ」って雑に書いたんよ。あれは「こいつは川西じゃないか…?」と思って読まないと読めないカワニシだったと思う(笑)。「たぶん川西さんだから、取材させてください」ってあしたメディア内で提案してくれたの?

前田:そうですね。震災から時間が経っていたので、風化しないように能登のことを伝えたいと思っていたんです。そこで、ぜひ川西さんに話を聞きたいと企画会議に出しました。会議では、「おそらく川西賢志郎さんだと思われる方とボランティアで同じ班になって…」と話しました(笑)。そして中井さんや白鳥さんからOKをもらって、吉本の問い合わせフォームからメールを出したら、本当に返ってきて…。

川西:すごいな(笑)。でもそんなふうに、編集部のメンバーは、それぞれ社会に対して「いまこれを伝えたい」と思うテーマを企画にしているんですね。いま前田くんが関心を持っているテーマは、何かありますか?

前田:1つは地方と都市のギャップです。いま私が東京で生活するなかでは、周りの人たちと社会課題について話すことがあるけど、地元に帰ったら全く違うコミュニティが広がっていて、話題も全然違います。自分がいまいるコミュニティと、その外とで大きな乖離があるんじゃないか、そんななかでも地域とか思想とか、いろんな違いをどう認識しながら社会として進んでいくと良いんだろう?と考えています。

もう1つは子育てです。自分がいざ子育てについて想像すると、いろんな面で「無理だな」と思うことが多いんです。お金とか、仕事はどうするかとか、パートナーの健康状態はどうだろうとか…。「子育ては大変」ということを理解した上で、もっと政治などの仕組みで変えられることがあるんじゃないかと、いまはそこにも関心があります。

川西:確かに、いろんな難しさや矛盾があるよね。国としても少子化をなんとかしなきゃいけない!と言いつつ、保育園が足りていないという話もあるしね。

ぼく、この間石垣島に行ったんです。そしたら、地元の商店で売ってるカップ麺が東京より100円くらい高くて。なんでだろう?と思ったら、輸送費がかかっちゃうからその分高くなるんだそう。これもすごい矛盾だなと思いました。沖縄のほうが平均給与は低いのに、生活に密接に関わる食料品などが東京よりも高い。こういう矛盾は、もっと国の政策とか仕組みで変えられるかもしれないですよね。

▼編集部の前田が、川西さんに能登のボランティアについて取材した記事はこちら

「インターネット離れの勧め」も、インターネットだからこそ発信できる

川西:白鳥さんは、いまとくに関心があるテーマはありますか?

白鳥:私はどちらかというと、インターネットから離れる方向にいるかもしれません。

最近は、ネット上の情報や数字ばかりで何かを判断することにちょっと抵抗感があるんです。今日みたいに人と直接話すとか、1人で山を登るとか、土をいじるとか…そういう“生の体験”の方が得るものがある気がしていて。個人の関心としては、そちらに向きはじめています。それをウェブメディアに書いて発信するというのも、捻くれたやり方だなと思うんですけど…(笑)。

川西:面白いですね。でも、そういう考えもあるということを発信できるのは、インターネットだからこそですよね。

中井:そうなんですよね。インターネットから離脱することを発信したとしても、それを読んでほしい人たちは、やっぱりインターネットにいるんですよね。インターネットから離れて、もっと原点回帰したら良いんじゃないか?というメッセージも、インターネットを通じてしか届かないと思う。

川西:あしたメディアを運営するBIGLOBEは、インターネットの会社だからこそ、インターネットでできることも、インターネットではどうしても飛び越えられないことも、しっかり色分けした上でインターネットの重要性が語れるように感じますね。

常に矛盾と葛藤のなかにいるメディアでありたい

川西:これまで約4年、あしたメディアを運営して見えてきた課題や、これからの展望はありますか?

中井:まず、若年層に届ける力をつけるためにも媒体をもっと成長させたいとは考えています。一方で、成長が目的になると数字だけを求める方向に行ってしまったり、人の目を引くテクニックに重点を置くようになってしまったりと、本来目指していた理念とは違う方向に行ってしまう危険性もあります。

多くの人に届けることはもちろん大切ですが、一方で数字とは関係なく、取り上げなきゃいけない大切なテーマもあると思うので、そのバランスは常に考え続けていますね。

川西:常に矛盾の中に置かれているような感じですね。

中井:そうですね。冒頭で「あしたメディアが誰かの希望になれば」とお話ししましたが、いまの社会で希望を求めている人って、きっといろんな矛盾の中に置かれていると思うんですよね。もっとみんなに優しい社会になってほしいけど、一方でいまの社会はどんどん自己責任論が強まっていて、自分もある程度適応していかないと生き残れない。そんな過酷な状況下でも勇気を持って「もっとみんなに優しい社会を目指しませんか?」と言うのは、大きな流れに逆らうわけで、ときには損もするでしょう。すごい葛藤のなかにいると思います。

あしたメディアもその葛藤に身を晒して「分かりやすさを安易に追い求めない」ということが大事なんじゃないかと思います。実際に、社会は決して分かりやすくないんです。それを分かりやすく単純化して見せようとする人がいるだけで。誰も正解が分からないなかでも試行錯誤し続ける姿勢を、あしたメディア自体が持っておかないといけないんじゃないかと思いますね。

川西:決めつけたり、言い切ったりすると分かりやすいですが、そこで思考が止まってしまいますもんね。悩みながら葛藤を抱えることは、人間単位の生き方にも当てはまるし、あしたメディアの立場で捉えたときにも、同じだということですね。

お二人は、今後どんなふうにあしたメディアと関わっていきたいですか?

白鳥:私も、誠実な記事が多いのがあしたメディアの魅力だと感じます。これからも真面目に、コツコツ記事を発信していけたら良いんじゃないかと思います。

前田:私も伝えたいことはブラさず、どんな方に取材をして、どんなふうに発信すると良いか工夫しながら記事を作っていきたいと思います。川西さんのボランティアの記事もそうですが、読んだ方のアクションにつながるきっかけを、記事を通じて作っていきたいです。

川西:いろんな葛藤を抱えながらも、これからも誠実に運営していく、あしたメディアの“この先”の姿が、ちょっと見えた気がします。ぼくも今後あしたメディアの記事を見て、極端な方向に走っていると感じたら「ちょっと味付け濃すぎない?」ってツッコみますね(笑)。

ボランティアでたまたまご一緒したことから、あしたメディアでこの連載を始められるのもご縁だなと思っています。引き続きよろしくお願いします!

川西賢志郎(かわにし・けんしろう)

1984年1月29日生まれ、大阪府東大阪市出身。2006年から2024年3月までお笑いコンビ「和牛」として活動し、「M-1グランプリ」にて2016年から2018年の3年連続で準優勝を獲得。コンビ解散後は芸人活動を続け、ライブやテレビ番組、ドラマなどに出演。

文:大沼芙実子

編集:前田昌輝

写真:服部芽生

最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。

こちらもぜひチェックしてください!