77回目を数えた2024年のカンヌ映画祭は、5月14日から25日にかけて開催された。例年通り、いそいそと出かけてきたので、その一端をレポートしてみたい。カンヌは巨大なイベントで、いち個人の力で全貌をレポートすることはほぼ不可能であるため、自分が見聞きできた範囲内での記述になることをお断りするとして、主に、国際政治の動きはカンヌにいかなる影響を与えたのかという点と、受賞作を始めとしたいくつかの作品について触れてみよう。

「政治化」は進行したか

ベルリン映画祭がいかに政治的に揺れたかは、本サイトのコラム「ベルリン映画祭2024報告」に書いた通りだが、要約すると、イスラエル政府によるガザの虐殺に抗議する映画人たちの声に対して、ベルリン映画祭は公に態度を表明しなかったものの、運営サイドでは意見が相違していたことが露呈し、映画祭の動揺が外部に伝わった、というものだ。さらには、クロージングセレモニーの場にて、受賞監督たちがガザを支持するコメントを次々と発したことにベルリン市長が憂慮を示し、政治的発言を抑えようとしていると報道されたことも、記した。

このベルリンの事態を経て、事ここに極まれりというか、映画祭の「政治化」が行き過ぎているのではないか、という意見も聞こえてくるようになった。映画が弱者の物語を語り、映画祭が表現の自由を標榜する限りは、映画祭の政治化は当然であると僕は考えるが、映画そのものが後景に退いてしまうとしたら、それも確かに本末転倒である気もする。ここは本当に難しいところだと思う。

このような展開と議論を踏まえて、2024年のカンヌはどう出るだろうかと、注目された。出品者に対して政治的発言を自粛するようにと映画祭からお達しが出たらしいという話も耳にしたが、僕はその出所を確認できていない。本当にそんなことがあったとしたら、もっと騒ぎになっていておかしくないとも思うので、噂に過ぎないかもしれない。また、ベルリンの際に話題となったイスラエルとハマスの戦争への映画祭の態度を巡った出品ボイコットの動きは、カンヌでは見られなかった。

実際にカンヌ開幕の前に話題に挙がっていたのは、次の3つの事柄だった。1つ目は、カンヌ映画祭のスタッフによるストライキの可能性について。2つ目は、#MeTooに関する新しい動きの可能性について。3つ目は、作品が出品されているイランのモハマド・ラスロフ監督の状況について、である。それぞれ簡単に振り返ってみたい。

ストライキの可能性

フランスという国を巡るクリシェのひとつに、「いつもストライキをしている」がある。交通機関のストライキによって旅行に支障を来した人も少なくないはずだが、市民が立ち上がって権利をひとつずつ勝ち取っていったフランスの歴史を考えると、こちらの些細な利便を邪魔されたくらいで文句を言ってはいけないような気にもなるのも確かだ。今回は、映画祭に従事するフランス人のスタッフたちが、契約条件の改善交渉にストライキも辞さない姿勢で臨んでいるという旨が報道された。

映画祭で長年働いた自分には痛いほど分かるのだけれど、ピーク時の労働時間は相当ヤバいことになる。徹夜に近いことも多い。業務委託の契約額は固定であり、惨めになるので時給換算は絶対にしない、というのがスタッフ間のおきまりのダークジョークだった。映画の撮影現場でも労働条件の改善が試みられているなか、映画祭現場も改善しなくてはいけないのは当然なのだが、まだ道半ば、といったところだろうか。

映画祭業務が過酷なのは世界共通であろうと思われるなか、カンヌ映画祭スタッフが声を挙げたという事実は個人的にとても興味をひかれることである。もっとも、フランス国内の法制に関わる交渉事である上に、カンヌ映画祭だけでなく、フランスの他の映画イベントも当事者になっている動きであり、他国にその果実が還元されるものでもないので、ここではこれ以上の詳述は避ける。ただ、映画祭も環境改善が必要だという動きがあるという事実だけを記しておきたい。

ちなみに、映画祭期間中にストライキは実施されず、少なくとも僕が過ごした範囲内では混乱なく運営されていた。もっとも、交渉が妥結した訳ではなく、労働者側の要求に対する回答の結論は持ち越しとなったらしい。ともかく、映画祭で働くスタッフに注目が集まることは滅多にないので、貴重な出来事として書き留めておく。

#MeTooに関する新しい動き

映画祭の開幕に合わせて、#MeTooに関連した新たな大物の告発がされるのではないか、という憶測が業界誌を駆け巡った。その大物が出品作品に関与している場合、映画祭は上映に関して何らかの判断を下さねばならないので、大きな事態になりうると予想された。

結論としては、カンヌ映画祭出品作品に関係した大物の告発は無かった。いくつかの名前が浮上しかけたが、大きな動きに発展することは無かった。それが良かったのかどうかは、立場によって意見が異なるところだけれど、ともかくカンヌとしては運営の混乱を避けることは出来たことになる。しかし、だからといってカンヌが本件を軽視しているわけではなく、別の形で意見表明の場を用意していた。

2024年の2月に、女優のジュディット・ゴドレーシュが著名な映画監督であるブノワ・ジャコとジャック・ドワイヨンから性的暴行を受けたと告発し、フランス映画界は改めて#MeTooの大きな波に飲み込まれた。そしてこの度、ゴドレーシュは性被害者たちの証言を集めた短編作品『Moi Aussi』(23、フランス語でMe Tooの意味)を監督し、完成させた。カンヌは「ある視点」部門のオープニングで『Moi Aussi』をプレミア上映し、ゴドレーシュに発言の場を用意した。仮に政治的な発言を抑えるようにとのお達しがあったことが事実だったとしても、こうやってカンヌは向き合う姿勢を見せ、見て見ぬふりはしなかった。

(とはいえ、映画祭閉幕後に、カンヌトップのティエリー・フレモー氏が「パワハラ/恐怖による職場運営」をしていると旧スタッフたちが声を上げている旨が記事になり、カンヌの「正しさ」もかなり問題含みなのだが)

モハマド・ラスロフ監督の運命

イランにおいて「反政府的」であるとの咎でブラックリスト入りしているモハマド・ラスロフ監督は、前作『There is no Evil』(20)がベルリン映画祭2020で作品賞を受賞している。イラン社会の矛盾を告発しながら抜群のストーリーテリングを誇る名匠である。ラスロフ監督の新作がカンヌのコンペ入りしたというニュースは、映画ファンを喜ばせた。同時に、心配もさせた。ラスロフ監督は、いまどこにいて、どういう状態なのだろうか?

その心配は最悪の形で当たってしまった。そもそもイラン政府当局は新作をカンヌから取り下げるようにと、製作サイドにプレッシャーをかけていたらしい。そして、映画祭本番が迫ってくるなか、ラスロフ監督の弁護士が、ソーシャル・メディアに投稿した。「ラスロフ監督に対し、司法当局は、鞭打ち、私財没収に加え、禁固刑8年の実刑を言い渡した」。

ショックを通り越し、戦慄させられる内容である。もともと出国は出来ないだろうと目されていたラスロフ監督のカンヌ来場は、いよいよ無いだろう。そして、誰もが絶望的になる中、5月13日に「ラスロフ監督は、苦難の道のりを経て、ヨーロッパのとある場所に身を隠している」との報道がなされた。よかった!生きている!なんと、イランを脱出したのか!?ではカンヌに来られる!?

新作の上映が超重要な場になるであろうと、誰もが確信したのだった。

ラフロス監督作品については後述することにしよう。

ショーン・ベイカー受賞の痛快さ

カンヌのコンペティション部門のパルムドール(最高賞)は、ショーン・ベイカー監督『Anora』に与えられた。こんなに嬉しいことはない。というのも、誰も言ってくれないから自分で言うけれど、ショーン・ベイカーを始めて日本で紹介したのは、たぶん僕なのだ。『タンジェリン』(15)の面白さに一目ぼれし、その年の東京国際映画祭で上映したのが、おそらく日本での初ショーン・ベイカーではないかと思っているのだけど、違ってたらご指摘いただきたい!

そんな(間違っているかもしれない)自慢はともかく、社会のアウトサイダーとして生きる者たちのリアルな姿を、スピーディーで破天荒な展開の中で描いて爆笑を誘うという、ベイカー監督の人物描写の暖かさと演出力の確かさが最高のレベルで達成されている作品が、『Anora』だ。

あらすじは、こんな感じ。

お酒とストリップを提供する店で働くアニは、個人指名を受けたロシア青年の客と意気投合する。青年の家に行くことを承知したアニは、超豪邸に驚く。青年は大富豪の息子だった。2人の仲は瞬間的に燃え上がり、勢いに乗ってベガスで結婚してしまう。しかし、青年の親が黙っていなかった…。

ベイカー作品は、展開が速い。アニとロシア青年が盛り上がる様子を一気呵成に見せていく序盤の鮮やかさは、見事のひとことだ。もちろん上記のあらすじは映画の導入に過ぎず、ここから全く意外な展開を見せる。まさに、ジェットコースター。

過去作でもセックスワーカーやポルノ俳優を主人公に設定してきたベイカーは、彼らの職業をジャッジすることをしない。その職業がもたらす「おかしみ」や「哀しみ」を笑いとばすことはあるけれど、軽蔑したり、社会問題的に扱ったりすることは、絶対にしない。職業に貴賎は無く、溢れんばかりの愛情をキャラクターに注ぐのが、ベイカー作品の特徴だ。今作の主人公のアニは、セックスワーカーであり、男性の欲望を受け入れているが、悲壮感や暗さは無く、自分で選択した人生を力強く生きている。いまの輝きを捉えることが、ベイカーの持ち味だ。

おそらく、その生のエネルギーが、カンヌを制したのだという気がする。映画祭の「政治化」の反動のような作品であると見ることも出来る。確かに「セックスワーカー」や「ロシア」という社会派映画に転じそうな要素はあるのだけれど(そしてベイカーがそれを意識していないはずはない)、そこを『Anora』は超えていこうとする。序盤に多く見られるあっけらかんとしたセックスシーンの数々からは、若者の欲望を描きつつも、観客に欲を誘導する目線になっていない。セックスは青春を謳歌するために存在し、映画の序盤を牽引していく。

生の祝福と、爆笑と、パワーが、映画に楽しみを取り戻させた。そんな気がしている。

フレンチ・フィーメル・ホラーの凄さ

僕は事前の受賞予想として、パルムドールには『The Substance』を推してみた。フランスのコラリー・ファルジャ監督の長編2本目であり、その壮絶に血まみれなグロテスク世界の完成度に舌を巻いたのだ。

主演はデミ・ムーア。80年代から90年代にかけて大いなる人気を誇った大スターである。そのデミ・ムーアが、若くして大成功したものの、年齢とともに仕事が減り、今はテレビのワークアウトの番組にしがみついている女優/モデルに扮している。残酷な役だ。その主人公に、若返りの薬がオファーされる。果たして、彼女はその禁断の薬に手を出すだろうか…、という物語。

まあ、手を出すのだけど、書けるのはここまで。凄まじい展開が待っている。演技、ビジュアル、メイク、VFX、小道具、スケール感、全てが圧倒的。

テーマは、やはり「ルッキズム」なのだろう。あるいは、「ボムシェル」信仰と資本主義の絶望的な関係だろうか。「美しい」とされることに伴う力が圧倒的に大きい反面、その持続可能時間がとても短いが故に、人は狂う。消費社会における「美しさ」をこれでもかと見せつつ、その反動から来る苦しみを極端までに突き詰めた描写で溢れさせるのが、『The Substance』という作品だ。僕は本作に『バービー』(23)とのつながりを感じ、今年の審査員長がグレタ・ガーウィグだったこともあり、パルムドールに予想したのだった。

結果は、「脚本賞」。ただし、カンヌの「脚本賞」は、特別な賞であるとも思っていて、今までもパルムドール予想作品が脚本賞となった例がいくつもある。つまり高い評価は受けた。しかし、2021年に『チタン』(ジュリア・デュクルノー監督)が奇想天外なホラー的内容でパルムドールを受賞しており、そのパターンに似過ぎているということもあったかもしれない、というのは後からの反省。

『The Substance』は、カンヌ系のアート映画好きから、ジャンル映画好きまで幅広い映画ファン層に訴える作品であるはずなので、日本の公開が楽しみ。デミ・ムーアはアカデミー賞を狙えるかもとの評もあり、それに合わせて来春には日本で見られるはずだ。

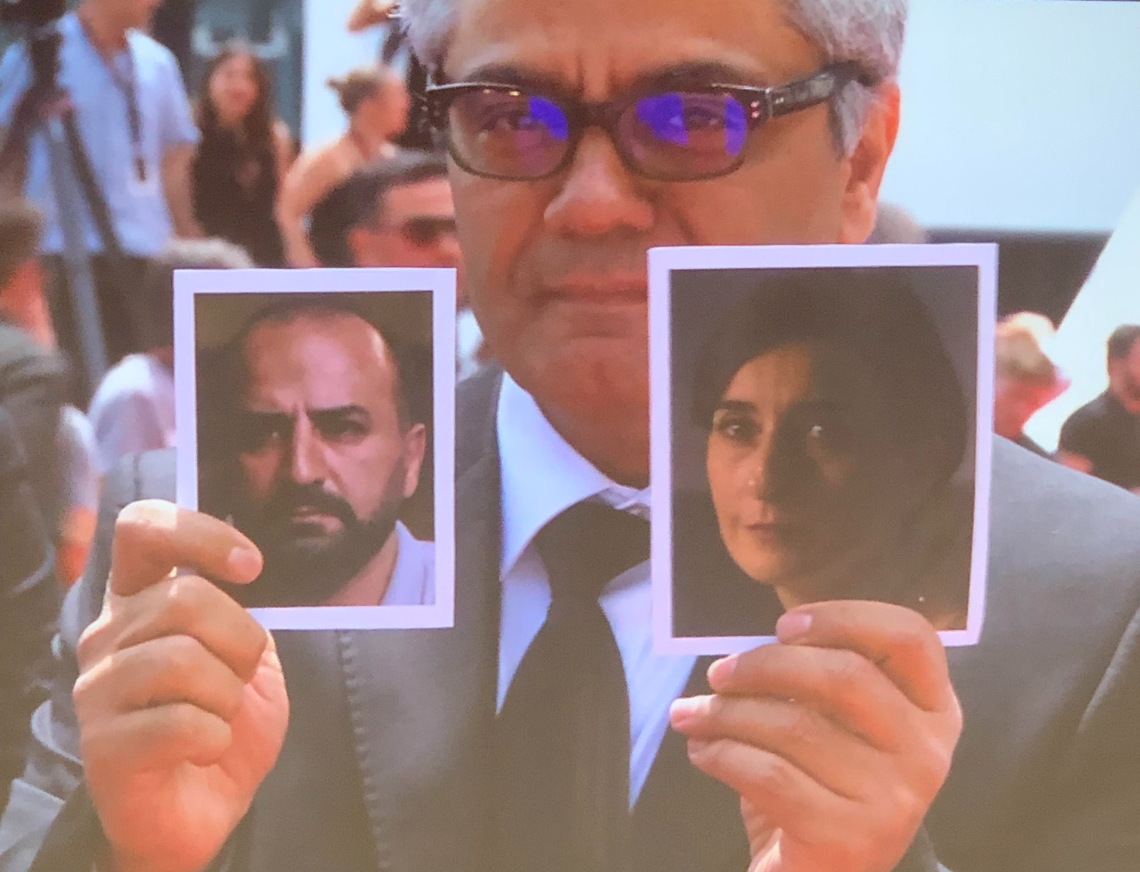

モハマド・ラスロフ監督の登場

ラスロフ監督の新作『The Seed of the Sacred Fig』の公式上映は、映画祭終盤のDay11にあたる、5月24日に組まれていた。監督来場の可能性を少しでも高めるために後半に組まれたのかどうかは、分からない。しかし、どうやらイランを脱出して、イラク経由でドイツに入ったらしいことが、報道されていた。そして、レッド・カーペットに、ついにモハマド・ラスロフ監督が現れた。

カンヌ映画祭における作品の評判を伝える手段として「上映後のスタンディング・オベーションが10分続いた」というような報道がなされることが多い。ただ、カンヌにおける上映後のスタンディング・オベーションは全作品で起こり、いわば恒例なので、その作品の評価を必ずしも伝えるものではないというのが実感だ。しかし、『The Seed of the Sacred Fig』の上映前、ラスロフ監督が会場入りした瞬間のスタンディング・オベーションの熱さは過去に類を見ないほどのもので、20数年カンヌに通っている僕も経験したことが無かった。

罪に問われかねないことを承知でイラン社会の現実を世界に伝える映画を作る勇気を持ち、決死の思いでこの度イランを脱出し、おそらく母国に戻ることは出来ないだろうとの決意を抱えてカンヌに現れたラスロフ監督の偉大さを、観客全員が心の底から理解していた。二千人規模の会場が、揺れた。

もっとも、これは同時に映画に対するハードルをとてつもなく上げてしまうことになる。上映前にこれだけ盛り上がってしまい、映画の出来がイマイチだとすると、そのギャップはなおさら大きく感じられてしまうはずだ。しかし、そこはさすがラスロフ監督、まったく杞憂であった。文字通り命を賭して、素晴らしい作品を届けてくれた。

司法当局に勤める父が昇進したことにより、家族全体に影響が及んでいく様を描く物語。父の昇進を母は祝う一方、父は死刑執行に署名をする立場となったため、逆恨みをされて夫婦と2人の娘に害が及ぶリスクがある。そのため、一家はセキュリティーの高いエリアに越さなければならない。そんな折り、大学や街では反スカーフ運動が激化していた。父のキャリアに影響するため、ゆめゆめ運動に興味を示してはならないと、母親は大学生の長女に言い聞かせるが…。

上記は物語のほんの入り口に過ぎないものの、冒頭から、多くの問題を孕む死刑制度と、自由を希求する民衆のデモの状況、そしてそのデモを暴力で鎮圧する政府側の対応などが盛り込まれた内容であることが伝わる。イランの検閲を通ることはありえない内容である。

ラスロフが並みの監督でないのは、社会の状況を伝える一方で、映画を予想も付かない活劇の方向へ転換させていくことだ。全く意外なことに、映画の後半はアメリカ映画からの影響を感じさせるエンタメ活劇となり、観客の度肝を抜く。

上映後、割れるような拍手。これはパルムドールだろう、と確信した人も多かったはずだ。審査員の判断は、既存の賞ではなく、「特別賞」を設けて授与するというものだった。おそらく、パルムドールにするか、特別賞にするかの、2択だったのだろうと想像する。それだけ「特別」な作品だったのである。

不穏な時代の政治映画

受賞はならなかったが、今後の展開から目が離せないのが、イラン系デンマーク人のアリ・アッバシ監督による『The Apprentice』である。

主役となる人物は、ドナルド・トランプ。70年代、父親の不動産業を継ぎ、まずはホテル部門を総括し、のし上がろうとするトランプの姿が描かれる。トランプは、凄腕の弁護士を自陣に招き入れることで、不利な裁判を乗り切る。そしてその弁護士から、生き馬の目を抜く苛酷なビジネス業界で勝ち残る術を学ぶ。

野心を持つが特別に目立つことはなかった1人の青年が、「師匠」の教えのもとで徐々にモンスター化していく様子が描かれ、現在のトランプがいかにして誕生したのかが伺えてすこぶる面白い1本である。トランプに扮したセバスチャン・スタンの上手さにも感嘆する。カンヌ前から日本の配給会社が権利を買っていたようで、早晩公開が期待できるだろう。

しかし、どうやら本作のアメリカでの公開が危いようなのだ。大統領選前にイメージダウンに繋がりかねない本作の公開に対し、トランプ陣営がプレッシャーをかけているらしいとカンヌ中に既に噂されていたが、実体としては、もしトランプが再選された場合、公開したことに対して報復手段が取られることを恐れて、配給会社が二の足を踏んでいるということらしい。(※1)

「反政府的」内容を持つ作品の公開が自粛されるという事態がアメリカで起こり得ることは、やはり異常事態であり、ただ事ではないと記しておきたい。イランやロシアや中国の話ではないのだ。

2023年夏に世界的な話題となったが日本での公開が不透明だった『オッペンハイマー』(23)を、少なくない日本人が海外に見に出かけたように、日本を旅行中のアメリカ人が『The Apprentice』を劇場に見に行くという事態が起こるかもしれない。皮肉なのは、『The Apprentice』がただトランプをディスる映画ではなく、親トランプ派も楽しめるのではないかという内容であることだ。トランプ陣営はおそらく本作を見ていないだろう。

11月の大統領選に向けて、果たしてアメリカで本作はどのような扱いをされるだろうか。

※1 参考:The New York Times「The Chilling Reason You May Never See the New Trump Movie」

https://www.nytimes.com/2024/06/14/opinion/the-apprentice-trump-movie.html?unlocked_article_code=1.z00.-9OH.f7rfVroir2qD&smid=url-share

明日に向けてはばたくバード

コンペでこよなく愛し、受賞がならなかったことに激しく不満を覚えつつ、カンヌは受賞が全てではないと強く主張したくなるのが、アンドレア・アーノルド監督による『Bird』(23)である。

12歳の少女、ベイリーの物語。白人の父と黒人の母を持ち、若くしてベイリーをもうけた父母はとうに別れている。低所得者層が多い地域の、半分崩れかかった住宅に父や兄と暮らすベイリーは、近所の原っぱで不思議な佇まいの男性に出会う。その奇妙な雰囲気に興味を持ち、親を探しているという男をベイリーは手伝うようになる。親探しをしていない時のその男は、ベイリーの部屋から見える向かいのアパートの屋上に立ち、地上を眺めている。まるで鳥のように…。

ベイリーが趣味で身の回りを撮っているスマホの動画を効果的に取り入れ、繊細でリアルなタッチを実現したアーノルド監督の極上のセンスが隅々まで行き渡る。初めての他者たる奇妙な男との交流と、家族の深刻なトラブルを通じ、少し成長するベイリーの姿が胸を打つ。リアルな要素にファンタジーも交え、貧しい暮らしの中にユーモアと力強さも含み、これは思春期映画の傑作だ。

12歳の少女の目から見た世界。政治的な地平を超えて世界を描く『Bird』は、ショーン・ベイカー『Anora』と並び、カンヌの清涼剤たる作品として位置付けていいのだろう。

おわりに

カンヌで観ることのできた映画の中で、言及したい作品は20本を下らないのだけれども、涙を飲みつつ上記に絞ってみた。2025年3月の米アカデミー賞の季節までカンヌ作品は話題になり続け、日本のスクリーンを賑わせていくはずなので、今後の動向に注目してもらいたい。

また、冒頭にカンヌの政治化は進んだのかと問うたけれど、シンプルに答えるのは難しい。あるいは、そもそも愚問だったのかもしれない。ここで取り上げたほんの数本の作品を概観しただけで、映画が政治/社会と切り離せないことは明白だ。つまりは、映画祭も。

矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)

仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。

寄稿:矢田部吉彦

編集:おのれい