日本にも個性的な映画祭がたくさん存在するなか、僕が最も重視し、尊敬している映画祭が「イスラーム映画祭」である。世界を理解する上で欠かせない重要なファクターでありながら、日本から物理的にも精神的にも最も遠く感じられるかもしれない「イスラーム文化」に、映画を通じて親しんでいこうという主旨の映画祭だ。

世に存在する映画祭のタイプとしては、製作国でまとめたり(「フランス映画祭」や「イタリア映画祭」)、ジャンルで分けたり(ドキュメンタリー映画祭や、ファンタスティック映画祭)する例が定番ではあるけれど、テーマや主題を切り口とする映画祭も楽しい。食の映画祭や、猫の映画祭など、企画者のセンス次第で映画祭はいくらでも豊かになる。そのなかでも「イスラーム映画祭」の面白さと重要性はとびっきりだ。

2024年3月16日に渋谷で開幕し、その後名古屋や神戸にも巡回する「イスラーム映画祭9」の一部を紹介してみたい。

2024年イスラーム映画祭9

【開催概要】

【東京】

会期:2024年3月16日(土)17日(日)23日(土)24日(日)※4日間

会場:渋谷ユーロライブ(ユーロスペース階下)(http://www.eurospace.co.jp/)

【名古屋】

会期:未定

会場:ナゴヤキネマ・ノイ

【神 戸】

会期:2024年4月27日(土) - 5月3日(金)

会場:神戸・元町映画館( http://www.motoei.com/ )

主催:イスラーム映画祭

公式サイト:http://islamicff.com/

X(旧:Twitter):http://twitter.com/islamicff

Facebook:http://www.facebook.com/islamicff

映画祭を立ちあげた藤本さんの先見

「イスラーム」に親しむ映画祭、という一見真面目な主旨の映画祭の場合、最も重要なことは、企画者が「イスラームの人」ではなく、「映画の人」であるということだ。テーマや主旨よりも、映画が上位に来なくてはならない。つまり、テーマが重要であっても、その映画が面白くなかったら元も子もないということ。これは至極当たり前なことに聞こえるかもしれないけれど、実はそうでもなくて、映画としての面白さを二の次として教条主義や啓蒙優先の映画を見せられることは多い。それはとても苦痛であり、逆効果にもなりかねない。だからやはり、面白い映画を見せてくれる人が中心にいることが肝心だ。

「イスラーム映画祭」を主宰する藤本高之さんは、北欧映画を扱う映画祭の運営を経た根っからの映画好きであり、自らが関心を抱いている中東文化に接近する映画祭を着想し、たった1人で立ち上げた。「イスラーム映画祭」は2024年で9回目を迎え、今でも企画から運営に至る全てを基本的には藤本さんが1人でこなしている。「確かにきついけれど、自由だし、何をやっても自分の責任だとはっきりしているのでやりやすい」と、僕が話を伺った時に笑って答えてくれた。

藤本さんが「イスラーム映画祭」を構想していた10年ほど前、当時東京国際映画祭に勤務していた僕に意見を聞きに来られたことがある。切り口として素晴らしいのではないかとコメントし、それまでの東京国際映画祭で上映した作品の情報をお渡ししたりしたはずだ。しかし企画の重要性に対して、僕はまだ見通しが甘かったことを後に痛感することになる。

第1回目の「イスラーム映画祭」は、2015年の12月中旬に開催が決まったことがアナウンスされた。東京国際映画祭の本番が終わるのが11月初旬なので、僕も見に行けると楽しみにしていたところ、とんでもない事件が起きてしまった。同年11月13日の金曜日、パリで同時多発テロが発生し、130名の死者を出す大惨事となったのだ。犯行は「イスラム国(IS)」に繋がる者たちによるものと特定され、数日のうちに逮捕あるいは死亡に至ったが、事件はフランスのみならず、世界中の人たちに衝撃を与えた。

イスラムに対する世間の関心が爆発的に高まり、かくして、この直後に開催された「イスラーム映画祭」は、劇場のユーロスペースの扉が閉まらないほどの大盛況となったのだった。

もちろん、藤本さんがテロを予見していた訳ではなく、ましてやテロが「イスラーム映画祭」の知名度を結果的にプッシュしたことを藤本さんが喜ぶはずもないが、イスラム文化に親しむ重要性を見抜いていた藤本さんの読みの鋭さが正しかったことは言うまでもない。映画祭を企画する者たるや、かくあるべし、と深く思ったものだったし、その思いは今でも、いや今だからこそ、強まるばかりだ。

「イスラーム映画祭」が見せてくれる世界は豊潤そのもので、政治や社会の暗部ばかりではない。藤本さんが関心を持つのは「イスラーム文化」であり、必ずしもテロの思想的背景となる過激なイスラム主義ではない。そもそも、我々にイスラム過激主義を理解できるわけもない。しかし、イスラムの文化になら近づけるのではないだろうか。それがもしかしたら世界を理解する一助になるかもしれない。そしてそれが面白い映画を通じて達成できるのであれば、何て素敵なことだろう。

そんな「イスラーム映画祭」から、いくつか作品をピックアップして紹介してみよう。

『私が女になった日』

イランのマルズィエ・メシュキニ監督による『私が女になった日』(2000)を真っ先に紹介したいのは、主題の強さと魅惑的な映像の力が鮮やかに結びついた、まさにこれが映画であると快哉を叫ばずにいられない作品だからだ。

1990年代以降に、世界でイラン映画がブームのように広まっていったなか、その動きを牽引した1人にモフセン・マフマルバフという監督がいた。彼は意欲作を次々と発表しただけでなく、後進の指導にも熱心であり、なおかつ家族の面々が映画作りに参加してそれぞれが映画監督として独立していったことでも知られている。2人の娘はいずれも映画監督となり、特に長女のサミラ・マフマルバフは『りんご』(98)を監督してジャン=リュック・ゴダール監督が賞賛したと伝えられた。そして、同じくモフセンから映画作りを学び、『私が女になった日』を完成させたのが、妻であるマルズィエ・メシュキニ監督なのである。映画が家業であるような環境が産み落とした作品であると言ってもいいだろう。

『私が女になった日』は、イラン社会における女性の立場が、3つの異なる世代の女性が主人公となるオムニバス形式で語られていく。成長するに従って男の子と遊ぶことが許されなくなる少女、夫の元から逃れて自由を求める若い女性、そして人生の長い時間において自らモノを所有することを許されなかった老女。3人の女性たちの物語が綴られる。

最初の幼女のエピソードは、かつてイラン映画の特徴のひとつとされた、いたいけな子どもたちのナチュラルな描写で貫かれ、イラン映画の普遍的な魅力を味わうことが出来る。そしてその落ち着いたトーンに身を委ねていると、2話目のギアチェンジに大いに驚かされる構成が痛快だ。まず草原を馬で疾走する男の姿があり、画面を切り裂くような馬の躍動感に息を呑む。するとその馬の向かう先に、自転車をこぐ女性の集団が現れる。馬上の男は、自転車を懸命にこぐ1人の女に大声で呼びかける。「戻れ!」と。

馬と自転車を追い、カメラは止まらない。一行が美しい海岸線を走っていく姿を、カメラは追走して捉えていく。この運動をとらえるショットこそ、映画そのものなのだという気にさせられ、興奮が止まらない。

女性は自由に向かって疾走を続ける。彼女が後にしてきたものが、いかに苦痛に満ちたものであったかが、観るものに痛切に伝わってくる。そして、疾走する先に本当に自由や希望があるとは限らないことも、我々は知っている。それでも走り続けるしかない彼女の姿を、映画は祝福しているかのようだ。

3話目の老女のエピソードも驚きに満ちている。自由で、現代アートにも通じるシュールさと楽しさを備えた映像と演出はここでも冴え、しかも絶妙な形で前の2つのエピソードがラストに融合を果たすのである。

主題としてイランにおける女性の立場の苦しさを描く作品は多いが、イラン映画の水準が高いが故に国外の映画祭で取り上げられることも少なくない。結果としてイランの状況が世界に伝わるのだけれど、その作品の国内上映が叶わないケースも多い。皮肉と呼ぶには言葉が軽いが、イラン映画に脈々と受け継がれるクオリティの高さは疑いようがなく、本作はその伝統を一端であると言っていいはずだ。しかも、イランには検閲があるため、体制に反するメッセージはイメージやメタファーの形で表されることが多いのだが、本作ではストレートな形で女性解放が謳われ、メタファーというよりは、総合的な映画芸術としての達成度の高さで訴えてくる。逸品だ。

『ファルハ』

ヨルダン出身のダリン・J・サリム監督『ファルハ』(21)は、ある難民女性の驚くべき(としか言いようがない)経験談がベースとなっている。

パレスチナ関連の書籍を開くと、必ず目に入るのが「ナクバ」という言葉である。これはアラビア語で「大災厄」を意味していて、1948年にパレスチナ人が暮らしていた土地から追放され(そして虐殺され)、イスラエルが建国された事態を指している。現在まで続く、想像を絶する苦難を生きることになるパレスチナ人たちの、諸悪の根源となるのが「ナクバ」なのである。

『ファルハ』は、パレスチナの村で暮らす14歳の少女ファルハが主人公となり、彼女が目撃する「ナクバ」が描かれていく。

ファルハは学業が優秀で、進学したいと考えている。しかし周囲の人びとは結婚の時期だと決めつけ、女性の教育に関心を示さない。タフなファルハは簡単に諦めることはせず、村長である父を懸命に説得し続ける。そしてついに父から都会の学校への進学を許可する書類を渡され、ファルハは喜びに満たされる。

しかし、そんななか、村に銃声が響く。何事か。理不尽な因習を脱し、高等教育の取得を目指すファルハの将来が一瞬にして吹き飛んでしまう。ファルハはいかなる形で、「ナクバ」を目撃することになるだろうか…。

現在のガザが置かれている状況の根源は、1948年の「ナクバ」にある。その1点に対する認識を深めるためだけでも、本作を見る価値はあるだろう。いかに平和な村が無残にも失われたか、そしていかにファルハのような希望に満ちた若者の未来が奪われたか。ファルハが置かれる状況に緊迫感がみなぎり、そして実話の重みがズシリと迫る作品である。

『アユニ/私の目、愛しい人』

『アユニ/私の目、愛しい人』(20)は、シリアの状況を描くドキュメンタリー映画である。シリアは長年に渡り紛争状態にあるが、恐ろしいことに現在では世界がそれに「慣れて」しまい、シリア人が殺されることに「飽きて」しまっている。藤本さんは、「1回気にしたことを忘れない。忘れない努力をすることが大事」と話していたが、まさにその通りだ。シリアにしてもウクライナにしても、そしてガザにしても、気にし続けることが我々にできる最低限のことであるはずだ。

2011年以来、アサド独裁政権下で行方不明となった人の数が10万人を超えているという。映画では「強制失踪」という言葉が使われているが、反政府的な活動により排除されてしまった人たちが後を絶たない。『アユニ/私の目、愛しい人』は、強制失踪した2名のケースを紹介していく。1人は、自由を求めるデモに参加した後に、連絡が絶えた男性。シリア有数のプログラマーであり、幸せな婚約セレモニーを行ったばかりだった。やがて婚約者の女性の捜索活動を通じ、失踪者がどこに連れられ、何をされているのかが全く分からない現実が明らかになる。数年が経ち、おそらくは生きていないだろうと考えるが、遺体もなく、涙を流す墓もない。

2人目は、民衆の支持を得ていたキリスト教のパオロ神父。自由化運動の象徴的人物だった。パオロ神父の妹が、国際機関の和平に向けた努力を要請するコメントがテレビで流れる。人びとは失踪した近しい者たちの写真を掲げ、「Set Them Free(彼らを解放せよ)」というスローガンとともに、パリやロンドンの町でアピールを続けている。

忘れないこと、各地で応援の声を上げ続けることを人々は訴えるが、この作品自体がその訴えの一部である。忘れないという、そのこと自体のために存在している映画である。その大切さは、我々に突き刺さる。

『ハンズ・アップ!』

ヘヴィーな題材を扱いながら、タッチが軽やかな作品だって存在する。その1本がフランス映画の『ハンズ・アップ!』(10)だ。

2067年の時点で、老女が2009年の出来事を回想する。チェチェン出身のその女性は10歳だった当時、パリの小学校に通っており、仲間たちと集っては日々を楽しんでいた。しかし、当時のフランス政権は移民に厳しい政策を採用しており、非正規滞在者を強制送還する動きが活発化していた。少女の一家もまさにその対象となっており、仲間の友人たちは少女を守ろうと一計を案じる。それが大騒動に発展していく…。

都会における移民が現代の映画の主題として扱われるようになって久しく、その嚆矢の1本が今回の「イスラーム映画祭」でも上映される『憎しみ』(マチュー・カソヴィッツ監督/95)なのだが、移民に厳しかったニコラ・サルコジ大統領の政策(当時のパリに長期留学していた知人の日本人から苦労話をたくさん聞かされたものだ)を批判する本作もユニークな1本である。

強制送還から子どもたちを学校が守ろうとすると、「学校は犯罪者に加担するのか」とクレームを付ける保護者も現れ、PTAは紛糾してしまう。良心的な大人が動こうとしても、事態はなかなか好転しない。それを見かねた少年少女たちが活躍する姿が痛快であり、爽やかな感動すらもたらす作品だ。

監督のロマン・グーピルはゴリゴリの左派として知られ、フランスで学生運動の嵐が巻き起こった68年の「五月革命」にも高校生で参加し、その後ジャン=リュック・ゴダール監督の助手も経験している才人である。カンヌ映画祭で新人監督賞を受賞した実績もある。シリアスな中に漂わせるユーモアのセンスが抜群な人だ。

移民の強制排除に反対するリベラルな気質はグーピル監督に染み付いたものであり、市民運動にも精通しているはずだが、それを子どもの一種のファンタジーに託して描くところにセンスが伺える。それとともに、非正規滞在者という弱者の中の、子どもというさらに弱い存在に寄り添う姿勢が、グーピル監督の面目躍如であると見ることも出来るだろう。

ところで、イスラム文化と全く関係がないけれど、『ハンズ・アップ!』をめぐる余談をいくつか思い出したので、書いてみよう。『ハンズ・アップ!』は2010年当時に東京国際映画祭でも上映したので、思い入れが深いのだ。ということで、まずは余談その1。

『ハンズ・アップ!』の劇中、悪政に対する批判は明らかながら、ニコラ・サルコジ大統領の名前は言及されない。そこで噂されたのが、それは主演がヴァレリア・ブルーニ・テデスキだからではないか、ということである。イタリア生まれフランス育ちのヴァレリア・ブルーニ・テデスキは個性的な存在感と高い演技力で知られ(その中でも僕は『ハンズ・アップ!』の彼女は最高だと思っているのだけれど)、グーピル監督はそんな彼女を主演に抜擢している。そして、まさに彼女の妹がカーラ・ブルーニで、サルコジ大統領と結婚してゴシップ誌を大いに騒がせた人だったのだ。

主演女優であるヴァレリア・ブルーニ・テデスキの義弟がサルコジ大統領なのであり、いったいグーピル監督は何を考えてこのキャスティングにしたのだろう(僕はグーピル監督にその後会う機会があったにも関わらず、質問しそびれたことを深く後悔している…)。

『ハンズ・アップ!』が設定を2067年として、老女に「当時の大統領が誰だったか覚えていない…」と回想させるのは、明らかにサルコジに言及しないための設定だったのではないかと邪推されても仕方あるまい。それにしても、主演女優の義弟が一国の大統領で、その大統領を批判する映画に出演する(させる)なんて、こんな特異な話はそうそうないだろう。

余談その2。『ハンズ・アップ!』という邦題は、東京国際映画祭で上映した際に僕が付けたもので、『Hands Up』という英題のカタカナ読みを採用したのだけど、英題にはビックリマークが無い(仏題にも無い)。当時の記憶は薄れているのだけど、どうやら西部劇などで銀行強盗が「手を挙げろ!」と脅す時のイメージに引っ張られていたようで、久しぶりに映画を見直すと、ビックリマークはいらなかった気もする。手を挙げる行為がいかなる場面で使われるか、本作の最も重要なシーンともなるので、注目してもらえたら嬉しい。

余談その3。『ハンズ・アップ!』の劇中、子どもたちが大人たちに悟られない手段で連絡を取り合うために、大人には聞こえない音(音波?)を携帯の着信音に設定する。携帯が鳴っても、大人には聞こえないのでバレないというわけだ。映画内では、子どもたちが「連絡が来た!」と反応しても、携帯の音は聞こえない。当然ながら、それは映画内の設定だろうと信じ込んで見ていたのだけれど、東京国際映画祭の内部で試写をした後にスタッフたちと雑談していると、若いスタッフが着信音を聞こえたと言い出し、他にも数名のスタッフがそれに続いた。事務局内は騒然となった。まだ自分が若いと思っていたスタッフは聞こえず、その場に崩れ落ちた。もちろん僕も聞こえなかったのだけど、この話、本当だろうか。ご確認いただきたい!

全て必見の作品

上記に紹介した作品を含め、12本の長編作品が上映されるが、全て必見であると言ってしまいたい。

エジプトの巨匠、ユースフ・シャヒーン監督の作品『炎のアンダルシア』(1997)はエンタメ感満載でスケールの大きさも満喫できるはず。フランスの『憎しみ』(1995)は、時代を画した重要作であり、様々なルーツを持つ若者が暮らす郊外の厳しい現実を描き、おしゃれなフランス映画のイメージを決定的に塗り替えた傑作である。

新作にこだわらず、近年の重要作をセレクトし、イスラームという大きなくくりの中でジャンルも豊富に揃え、製作国も中東を中心に自由に広がっている。ヘヴィーな作品もあればエンタメ寄りもあり、実に多彩だ。決してメッセージ偏重でなく、質の高い作品を揃えることが第一に来ていることがよく分かる。

そしてもちろん、映画を楽しみつつ、それが今ガザで起きていることを考えることに繋がり、かの地で暮らす人々の生活に思いを馳せることになるとしたら、素晴らしいことだ。でも、まずは映画を楽しんでほしい。僕はそう思う。

おわりに

シリアスなトピックを書き始めたはずが、余談も多くなってしまったけれど、しかしそれだけ「イスラーム映画祭」が幅の広いイメージに満ちていると思ってもらえたら嬉しい。

主催の藤本さんは、映画を通じて伝わるイメージが誤解を招くリスクについても自覚しており、映画の内容を補うべく、有識者を招いたトークを実に多く組んでいる。すでに発表されているトークの一覧を見ると、まさに錚々たる陣容であり、全ての回に通いたくなること必至である。

現在最も重要な映画祭であることを繰り返し強調しつつ、こんな大事なことを1人で続けている藤本さんの存在を知ってもらい、より多くの人に応援してもらって、映画祭が今後も継続して開催されていくことを願ってやまない。

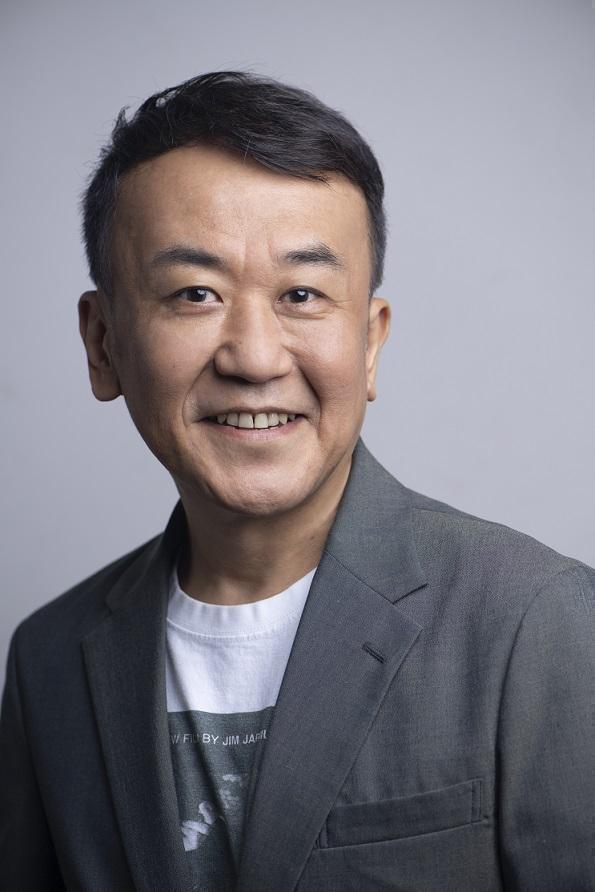

矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)

仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。

寄稿:矢田部吉彦

編集:おのれい