『ガザ・サーフ・クラブ』© Niclas Reed, Middleton Little Bridge Pictures

2023年の終盤は、イスラエルとハマスの戦争で世界が揺れた。いや、本稿執筆の12月15日時点、依然として揺れ続けている。正直に言って、絶望と怒りと悲しみで何をどう書いていいのか分からない。明晰な知識も文章力も無い自分が中途半端に触れるべきでないと思ってしまう。しかしそれはたぶん違う。そういう人ほど、臆せず発信する努力をするべきなのだ。

こういう時ほど映画が役に立つ、と書くのはあまりにナイーブだろうか。とはいえ自分が書けることから始めるほかあるまい。映画に触れ、報道からは得られない情報や、かの地に生きている人間に対する実感が得られるのは確かだ。そして、それが次の行動に繋がるかもしれない。

惨劇の場となり続けているガザが、2010年代にどのような状況であったかを教えてくれる作品は少なくない。2024年1月に劇場公開される重要作や、現在配信で見られる作品をいくつか紹介してみたい。

オランダの映画祭で起きたこと

作品紹介の前に、個人的にとても気になる出来事がオランダの映画祭で起きたので、自分が理解したところをまとめて書いてみたいと思う。

例年11月にオランダで開催される「アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭(International Documentary Film Festival Amsterdam = 通称IDFA)」は世界最大のドキュメンタリー映画の祭典として知られ、オランダというリベラルな土壌も後押しする形で、抑圧下にあるアーティストたちの意見表明の場になっている。僕は2022年にIDFAに審査員として招聘され、世界中の苦難が一斉に降り注いでくるような場の雰囲気に圧倒されたものだった。22年の開会式では、オープニング作品の監督が、イランの反スカーフ運動に賛同した女性が捕らえられて獄中死した事件を非難するスピーチを行った(映画の題材はその件と直接の関係は無かった)。

23年にIDFAを訪れることはできなかったので、以下は業界誌を通じて得た知識であると断っておくとして、イスラエルとハマスの戦争の真っただ中で開催されたIDFAは、例年以上に揺れた。

事の次第は、このようなことである。開会式で、映画祭のディレクターであるオルワ・ニラビア氏がスピーチをしていると、数名の親パレスチナ活動家が急きょ客席から登壇し、発言を始めた。そしてオルワ氏はその行為に拍手を送った。

しかしその拍手に対し、イスラエル映画業界が猛烈に反発し、映画祭にクレームを入れた。活動家たちはバナーを掲げており、そのバナーにはパレスチナ人の自由をアピールする「川から海まで」というスローガンが記載されていた。しかし、この文言は反ユダヤ的であると解釈されることもあるため、拍手が問題視されたのだ。オルワ氏は「バナーは自分の位置からは見えておらず、拍手はあくまで発言の自由に対して送ったものであり、バナーに書かれているスローガンは映画祭の立場を表すものではなく、傷付いた方々に謝罪する」とコメントを発表した。

すると、今度はパレスチナ映画人たちがパレスチナの自由への主張を軽視するかのようなそのコメントに反発し、出品作を引き上げると映画祭に申し入れた。映画祭は改めて「占領に反対し、人権を尊重する」とコメントし、対応に追われた。映画祭は揺れに揺れ、作品を出品していた日本の小田香監督もパレスチナの状況を考える時間に充てるべきだと4回の上映のうち2回の上映をキャンセルし、映画祭の対応と、映画祭にかかる対応を強いた状況に憂慮を示した。

映画祭に長く関わっていた身からすると、本件を通じて考えることが無数にある気がする。

まず、映画祭は「中立」たりえるのだろうかということ。規模の大きな映画祭であればあるほど、イベントの無事の進行を志向し、不慮の事態は避けたいという力学が働く。関係者が多いためもうこれは仕方がない。良く言えば「中立」、悪く言えば「事なかれ」に流れる。それで事態の安定化が実現することもあるかもしれないけれど、客観的に見ると悪手となることが多い。釈明という後手に回ってしまったり、事態を悪化させたりすることもあり得る。(※1)

※1:思い出すのが、かつて勤務していた東京国際映画祭の現場で、いまから10年以上前、オープニングセレモニーの舞台裏で中国と台湾の映画人が真っ向から対立してしまったことがある。「台湾映画」という呼称の使用に対して中国サイドがクレームを入れてきたことがきっかけだった。双方の言い分を聞きながら、中国サイドの言い分を通すわけにもいかず、何とか場を収めようと僕は間に挟まれて怒号の飛び交う中をオロオロと行ったり来たりするだけだった。全く情けないの一言だけれども、いま再びその場に身を置いたとして、堂々と振る舞えるかどうか自信はない。いや、当時とはまた状況の深刻さも異なるので、より断固とした姿勢の準備は必要なのかもしれない。(この話のオチとしては、裏で揉めているうちに表のセレモニーが終わってしまい、双方痛み分けになった。以後に引きずることはなく、会期中は無難に進行した。そして一部の人のスタンドプレーだったらしいことも追って分かってきた)

近年欧州を中心としたメジャーな映画祭は「政治化」を深める傾向があり、世界情勢を敏感に反映している。2022年にメジャーな映画祭が「親ウクライナ/反ロシア」という立場を打ち出したのは記憶に新しい。あるいは、良質なイラン映画を上映する一方で「反イラン政府」の姿勢を見せる映画祭も少なくない。

では今回のIDFAは「親パレスチナ/反イスラエル政府」を打ち出せばよかったのだろうか。熟慮の上の結論から言えば、打ち出せばよかったのだろうというのが僕の意見だ。しかし安全な場所から放つ無責任な意見であることも自覚しないといけない。心情的には「親パレスチナ/反イスラエル政府」であっても、300本近い作品を抱える巨大映画祭を牽引する存在であるオルワ氏が置かれた立場の難しさは、想像するに難くない。オルワ氏がシリア出身であることを考えると、なおさら心身が引き裂かれる状況に置かれたはずで、むしろオルワ氏の現在の健康が心配になる。

2023年2月に開催されたベルリン映画祭は、開会式において、政治家を含む登壇者が繰り返し「ベルリンは政治的な映画祭です」とスピーチし、反ロシア、反イラン政府、親ウクライナ、親イラン映画人、を強調していた。果たして2024年のベルリンは、そこまでクリアで聞こえのいいスタンスを取れるのだろうか。

23年10月7日のハマスによるイスラエル攻撃では、ドイツは明確にイスラエル支持を表明している。しかしその後の過剰報復とガザにおける虐殺行為に対してベルリン映画祭がそのままイスラエル政府支持を維持するとは考えにくい。いや、政治家の多く介入する映画祭であるだけに、分からない。そもそも、反イスラエル政府=反ユダヤ主義であるとの単純化された悪意のレトリックに対抗できる術を持ち得るだろうか。ガザにおける虐殺に反対の姿勢であっても、ベルリンがドイツに属するが故の(反ユダヤと解釈されることは許されない)難しさがあるはずだ。

後述する『兵役拒否』(19)という作品の中に、イスラエルで反占領のデモを行うユダヤ人市民に対して「不満があれば国を出てベルリンに行け!」とヤジが飛ぶシーンがある。イスラエルのユダヤ人左派はベルリンに向かうイメージがあるということか。尚更24年のベルリン映画祭がどうなるか気になる。おそらく、どの陣営を支持するという姿勢は打ち出せないだろう。人命と人権を尊重したい。停戦してほしい。その思いを伝える場になるのだろう。

そしてたかが映画祭がそこまでの重荷を背負わなければいけないのだろうかとも思うが、いけないのだ。現在の映画祭とは、そのくらい重い。とはいえ、そもそも、ガザの惨状に比べれば映画祭の重さなどどうでもいい。

『ガザ・サーフ・クラブ』

この度の戦争を受け、ガザを描いた秀作ドキュメンタリーが劇場で公開される。『ガザ・サーフ・クラブ』(16/フィリップ・グナート、ミッキー・ヤミネ監督/2024年1月13日公開)には、ガザで暮らす「普通の」人びとが登場する。

本作は2016年の作品で、撮影はおそらく2015年と思われる。前年の2014年にはイスラエル軍による大規模なガザ侵攻があり、甚大な被害が出ている。その直後のガザで日常の暮らしを続けようとする人びとにカメラを向けたのが『ガザ・サーフ・クラブ』である。

互いに矛盾する語を並べる修辞技法を「撞着語法(どうちゃくごほう)」と呼ぶらしいが(「白いカラス」や「小さな巨人」など)、「ガザ」と「サーフィン」もまさにそんな感じだ。破壊と貧困のイメージのガザと、爽やかで青春を想起させるサーフィン。およそかけ離れている。でももちろんガザに海はあるし、青春だってサーフィンだってあるのだ。

メイン・ビジュアルに見えるのは、ビーチに立って波を眺める2人の青年の立ち姿。ひとりはサーフボードを脇に抱え、もうひとりは頭に乗せている。遠くにはモスクの建物。この完璧な構図を持つ写真は、ガザの平和な一瞬を切り取った奇跡性をまとい、未来を見据える若者たちに希望が訪れんことを祈願させずにはいられない力に満ちている。我々が自分とは無関係と思い込もうとして目を逸らしてしまうガザにおける悲惨さが希薄なことで(皮肉なことに)伝播力を備えている。

作品は3人の人物にフォーカスする。1人はサーフィンを愛し、サーフィン文化を地域に根付かせようとクラブ・ハウスの建設を始める青年。彼はハワイ在住のアメリカ人サーファー青年とネットで交流し、いつかはハワイで研修を受ける夢を抱く。2人目は、娯楽の無い若者たちにサーフィンを教え、自らは細々とした漁業で何とか食い繋いでいる中年の男性。そして3人目は、幼女時代はサーフィンを得意にしながら、成長とともに海に入ることを制限されてしまうティーンの女の子。それぞれが厳しい現実を嘆きはするものの、おしなべて表情は明るく見える。明るい表情の裏の悲劇を読み取ることが観客には求められるわけだけれども、それでも明るいタッチの本作が、ガザに接する我々のガードを下げてくれていることは間違いない。

ガザは「青天井の監獄」と形容されるように、厳しく出入りが規制されている。規制どころか、一般の市民は出ることが不可能に近い。ガザの外に出ることは、若者たちの見果てぬ夢である。そして出ることが叶わないからこそ、彼らは日々絶望を抱えて生きるしかない。そんな若者たちの言葉も、映画は伝えていく。

しかしなんと、クラブ・ハウスを造っている青年に、アメリカ行きのビザが発行される!果たして青年はハワイに行けるのか?こんな巨大なサプライズを孕みながら映画は進んでいく。

そして本作の最も素晴らしい部分であり、最も複雑な気持ちにさせる部分でもあるのが、少女のエピソードだ。幼女時代は生き生きと海で泳いでいたのが、やがて女性であるという理由で海に入ることが難しくなっていく。激しい抑圧下にあるガザの中の、さらに抑圧された女性の立場には悲痛な気持ちを抑えがたいが、そんな少女に『ガザ・サーフ・クラブ』は素晴らしいエンディングを用意している。

ガザの暮らしがいかに悲惨か、直接は描かれない。しかし実態としては、物資が常に不足し、電気は1日に数時間しか通わず、浄水機能は破壊されてきれいな水はほぼ存在せず、そして生活排水を垂れ流すしかない海も汚染されている、という事実は知っておいた方がいいかもしれない。海に入ること自体が危険とされている。それでも、海はガザの人びとの唯一の解放の場なのだ。海に入ることが、唯一の自由なのかもしれない。たとえ遠くには行けないとしても。

登場人物たちの姿に親近感を抱くがゆえに、現在は破壊されてしまったかもしれない彼らの命や生活に思いを馳せると、もはや冷静でいることは難しい。

『ガザ 自由への闘い』

爽やかな印象でガザの人々への一体感を醸成してくれる『ガザ・サーフ・クラブ』に対し、配信プラットフォーム「アジアンドキュメンタリーズ」で無料で鑑賞が可能な『ガザ 自由への闘い』(19年/アビー・マーティン監督)は、2019年の時点でガザの地がいかに地獄であったかを克明に知らせてくれる貴重な作品だ。物理的にも心理的にも遠い話であり、知識も足りていないからなどの理由で、イスラエルとハマスの戦争で「中立」的な立場を伺おうとしている人は、本作を見たら一発で意見が変わるだろう。それほど強烈な内容だ。

ガザが封鎖状態となった経緯を簡潔に押さえた上で、2018年から2019年にかけて行われた「帰還の大行進」の様子が映し出される。「帰還の大行進」は、平和と自由の願いを込めて、イスラエル軍が構えるガザ地区の境界に建つ壁に向かって一般市民が行進する平和運動である。イスラエル支配への抵抗の意識はあったとしても、デモ行進参加者たちは全く武器を持たず、ただボーダーに向かって歩くだけの運動だ。そこに、イスラエル軍は発砲を続けた。名目は“自衛”である。丸腰の市民に向かって、自衛の発砲とは、何のことだ?

全く理の通らない状況の描写が続く。境界にさほど近づいていない状況でもスナイパーに殺される。しかも、事態が外部に広く伝わることを防ぐためにジャーナリストも撃たれ、運動を弱体化するために医療従事者も狙われ、殺される。本当に、気が狂うほど酷い。

イスラエル政府サイドは、ガザはハマスが選挙で勝った以上、全市民がハマスの協力者である可能性があるとし、ハマスからの自衛という名目で、全く無関係の非武装のガザ市民の虐殺を正当化している。ロシアがウクライナに攻め入った際、自衛を名目したことが想起される。お馴染みの、捻じれたロジックだ。

ロシア側の発表をとても鵜呑みにはできなかったように、イスラエル当局の発表にも慎重に接することが必要だ。常にハマスを理由にイスラエル軍の蛮行が正当化される報道には大いに注意すべきであり、それは現在進行中の事態の報道に接する際にも同様であることは言うまでもない。

まずは『ガザ・サーフ・クラブ』と『ガザ 自由への闘い』を見てもらいつつ、さらに下記作品に接してみれば、2010年代の出来事が繋げて理解できるだろう。

『ガザの救急隊』

『ガザ・サーフ・クラブ』が撮影されたと思われる2015年の前年の2014年の夏に、51日間にわたってイスラエル軍が凄まじい勢いでガザを攻撃した。その模様を23歳の青年が撮影したのが『ガザの救急隊』(16/モハンマド・ジャバリー監督/「アジアンドキュメンタリーズ」で配信中)である。

日頃から身の回りの出来事を映像に撮っていたモハンマド青年が、たまたま病院の取材を開始した時に、攻撃が始まる。彼は救急車に同乗して爆撃を受けた地域を巡り、人命救助に邁進する救急隊員の姿を撮影しながら戦争の状況と自らの心境をレポートしていく。

映画の最初に「18,000軒の家屋が破壊され、50万人が故郷を追われた」との記述があるが、それほどのインパクトを与えた戦争だった。モハンマド青年が乗った救急車も爆撃に巻き込まれ、まさに九死に一生を得る。ガザ市民による戦争のレポートであり、当事者の切実で生々しい思いが全編を貫いている。

モハンマド監督と、『ガザ・サーフ・クラブ』のサーファー青年はともに20代の同世代だ。彼らの無事を祈るとともに、彼らが残した決死の記録を大切にしなければという思いに駆られる。

『医学生ガザへ行く』

ガザの境界付近で軍がパレスチナ人相手に容赦なく発砲するのは『ガザ 自由への闘い』で見られた通りだが、スナイパーは意識的に若者たちの脚を狙うのだという。命を奪わない代わりに、若者たちの動きを止め、スポーツという「希望」を奪い、気力を砕く。それを成したイスラエル兵士には褒章として特別休暇が与えられたともいう。あまりの鬼畜の所業に、もはや言葉が無い。

と言われてみると確かに、ガザを描くドキュメンタリー作品の中で、片脚あるいは両脚を失った青年が多く登場することに気付く。

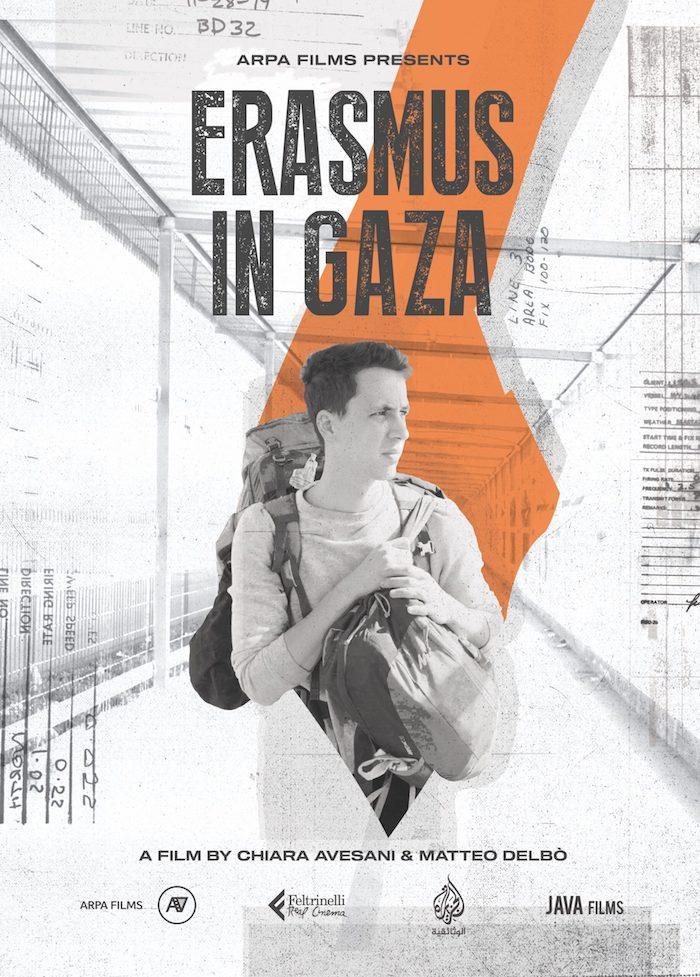

『医学生ガザへ行く』(21年/チアラ・アヴェサニ & マッテオ・デルボ監督/「アジアンドキュメンタリーズ」にて配信中)は、ヨーロッパの有名な交換留学制度を利用し、同制度史上初めて、留学先にガザを選んだイタリア人青年医学生の姿を描く作品である。

その青年医学生が専攻しているのが骨の損傷であり、ガザの病院で学び、特殊銃弾によって脚を破壊されてしまった患者の治療に繋がる論文を手掛けていく。西側の安全な世界からガザに入り、厳しい環境に驚き続ける青年の視点はまさに我々の視線となる。やがて青年は現地に馴染み、友人を作り、その友人の安否を憂い、そして人間として成長していく。

本作は青春のユニークな記録でありつつ、脚を失い続けるガザの若者たちの現実がここにはあり、各作品が繋がっていく。

『兵役拒否』

占領政策に対して、イスラエル側の視点で描く作品が『兵役拒否』(19/モーリー・スチュアート監督/「アジアンドキュメンタリーズ」にて配信中)だ。

イスラエルでは、18歳になると男女ともに徴兵制がある。しかし17歳の女性のアタルヤは、占領地に暴力を奮う行為に加担したくないと考え始める。彼女の兄は、精神的に兵役に耐えられないとの診断書を取得し、兵役を免除された。アタルヤは兄の影響も受けつつ、兵役拒否を選択する。そして、刑務所行きとなる。

『兵役拒否』は、アタルヤの選択を描き、少しずつ兵役拒否の動きがイスラエルの若者の間に広がっていく様子を紹介していく。アタルヤの両親はともに軍役経験があり、祖父もバリバリの保守派である。しかしアタルヤは自らヨルダン川西域を訪れ、現地のパレスチナ人の苦境と入植者の横暴を目にし、自分で判断する強さを備えていく。人間は生まれながらにして平等であると訴え、占領に反対し、刑務所行きを覚悟して兵役を拒む。イスラエル社会全体を敵に回しかねない行為であるが、親は娘の強い意思を応援し、自分たちの保守的な考えも改めていく。

2019年の時点で、かすかな希望が見える作品だったはずだ。作品を見ると、いかにアタルヤが少数派であるかが分かり、道のりの長さに気が遠くなりそうになるが、このように考える若者が少しでも出現していることは希望になる。

その希望も今回の戦争で吹き飛んでしまったのだろうか。いや、むしろ今回の戦争を経てアタルヤのように考える若者がさらに増えるのかもしれない。その動きに備えるためにも、本作を見ておくことは重要だと思えてならない。

『ビューイング・ブース』

『ビューイング・ブース-映像の虚実-』(19/ラアナン・アレクサンドロヴィッチ監督/「アジアンドキュメンタリーズ」にて配信中)は、映像リテラシーのあり方を問う。

監督がイスラエルに関心を持つアメリカの学生に呼びかけ、監督が集めた40本のネット動画の中から数本を学生に選ばせて見てもらい、何が見えているか、何を感じるかをコメントしてもらう。40本の動画は、20本が人権団体によるもので、残りはイスラエル軍かその支持者によるものであるが、鑑賞する学生は選んだ動画がどちらによるものかは事前に知らされない。

監督はマヤという女性の学生の見方に注目する。マヤは、深夜にイスラエル軍兵士から目的不明の家宅捜索を受けるパレスチナ家庭の動画を見る。突然の兵士の訪問に当然ながら親は動揺し、夜中に起こされた子どもたちは混乱して自分の名前を間違えたりする。やがて兵士たちは去っていく。マヤは、捜索が手抜きで、その意図が不明であることや、演技っぽい所作が見られたことから、動画からやらせを嗅ぎ取り、警戒する。

見た映像をそのまま鵜呑みにせず、冷静な判断を試みながらコメントを重ねていくマヤの映像リテラシーの高さに監督は感嘆する一方で、本当に伝えたい事象を映像で伝えるためにはどうすればいいのかと自問してしまう。結局、鑑賞者は自分の見たいものしか見ないし、解釈したいようにしか解釈しない。

これだけであれば、もしかしたらやり過ごしてしまう作品なのかもしれない。しかし肝心なのは、映画の中で説明はないのだけれども、イスラエル軍には新兵に目的もなく深夜に家宅捜索を課すプログラムがあるということなのだ。適当に選んだ家で家宅捜索を行い、30分後に立ち去る。説明は一切しない。これは新兵の良心を打ち砕く効果があると同時に、パレスチナ人を威嚇する。どうして家宅捜査をしたのに誰も逮捕されなかったのかという疑念と恐怖を、近隣住民に植え付ける。新兵は嫌がらせや虐待に慣らされ、次第に蛮行に順応する。こうやって虐待と支配の構造が継続していくのだ。

つまり、マヤが見た動画は、この新兵プログラムの場であった可能性が高い。不可解な行動が目的だから、マヤが動画を不可解と感じたのも当然だ。

動画は、人権団体がイスラエル軍の悪行を告発する意図で上げたものであるかもしれず、一方でイスラエル軍が力の誇示の為にアップしたものである可能性も否定できない。内容がフェイクである可能性は低い。虐待マシンとしての兵士の製造過程が映っていると見ていい。

本作が新兵プログラムの存在に触れない理由は分からない。ともかく、動画の判断はかくも難しい。難しいことを自覚した上で、例えば関連書籍に接するなど、サブテキストから知識を蓄えることが肝要であると改めて教えられる作品である。

おわりに

冒頭に触れたIDFAのディレクターのオルワ氏は、シリア出身の映画プロデューサーである。自ら拘束され、拘留され、処刑死を目前にした経験を持つ。その時に氏の支えとなったのは、映画業界で自分の知らない人たちまでもが精神的に連帯してくれているという思いだったという。

日本でデモをしたところでガザの人たちの役には立たないという気持ちがあるとしても、自分が苦境に陥った時、世界のどこかでだれかが共闘してくれていると知ったら、それは励みになるかもしれない。『ガザ 自由への闘い』の中で、酷い状態に倦みきった女性が「同情はいらないから人権をくれ」と訴える場面があり、見ていて絶句するしかないのだが、だからと言って何もしないでいいということにはならない。

ガザの映画を見るということは、無関心から一歩を踏み出すということなのだ。

<参照記事>

SCREEN DAILY「IDFA apologises for “hurtful” slogan shown by activists at opening ceremony」https://www.screendaily.com/news/idfa-apologises-for-hurtful-slogan-shown-by-activists-at-opening-ceremony/5187796.article

SCREEN DAILY「Palestine Film Institute welcomes latest statement from IDFA」https://www.screendaily.com/news/palestine-film-institute-welcomes-latest-statement-from-idfa/5187859.article

<参照文献>

・『パレスチナ問題の展開』(高橋和夫著/2021年/放送大学叢書)

・『イスラエル vs. ユダヤ人』(シルヴァン・シペル著/2022年/明石書店)

・『ガザに地下鉄が走る日』(岡真理著/2018年/みすず書房)

・「ガザ、それでもなお――」(「イスラーム映画祭アーカイブ2020」より岡真理氏による寄稿文)

矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)

仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。

寄稿:矢田部吉彦

編集:おのれい