『ヨーロッパ新世紀』©Mobra Films-Why Not Productions-FilmGate Films-Film I Vest-France 3 Cinema 2022

21世紀に入り、どの国の映画が飛躍したであろうか。多くの国名を挙げることが可能だろうけれども、「ニュー・ウェーヴ/新しい波」の勃興がはっきりと世界に認識され、広義において相通じる映画スタイルを共有し、強い個性を持つ監督が続々と現れた国と言えば、ルーマニアを置いて他にない。

そして、驚くべきことは、ゼロ年代序盤を緒とする「ルーマニアン・ニュー・ウェーヴ」で頭角を現した監督の多くが、現在でも絶好調であるということだ。メジャーな映画祭でルーマニア作品の受賞は続いている。このような勢いを20年近く保っている国を他に思いつかないほどである。

そんなルーマニア映画の存在感を一躍高め、「ニュー・ウェーヴ」のけん引役でもあるのがクリスティアン・ムンジウ監督だ。『4ヶ月、3週と2日』がカンヌ映画祭にて最高賞のパルムドールを(ルーマニア映画として史上初めて)受賞し、世界を驚かせたのが2007年。比較的寡作なムンジウ監督だが、常にその作品はカンヌのコンペに指定席を確保している。2022年のカンヌも大いに沸かせた新作『ヨーロッパ新世紀』が10月14日に公開されることを機に、ムンジウ作品を振り返りつつ、ルーマニアン・ニュー・ウェーヴについても紹介してみたい。

ルーマニアン・ニュー・ウェーヴとは何か

そもそもどうしてルーマニアなのか。同じ東欧でも、ハンガリーでもポーランドでもなく、どうしてルーマニアから新しい波が興ったのか。恥ずかしながらその背景についてはあまり詳しくない。タル・ベーラ監督(ハンガリー)やアンジェイ・ワイダ監督(ポーランド)といった大巨匠を擁した国々に対し、相対的にルーマニアの存在感が世界的に低かったことが「新しい動き」を目立たせたのかもしれない。とはいえ、ルーマニアにもルチアン・ピンティリエ監督という先駆者がおり、彼の影響の元、ゼロ年代初頭にブカレストの映画学校で学んだ若い世代が飛躍していくことになる。

1989年まで共産主義体制であったルーマニアでは、チャウシェスクという独裁者が長らく君臨し、映画製作も厳しい検閲下に置かれていた。89年の革命で民主化が達成されるが、共産主義時代を知り、検閲の廃止=表現の自由を享受しつつ、しかし民主化後も事態は必ずしもバラ色にならなかったという挫折も目の当たりしてきた新しい世代が、革命から10年ほど経って表現者として台頭してきたことは、タイミングとしては理解できる。

また、ルーマニア映画業界の製作助成制度が機能不全に陥り、若い映画人たちが自らプロダクションを立ち上げて製作を推進していったという背景がニュー・ウェーヴを押したと指摘できるかもしれない。(※1)しかしポーランドやハンガリーではなぜ同様の動きが無かったのか、ここは深く比較研究してみたいところだ。ともかく、ルーマニアでは、起こったのである。

ゼロ年代に台頭したルーマニア映画に共通するキーワードがあるとすれば、それは「リアリズム」に尽きる。共産主義時代の抑圧や矛盾がいかに家族や個人に影響を及ぼしていったか、その様子を淡々と見つめていくのが新しいルーマニア映画の特徴だ。ひとつの場面を、カットを割らずに見せるキャメラの長廻しを多用し、商業映画的な煽りは完全に排除される。生活の断面を粘り強く「観察」し、ストイックでミニマルな、ドキュメンタリー的な作りが若いルーマニア監督たちに共有され、「ルーマニアン・ニュー・ウェーヴ」として世界を席巻したのだった。

そのニュー・ウェーヴを構成する作家たちの数はとても多い。先鞭をつけたのが、クリスティ・プイウ監督だろうか。プイウ監督による『The Death of Mr. Lazarescu(ラザレスク氏の最後)』が2005年のカンヌ映画祭「ある視点」部門で作品賞を受賞したのが、「ルーマニアン・ニュー・ウェーヴ」の世界的認知の嚆矢と言っていいかもしれない。救急車で運ばれる老人男性が病院をたらい回しにされる様子を描くこの作品は、監督の親の世代の物語であり、民主化以降に忘れられていく世代の苦しみと哀しみのダーク・コメディであり、傑作だ。

そしてクリスティ・プイウ作品は現在に至るまで全て傑作と言っても過言ではない。離婚のショックから殺人を起こすに至る男を通じ人間存在の意味を問う『Aurora』(10)。『シエラネバダ』(16)では法事で集まった一族によってアパートの一室がカオスと化す様子を圧迫的なリアリズムで描いた。『シエラネバダ』は173分の長尺だが、当時勤務していた東京国際映画祭での上映を即決するのに長さは全く障害にならなかった。そして『荘園の貴族たち』(20)は20世紀初頭を舞台とし、文芸の匂いをまとった新境地に突入している。

ニュー・ウェーヴを準備した存在として、コルネリュ・ポルンボユ監督も重要だ。

田舎の村に革命はあったのかとテレビで論じる風変りな人々を描くダークなコメディドラマ『ブカレストの東、12時8分』は、2006年のカンヌ映画祭で、全部門を通じて最高の新人監督に与えられる「カメラ・ドール」を受賞した。さらに、2009年の『Police, Adjective』もカンヌの「ある視点」部門の作品賞を受賞し、これは青年の逮捕をためらう警察官の逡巡を、永遠にも感じられる特徴的な長廻しで意識させていく傑作であった。(※2)

ポルンボユ監督は、自由で実験的な作品も手掛ける。例えば、プロサッカーの審判であった監督の父親が笛を吹いた88年の雪中の試合を録画したビデオを、監督が父親と一緒に見ながら画面の外で会話していく「だけ」の『The Second Game』(14)という作品があり、これが滅法面白い。サッカーの話をしているのだが、自然と共産主義下のテレビ中継のあり方にも話が及び、意外な形で89年以前の社会生活が伺い知れる構造になっているのだ。

目下の最新作『The Whistlers』は2019年のカンヌのコンペ入りを果たし、口笛で会話を交わす人々を描くという、ポルンボユ監督は依然として異彩を放つ存在であり続けている。

さて、勃興期に話を戻すと、05年のプイウ監督のカンヌ「ある視点」部門作品賞受賞と、06年のポロンボユ監督のカンヌ新人賞受賞で、ルーマニア映画に世界的な注目が集まり始めた中、ついに翌年の07年、クリスティアン・ムンジウ監督がコンペ部門の最高賞/パルムドールを受賞する。かくして「ルーマニアン・ニュー・ウェーヴ」が本格的に世界に浸透することになるのだった。

※1 参照:Knights of Odessaさんnote「クリスティ・プイウ『ラザレスク氏の最期』ルーマニア医療の黙示録」

https://note.com/knightofodessa/n/nce0b76a978d4

※2:『Police, Adjective』(09)の魅力については、済東鉄腸氏による著書『千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行ったことがないままルーマニア語の小説家になった話』(2023年、左右社)が素晴らしい形で紹介しているので、是非参照されたい

もうひとりのクリスティアン

2007年にクリスティアン・ムンジウ監督がカンヌのパルムドールを受賞するという話をする前に、同じ2007年のカンヌで、「ある視点」部門の作品賞を受賞した作品に触れておきたい(そう、07年のカンヌは、メインのコンペ部門と、第2コンペ的位置付けの「ある視点」部門において、いずれもルーマニア作品が最高賞を受賞したのだった)。

受賞したのは、クリスティアン・ネメスク監督による『カルフォルニア・ドリーミン(endless)』。

99年のコソヴォ戦争時、米兵と武器を運搬するNATOの列車がルーマニアの田舎の村を通過し、駅長がその列車を停止させたことを機に、村がカオスな状態に陥る様が描かれる。強烈なエネルギーに満ちた驚きの作品だった。07年当時、東京国際映画祭に新設した「ワールドシネマ」という部門に本作を招聘したのだが、その時に取材に答える形で僕が書いた文章が内容を表しているので、転載してみよう。

「ネメスク監督は、数本の短編でカンヌなどの映画祭で注目され、今回は満を持しての長編デビュー作となりました。長編を撮れる喜びに満ちたような、短編で持て余したエネルギーを全て注ぎ込んだような、とてつもないパワーを発散する堂々たる処女作です。スケールの大きい物語設定、大胆な人物造形、人間心理に対する深い読み、臨場感溢れる手持ちカメラ、そしてカオスの果てに唖然とするラスト。圧倒的腕力を持つ新人の登場といわざるを得ません。

しかし、惜しむらくは少し長い。素人の目でも、ここは少し切れるのではないか?とか、全体をあと20分は短縮できるのではないか?と思ってしまいます。それぞれの描写が過剰であり、もう少しコンパクトにまとめても全体のエネルギーを損なうことは無かったのではないかと考える人がいても無理もないと感じます。

実は、ネメスク監督は、この作品の編集作業中、事故で亡くなってしまいました。編集室からの帰り道だったそうです。この映画の編集は、終わっていません。監督がどのような最終形を想い描いていたか、知ることは出来ません。残されたスタッフは、自分たちで手を加えることはせず、監督が最後に触れた編集バージョンを完成形とし、そして「未完」の思いを込めて副題に「endless」と付けたのです。

世界はもう、この驚くべき才能を持った監督の新作を見ることが出来ません。監督にとっては、処女作であると同時に遺作であり、我々にとっては発見と同時に喪失であります。これを無念と呼ばずして、何を無念と呼ぶでしょうか。粗さを残す編集を含めて全てが、この作品を形作っているのです。カンヌ映画祭はその無念に泣きました。日本人にもこの無念を共有してもらいたい。そして、余りにも早く逝ってしまった天才の記憶を脳裏にとどめておきたいと思うばかりです」

(※3)

※3引用:CINEMATOPICS「第20回東京国際映画祭:『カリフォルニア・ドリーミ(endless)』“endless”の意味は?」

http://report.cinematopics.com/archives/26407

クリスティアン・ムンジウ監督『4ヶ月、3週と2日』

さて、クリスティアン・ムンジウ監督に話を戻そう。

ブカレストの映画学校で学び、助監督やCM製作等を経て、ムンジウ監督は2002年に初の長編『Occident』で監督デビューする。タイトルはずばり「西」というわけで、東欧としてのルーマニアを強く意識していることが伝わってくる。交差する3人の人物の運命を通じ、現代ルーマニアの姿を描く作品だった。後の作品に比べれば少し軽目のタッチであった本作は、すかさずカンヌに選ばれ、「監督週間」部門でワールドプレミアされている。

そして2007年に発表し、カンヌの話題をさらい、最高賞に輝いてルーマニアン・ニュー・ウェーヴの象徴となったのが、『4ヶ月、3週と2日』である。

物語の舞台は87年、チャウシェスク政権下のルーマニア。大学生のガビツァが妊娠し、学生寮のルームメイトのオティリアが中絶に協力する。共産主義下において中絶は違法であり、闇医者を頼ることになる。しかし約束の段取りを怠った2人に対して闇医者は不満をぶつけ、物事は予定通りに進まない。映画は、オティリアが文字通り奔走する1日を描いていく。

『4ヶ月、3週と2日』は、中絶するガビツァが少し浮ついて甘えた性格であり、彼女を支えるオティリアが自己犠牲を厭わない人物であるという、優れたキャラクター描写を基盤とし、先の見えないドラマの構築と心理描写が抜群に上手い。中絶の実行場として予約するホテルの受付係はなかなか融通が利かず、共産主義を象徴するかのような官僚的態度で主人公と観客を大いにいらつかせる。女性たちが約束の段取りを守らなかったことに怒る闇医者は、高圧的であるが、彼自身が追うリスクの大きさには説得力がある。そして、ガビツァの看病中にも関わらず恋人の実家に立ち寄らざるを得ないオティリアが経験する家族の団らんの耐えがたさは、来るべき世代間の断絶を予感させる。徹底したリアリズムは恐ろしさを招き、本作はヒューマンドラマというよりは、ほとんどサスペンス映画に近い。

2007年当時、違法中絶手術を受ける若者の切羽詰まった様子をここまでリアルに描いた作品は無かったはずだ(堕胎医の立場の作品はあったとしても)。それだけに本作の与えた衝撃は絶大であった。

リアリズムは映画の歴史の中で常に重視され、象徴的なムーヴメントが一定周期で巡って来る。例えば、第2次大戦終戦直後のイタリアを生々しく描いた作品群は「ネオレアリズモ」と呼ばれ、一世を風靡した。その影響下に誕生した50年代末のフランスの「ヌーヴェル・ヴァーグ」もリアリズム重視の流れにあったと言えるし、さらに90年代のデンマークを中心にした「ドグマ95」という動きも、独自のルールを設定して映画のリアリズムを追求した。もちろんリアリズムを信条とする作家は常に存在しているけれども、ある程度まとまった動きとなると世間が反応する。それが今度はルーマニアを拠点に起こったのだ。

『4ヶ月、3週と2日』に代表される、虚飾を排し、長廻しを軸にしたサスペンスフルなリアリズムを世界は歓迎し、ここにおいて数年来のルーマニア作品の活躍はもはや「新しい波」であると認識されるに至り、多くの映画祭が特集を組むようになっていく。「ルーマニアン・ニュー・ウェーヴ」は、改めて映画のリアリズムとは何かを見つめ直すきっかけを映画ファンに与え、それは今に至るも続いている。

なお、残念ながら、共産主義下の昔話として『4ヶ月、3週と2日』の物語をやり過ごせないことは周知であり、現在も女性が同じ苦しみを強いられる環境が世界には多く存在する。『4ヶ月、3週と2日』は、『17歳の瞳に映る世界』(20/イライザ・ヒットマン監督)や、『あのこと』(21/オードレイ・デュヴァン監督)に多大な影響を与え、極めて重要な作品の1本として存在し続けている。

女性映画作家としてのムンジウ監督

共同監督作品などを除くと、単独監督作としては新作『ヨーロッパ新世紀』が5本目であり、ムンジウは寡作の部類に入る監督と言えるかもしれない。それだけに1本ごとの凝縮度というか、充実度が並み外れている。

『4ヶ月、3週と2日』の5年後に発表された『汚れなき祈り』(けがれなきいのり)(12)は、修道院を舞台にし、修道女になった女性のもとに、かつてともに孤児院で育った女性がやってくることで発生する予期せぬ事態を描いている。修道女は神父に従順に従う存在であり、外部の友人は奔放な自由人である。この2人の女性のコントラストは『4ヶ月、3週と2日』の延長線上にあると見ることが出来るが、前作では中絶の苦難が女性を襲うのに対し、『汚れなき祈り』の奔放な女性はその粗野な行動ゆえに悪魔と見なされ、悪魔祓いの対象とされてしまう。

そしてその4年後の『エリザのために』(16)で中心となるのは、高校卒業を控え、イギリスの大学への留学が内定している女性と、その父親である。娘は、卒業試験の前日に通学路で暴行を受け、試験に支障を来してしまう。国外での勉強経験を何よりも重視する父親は、イギリス留学が取り消しにならないよう、娘の卒業試験の成績に対して裏工作を行う。

『4ヶ月、3週と2日』と『汚れなき祈り』、そして『エリザのために』に共通しているのは、ルーマニアの社会を背景にした、女性たちの受難である。ムンジウはいわゆる「女性映画」を手掛けていると言えるが、勝手に女性に寄り添っているわけではなく、そこには受難の元凶となる男性を配し、その存在に自覚的であることが指摘できるだろう。

『4ヶ月、3週と2日』では社会的に男性に避妊の意識が存在しないことがほのめかされ、共産主義自体が言うまでもなく抑圧そのものだ。『汚れなき祈り』では神父が神の威光を借りた家父長的存在として振る舞い、『エリザのために』では父が暴走する。

いずれもリアリズム/サスペンスで引っ張り、安易な展開予測を許さない。『汚れなき祈り』の悪魔祓いは、まるで集団ヒステリーのようなカオスの場と化す。そういえば、今年公開された悪魔祓いを題材とする某ホラー映画では、煩悩の元凶となる美女/魔女を神父たちが皆殺しにして一件落着に持ち込むという、見方によっては壮絶なミソジニー映画であったことに慄いたが、当たり前だが『汚れなき祈り』はそのような作品とは全く異なる。より残酷であり、どうしようもなく現実である。

同情すべきは、『エリゼのために』の父親だ。観客はみな、父の過ちを認めつつ、父に同情するだろう。ムンジウの作品は、物語が流れ始めたが最後、誰にも止められない。事態の進行は、登場人物の裁量を越えてしまうのだ。父も、物事が自分の意思よりも先に進んでしまい、もうどうにもならない。

しかし重要なのは、民主化によって社会が良くなるかと夢を見たが、その夢が実現せず、大いなる挫折を経験した世代であることを、父が隠さないことだ。父は海外で勉強することが唯一の可能性だと、娘に期待を半ば押し付ける。89年の革命に続く希望と失望を経験した世代と、彼らに続く世代とのギャップを描くことで、ムンジウはルーマニアの現実を鋭く活写してみせるのだ。

ムンジウ監督新作『ヨーロッパ新世紀』

ムンジウ監督新作『ヨーロッパ新世紀』は、『エリゼのために』の6年後、2022年のカンヌ映画祭コンペ部門でワールドプレミアされた。

新作の舞台は、現代、トランシルヴァニア地方の山間の小さな村。出稼ぎ先のドイツで仕事をクビになった男性マティアスが故郷に帰る。前妻の対応は冷たく、幼い息子は山で不穏なものを目撃してから内にこもっている。一方、経営が苦しいパン製造工場の女性経営者シーラは、低賃金外国人労働者の雇用に踏み切る。しかし地元民はその決定に反発していく。

マティアスとシーラの行動が映画の軸にはなっていくのだが、全体として浮かび上がってくる真の主役は「集団」だ。閉鎖的な村は現代の偏見や差別が凝縮されたような、ヨーロッパ問題の縮図のような場として描かれる。マッチョなマティアスは息子に「男らしさ」を要求し、保守的な地の旧弊を象徴する。シーラが雇用したスリランカ人が、いかに善人で正当な手続きを経て勤務していようが、村人は「よそ者」のレッテルを執拗に張りたがり、彼らが練ったパンなど食べられないと理不尽を叫ぶ。その地から多くの人間が国外に働きに出て、そこではよそ者扱いされているというのに、である。

状況の進行が止められないというムンジウ映画の緊迫感は健在であるが、序盤から一定のリズムでシーンやエピソードが繋がっていき、ムンジウもワンシーン・ワンカットにこだわらなくなってきたのかと、一瞬思わせる。しかし、その時はやはりやってくる。

終盤、およそ15分に及ぶ圧巻のノンストップ長廻し場面が登場する。集団がその本音を包み隠さずぶちまけるこのシーンこそ、ヨーロッパの矛盾がーーいや、世界の矛盾が――恐ろしい形で凝縮されたシーンであり、集団演技の信じられないクオリティーに驚愕させられる。ルーマニアン・ニュー・ウェーヴの究極の姿であることを超え、単に今年必見の15分であることを、ここに強く記しておきたい。

個の物語から集団心理劇へ、そして共産主義下のルーマニアの記憶から踏み出して現在のヨーロッパの問題へとムンジウ監督は視点を広げている。そして、特定の状況下でいかに人は差別的になり得るかという観察は、地域を越えて普遍的な人の心のあり方を暴き、恐ろしい。

ところで、原題は『R.M.N.』というもので、どういう意味かと調べてみると、ルーマニア語でMRIのことなのだそうだ。病院で、脳や体の断面像を撮影するあの装置。つまり、ルーマニア人の頭と体の状態を輪切りにして見てみようというわけだ。しかし、トランシルヴァニアという地には、ルーマニア人に加えてハンガリー人も住んでおり、そして地元民は周辺諸国に出稼ぎに行くし、劇中のパン工場がEUからの交付金を頼るように、ヨーロッパの中にしかと組み込まれている。従ってこの作品を『ヨーロッパ新世紀』と名付けた見立ては素晴らしく、近年最高の邦題のひとつではなかろうか。

もちろん、ヨーロッパ映画の新世紀とはルーマニア映画の世紀なのだと読み取ることも許されるだろう。

鬼才、ラデュ・ジュデ監督

ルーマニアン・ニュー・ウェーヴを語る文章で、ラデュ・ジュデ監督に触れないわけにはいかない。メジャー映画祭での受賞が続き、最も意欲的で過激で、絶好調なルーマニア監督の1人だ。

ポルトガルのペドロ・コスタ監督の助手をしたり、同胞のクリスティ・プイウ監督の現場を手伝ったりする傍ら、短編で輝かしい実績を挙げたラデュ・ジュデ監督は、2009年に『The Happiest Girl in the World』で長編デビューする。飲料メーカーの懸賞ゲームで、乗用車を勝ち取った若い女性が巻き込まれる騒動を描く物語。資本主義社会の諸相を見つめる作品は好意的に受け取られ、ベルリン映画祭でワールドプレミアされている。

続いて、前妻と暮らす娘に会うために奮闘する30代の男性を主人公に、家族の機能不全を描く『Everybody in Our Family』(12)もベルリンでプレミアされる。ここまでは、どちらかといえばタッチは軽めであった。そしてベルリンのコンペ部門入りを果たす『Aferim!』(15)でジュデ監督の個性はさく裂する。19世紀初頭のルーマニアを舞台に、ロマ民族に対する壮絶な差別の実態をモノクロ画面と膨大なセリフの渦を駆使して描き、ジュデ監督独自のリアリズム美学が確立された作品だ。見事、監督賞を受賞。

『Scarred Hearts』(16)ではさらにスタイルを変化させ、スタンダード画面を用い、絵画と詩歌と映画を融合させる試みがなされている。難病を患い、海辺のサナトリウムで過ごす青年が、生きながら棺桶に横たわっているようだとこぼす日々を描く。ルーマニア的リアリズムから離れ、別の形の美学を模索した意欲作であった。そしてロカルノ映画祭で審査員特別賞を受賞する。

『I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians』(18)は超ド級の重要作である。1940年代に、ルーマニアがナチスと協力してユダヤ人を虐殺したという不都合な歴史をテレビ番組で扱おうとする女性が上司の抵抗と闘うという内容で、歴史解釈問題を真正面から扱う作品であり、資料としての重要性も極めて高い。自国の負の歴史に正対する勇気は、他に類を見ないほどだ。チェコのカルロヴィヴァリ映画祭グランプリ。

さらに度肝を抜いたのがベルリン映画祭のコンペ部門で最高賞(金熊賞)を受賞した『アンラッキー・セックスまたはイカれたポルノ』(21)だ。冒頭、性器描写もあからさまな男女の激しくハードコアなセックスシーンでスタートする(監督は各国の上映倫理基準に柔軟に対応し、この場面を楽しい形で隠す「監督自己検閲版」も用意しており、日本ではそのバージョンが配信され、ブルーレイ発売もされている)。

このセックスシーンは、学校の教員であるエミリアが、夫とのセックスを自分たちの嗜好として自ら撮影したものだったことが分かる。そして、その動画がアンラッキーにもネットに流出し、大問題となってしまう。学校側もPTAも問題視し、エミリアを罷免しようとする。しかし、動画がネットに流出してしまったことは人騒がせな話であるとしても、もともとは既婚者がパートナーと合意上のセックスをしているだけのことで、それは職を失う理由になるのだろうか?教職は聖職で、セックスは禁じられるとでもいうのか?

いやはや全く、何という目の付け所だろうか。ジュデ監督の発想の奇抜さと鋭さに心から脱帽せざるを得ない。エミリアは、PTAとの会議に臨むが、そこには偏見と偽善が渦巻き、またしても徹底したリアリズム描写が見る者を戦慄させる。これは必見の傑作であり(目下唯一日本でも見られるジュデ監督作だ)、最高賞を与えたベルリンも讃えたい。

さらに、すかさず最新作が2023年に発表された。『Do Not Expect Too Much From the End of the World』。こちらも数行では伝えきれない奇抜な意欲作にして、傑作だ。

工場で起きた事故を取材するドキュメンタリーチャンネルのAD女性が、労働者や被害者に話を聞く過程で露呈する欺瞞や偽善を描く作品、と書いてもこれは映画の半分に過ぎない。現代を舞台とする本編はモノクロなのだが、ここに時折、女性のタクシードライバーを主人公とする80年代に作られたカラー映画のシーンが挿入され、奇妙なコントラストが形成される。資本主義下の女性ADと、共産主義下の女性労働者が並置され、深読みを誘うが、その女性タクシードライバーを演じた女優は、40年の歳月を経て、本編にも登場し、時空はさらに捻じれていく。

やがて後半パートに突入すると、そこは固定カメラのワンショット。映画の後半は、数十分に及ぶ長廻しのワンショットであり、現代の偽善が凝縮された、見事過ぎる形で完結するのだった。

この新作はロカルノ映画祭で見事に審査員特別賞を受賞。ラデュ・ジュデ監督は、新作が毎回メジャー映画祭に出品され、そして必ず大きな賞に結び付く。ルーマニアン・ニュー・ウェーヴの存在感と重要性を、ムンジウ監督やプイウ監督とともに、世界に見せつけている存在なのである。

おわりに

ルーマニアン・ニュー・ウェーヴの動きの中で注目された監督には他にも多い。ニュー・ウェーヴの中心的存在の1人であるラドゥ・ムンテアン監督、ベルリン映画祭グランプリ受賞歴のあるカリン・ピーター・ネッツアー監督、同じくベルリングランプリ受賞のアディナ・ピンティリエ監督、そしてベルリン審査員賞受賞のフローリン・サーバン監督、さらに東京国際映画祭にも招聘し、個人的に作品を偏愛しているアドリアン・シタル監督(※4)など、触れたい監督のリストは続いていく。しかし、紙面が尽きた。ことほどさように、ルーマニア映画は充実しているのだ。

共産主義の暗い時代の記憶とその遺産を新たなリアリズムで描き、さらに新たな問題意識へと向かっていくルーマニア映画。その最新の姿が見られるクリスティアン・ムンジウ監督『ヨーロッパ新世紀』の日本公開を、心から歓びたい。

※4:前述の済東鉄腸氏が同書に、アドリアン・シタル監督と東京国際映画祭で交流して感動したとのエピソードを綴っており、監督を招聘した張本人である自分としては、このような縁に繋がったのかと知り、少しでも自分の仕事が無駄ではなかったと知って心から感動した次第…。

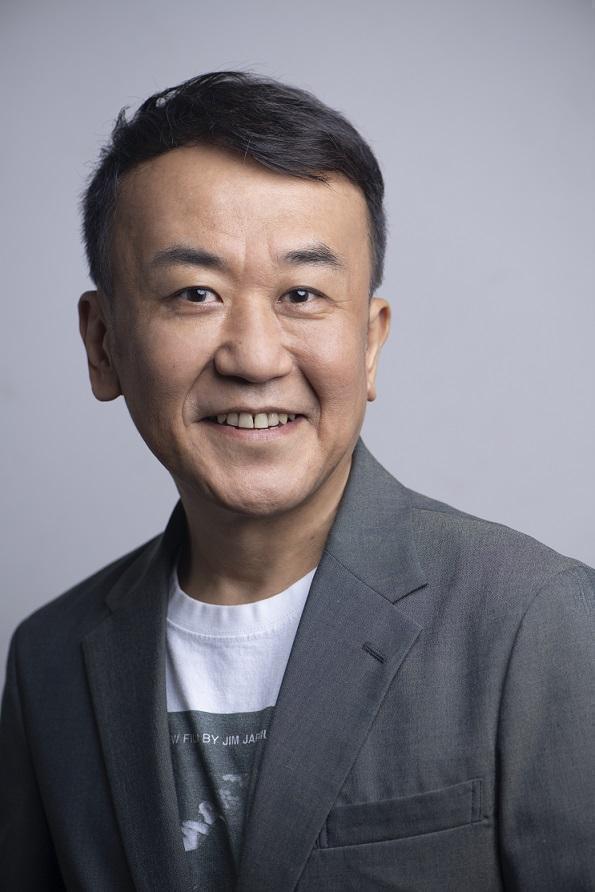

矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)

仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。

寄稿:矢田部吉彦

編集:おのれい