映画に国際的な視点を持ち込むには、なにも大都市で暮らしている必要などない。問題意識の持ち方次第で、広がりのある映画はどこでも作ることが出来る。どこにいても、国際的な評価に繋がる作品を作ることが出来る。

この一見当然に思えながら、実践できる人はとても少ない映画作りに長年取り組んでいるのが、岡山県の真庭市でトマト農園を営みながら映画製作を続ける山﨑樹一郎監督だ。トマト栽培と映画作りの二刀流ばかりが注目されてしまうことは、山﨑監督にとっては不本意かもしれないけれど、唯一無二のユニークな背景を無視するわけにもいかない。物語をイチから創造するクリエイターが、食べ物をイチから作ってみたいと考えてトマト栽培を収入源として選ぶという一貫した姿勢からは、大いに刺激を与えられるし、作品への関心も増す。もちろんその苦労は常人の想像を絶しており、トマト農園の規模も近年では縮小せざるを得なかったらしいが、それでも体を養う食べ物を作っている人が、心を養う物語を創っている事実に興味が尽きることはない。そんな山﨑監督の新作『やまぶき』が2022年11月5日から公開される。

実に多彩な内容を持つ『やまぶき』は、ロッテルダムやカンヌといった海外のメジャーな映画祭の招聘を受け、岡山県発の映画が国際的に評価され得ることを山﨑監督は証明している。

この度、山﨑監督に話を伺うことができたので、作品の内容とともに、監督の言葉も紹介しながら作品の魅力に迫ってみたい。

『やまぶき』の物語

『やまぶき』には、ふたりの主要人物が登場する。ひとりは、韓国から岡山に出稼ぎに来ている「チャンス」という名の男性。採石場で重機を操縦し、正規社員登用への道も見えてきた真面目な男性である。日本人の妻と娘と思しき女性たちと暮らし、岡山に骨を埋める覚悟を抱いているように見える。もうひとりは、「やまぶき」という名の女性の高校生。刑事を父に持つやまぶきは、進路を決める時期であるが、政治的主張を記したプラカードを掲げて街道沿いに立つ「サイレント・スタンディング」の活動に興味を抱く。

映画は、幸せを手に入れつつあるチャンスに訪れる皮肉な運命と、母を失ったやまぶきが人生に向き合う様を描いていく。そして縁の無かったふたりの人生は、地元に潜伏する現金強奪犯の存在によって、奇妙に結ばれていく…。

社会派ヒューマンドラマとしてスタートし、青春映画の側面も持ち、絡んでくる犯罪がどこかユーモラスな味ももたらす。外国人労働者が置かれる厳しい環境や、日本における政治デモへの理解の低さなど、複数の社会的主題を持ち、一方では家族のあり方を見つめる普遍的なテーマも備えている。実に、懐の深い作品である。

山﨑監督は、一体どのような経緯でこの物語を着想したのだろうか?

東京オリンピックへの違和感

山﨑監督の回答は意外なものだった。

「東京五輪開催に対する違和感が出発点でした。“復興五輪”と謳っていますが、私にとってそれはヒトとモノを強制的に移動させ、インフラ整備のため自然に悪影響をもたらす力を連想させました。採石場を舞台に選んだのも、歴史的に城を建設するために石を切り出す労働が強制されたように、権力のあり様を象徴する場のひとつであると考えたからです。本来、好きな人に会うとか、行きたい場所に行くとか、移動とは自由なものであるはずなのに、経済的な理由や社会的な理由によって移動しなければいけない人は、やはり不幸であると思います。しかし、そのヒトの移動が映画としては魅力的な物語になり得て、そして映像的な面白さにもつながり得るわけです。海外からもヒトが移動してくることにもなり、おのずから国際的な視点を持つに至った、というのが物語の着想を得た経緯です。五輪から福島のことも考えましたし、地方の置かれている状況に意識が向いていったのです」

五輪を巡る状況は『やまぶき』本編には一切登場しないのだが、なるほどこのような背景があったとは。監督の思考の裏側を垣間見るのは何とも刺激的だ。劇中には、国際的なパワーバランスの変動について発言する人物が登場する。それは国力の落ちた日本が悪あがき的に開催する五輪に対する遠回しの苦言であるように感じられるものの、五輪に対する直接的な言及は全くない。ただ、結果として国際色が豊かな作品となった背景に五輪の存在があったことを念頭に置くと、鑑賞後の感想も深いものになるだろう。

一方で、採石場が権力構造を象徴する場として用いられたとのことだが、画面に映る採石場はいかにも映画的な魅力に満ちており、アクションが起こりそうな予感を喚起して素敵であるのが面白い。

「あの場を社会的な問題として責めるという意識はもちろん無くて、そこで働く人を責めるというのはおかしいです。責めるべきは、もっと漠然とした大きなものです。現場をあげつらって批判的に描いても面白くないでしょう。やっぱり採石場ってカッコよかったですし(笑)、フィルムで採石場を撮れることが嬉しくて、ラッシュ(※撮影映像を確認する上映)を見た時、これは良い映画になると思いました」

チャンスという人物像

主人公のひとりであるチャンスがどうして韓国を離れたのか、その背景はあまり言及されない。岡山で彼を襲う運命も、大きな政治的な力が原因というよりは、小さな出来事の集積によるものだ。あからさまな「悪」を描いているわけではない。彼の人物像はいかにして生まれたのだろうか。

「社会的なメッセージを強く打ち出すというよりかは、役者=人物がその映画の中で何を考えて生きているのかを重視しました。チャンスを演じたカン・ユンスさんは、面白い経験の持ち主で、韓国の大学で哲学を学んだ後にJALに就職しています。実は学生時代に映画を作って、芝居もしていたのですね。やがてやはり芝居がしたいということで、JALを退職してイギリスの演劇学校に通います。そこで仲間たちとカンパニーを立ち上げて、各地で公演を行っています。そして日本の芸術祭のコンペに入選して、日本にも滞在しました。その流れで『地域おこし協力隊』という形で岡山の真庭市を訪れていたのです。僕はそこでカンさんと出会いました。7年前のことです。そうやって真庭市に流れ着いた彼の話を聞いているうちに、日本人がチャンスの役を演じると深刻になってしまいそうなところを、根がポジティブであるカンさんの魅力を以ってすればユーモラスにもなりうることに気付きました」

最初から韓国の男性が想定されていたわけではなく、まさに出会いとともに映画が作られていったことがよく分かるエピソードだ。移動や移民という主題はイメージしていたにせよ、当初は日本人を主人公としていたところ、カンさんとの出会いが韓国人の物語へと脚本の移行を促し、主題と見事なマッチングを果たしていくことになる。

「カンさんは実際に真庭市にいるわけで、完全な創作ということではなく、現実とのリンクが存在しています。場所と人物が乖離しない。これはいけるだろう、と思いました」

チャンスは厳しい境遇に置かれてしまうのだけれども、確かにカン・ユンスさんの持つポジティブな雰囲気が映画を必要以上の深刻さから救っている。絶妙なキャスティングであり、それを逃さない監督の碧眼はさすがとしか言いようがない。

ただ、軽やかなトーンは最初から狙ったことではなかったようだ。

「犯罪のエピソードをユーモラスに描こうとは、明確に思っていたわけではありません。ただ、現場に役の衣装を着た役者が立っている姿を見て、ここはリアルにやるというよりは、コメディーのタッチで行ってみようと決めました。全体のトーンは出来るまで分からないので、その場その場で、人物がその背景に立った時に、一番面白いことをしようと心掛けました」

「サイレント・スタンディング」について

一方の主役である少女のやまぶきは、政治的メッセージの書かれた看板を持ち、街道沿いに無言で立つ「サイレント・スタンディング」を実施する集団に参加する。

「実際に隣の町でサイレント・スタンディングをやっているのです。劇中の看板は、実際に使われているものを拝借しました。あの場所に立っている活動が、見世物としての微妙な形も含めて、自分には妙にリアルに感じられました。あれはなかなか考えても書けません。とても大切なことをしているなあと尊敬もしたし、実際に僕自身も立ってみたのですが、そこでやっている効果については、正直なところ微妙だなという思いでした。怒りを持って立ってはいるのですけれど、届くか届かないかは、分からない。実際に交通量が多い場所だし、いろんな人が通る。交差点という場所。これは映画に取り入れられるのではないかと思いました。」

効果があるかどうかは分からないが、広い世界への関心を抱くやまぶきは、この活動にやり甲斐を見出す。それは、彼女の亡き母への想いとも繋がっていく。とりあえず政治活動をしてみたい、と思う人にとって、「サイレント・スタンディング」は参加のハードルが低いだろう。政治的主張を掲げにくい現代の日本社会において、多くの示唆を与えてくれる設定であり、若者の社会参画意識に対する大人たちの反応も見逃せないポイントとなっている。

実は、やまぶきの母親には実在のモデルがいる。監督はその女性の実際の人生に創作部分を追加し、母娘の物語に深みをもたらした。やまぶきの行動に説得力が生まれる効果にも繋がっている。映画の中の母親は、権力の濫用を告発する側の人物であり、異なるイデオロギーの持ち主であろう警察官と結婚し、そしてやまぶきが生まれた。そこに、やまぶきの複雑な性格の背景を感じることも可能だ。母も「移動」する人だった。母の移動に対する違和感を、やまぶきは抱いている…。

ただ、ここは本編を見て感じてもらいたので、これ以上の記述は控えておこう。

やまぶきの政治活動に対して、父親が意見するが、正論を語っているようで、やまぶきの可能性をつんでしまっているようでもある。白黒の付け難いというか、観るものによって意見が違ってくるような、その父親の語りを川瀬陽太さんが絶妙に演じている。山﨑監督は言う。

「(78年生の)僕の世代は中間の世代で、10から20歳上の世代は、父権的な立ち位置が確保されていた世代です。僕より10から20歳下の世代は、もっと子どもや女性の権利に敏感な世代です。僕たちはその中間にいるというか、どちらも切り捨てられない世代で、引き裂かれているような、どちらに軸足を置くのも難しい」

複雑な価値観の衝突や葛藤が自然な形で描かれているのも、本作の魅力のひとつである。

なぜ山吹なのか

映画のタイトルでもあり、主人公の名前でもある「やまぶき」。言うまでもなく、花の名前に由来しているが、そもそもどうして山吹だったのだろう。

「真庭に移住して15年以上経つのですが、毎年農作業が始まる時期に、同じような場所で、とても美しい黄色い花が咲くのです。冬から春にかけて、まだ山が緑になりきらない時期で、黒とかグレーの背景に鮮やかな黄色い花が咲くので気になっていました。その花こそが山吹なのですが、同じ時期に咲く桜ほど知られていないこの山吹を、いつか題材にしたいと思っていたのです。絵的なコントラスもいいなあと感じていました。今回、山吹を重要な要素に位置づけようという意図が、五輪に対する意識よりも先にあって、調べていくと、山の斜面に咲いているとか、黄色に結び付けてお金や賄賂の隠語としてかつて使われていたことなどが、分かってきました。あんなに綺麗な花なのに、賄賂の隠語になるなんて。そういう多面的な面にも惹かれました」

斜面に咲いたり、季節の変わり目だったり、少し不安定なところが、青春期の10代の少女の心情に繋がるイメージだったのだろうか?

「それは違います。不安定さの中に強さがあるのです。斜面に咲くこと自体がなかなか無い。山吹は、日照が不足している場所でも咲く強さを持っている。強い花なのです」

フィルム撮影への想い

あらためて説明するまでも無く、現在の映画のほとんどは、デジタルで撮影されている。しかし、山﨑監督はフィルムでの撮影にこだわる監督として知られる。今回は、かつてメジャーな作品で用いられていた35mmではなく、16mmのフィルムが用いられている。フィルムに対する想いを伺ってみた。

「予算があれば常にフィルムで撮りたいと思っています。今回は16mmですが、学生時代に見た日本の小川紳介監督や土本典昭監督やフレデリック・ワイズマン監督らのドキュメンタリー映画が16mmで撮られており、荒々しく粒子の見えるようなフィルムの質感こそが、自分にとって映画だと思えるのです。16mmで撮れるなら絶対撮りたい、それが今回実現したという形です。

生々しさをフィクションに持っていくというか、映画を閉じるという効果がフィルムにはあると思っていて、そういう効果を期待しているところがあります」

映画を閉じる、というのはなかなか絶妙な言い方だ。生々しい現実をフィルムに刻印することが、「閉じる」という感覚に繋がるのだろうか。確かに『やまぶき』には生々しさが充満している。

「フィルムはデジタルに比べて撮影できる量が限られているので、現場はその緊張に薄々気付いてはいましたが(笑)、できるだけ感じさせないように心がけました。そして撮影された映像は期待以上の仕上がりで、これを編集する作業はとても幸せなものでした。しかし、あまりそこに酔ってしまわないようにしなくてはならず、フィルムを信じ過ぎないように気を付けたつもりです」

確かに、フィルムの質感を優先させて、ドラマが弱くなってしまっては本末転倒になってしまう。フィルム撮影という話題は、あくまで副次的なものとして語られるべきだろう。とはいえ、撮影の魅力は本作の最大のアピールポイントのひとつであることは間違いなく、ぜひ多くの人にその独特の味わいを堪能してもらいたい。

海外アーティストとのコラボレーション

『やまぶき』は、音楽と、冒頭と巻末に登場するアニメーションを、それぞれフランス人アーティストに依頼している。どのようないきさつで実現したのだろうか。

「フランス在住の日本人の男性プロデューサーと学生時代から付き合いがあるのですが、彼とフランスの映画教育プログラムを真庭で実践する試みを行いました。アニメーションを担当してくれたセバスチャン・ローデンバックさんはプログラムに参加してくれて、真庭に来て僕の家に泊まってもらったりしたような間柄です。そして僕はコロナウイルスの感染拡大前にフランスに1ヶ月滞在する機会があったのですが、その時泊ったアパートに住んでいたのが、音楽家のオリヴィエ・ドゥパリさんだったのです。帰国してから、編集に苦労していた時、冒頭と巻末にアニメーションを入れることでフィクションとして閉じたいという思いがあり、セバスチャンに依頼しました。オリヴィエは、一度見たら音楽があった方がいいとの意見だったので、僕は当初音楽のことを考えていなかったのですが、試しに作ってもらった音楽が面白くて、日本人と基礎素養が全く異なるというか、もっといろいろできそうだということになりました。かなりやりとりを重ね、1年くらいをかけて、お互いが納得するものが出来上がりました。僕からは『ここは天使が導くかのように』、みたいな抽象的な注文を出したりしてました(笑)」

岡山での映画製作について

そして、トマト農園と映画作りの両立についても、やはり伺わないわけにはいかない。

「トマト農園は縮小したのですが、続けています。ビニールハウス2棟でやっています。映画に時間が取られたので、トマトにかけられる時間が減ってしまったからです。毎回、農業と映画との引っ張り合いで、どっちも上手くいかないんですよ(笑)。本当に、どっちも大体中途半端になっちゃうので。でも、面白いから続けているんです。果たしてトマト栽培を『営めている』のかどうかと聞かれたら、営めてはいないかもしれませんが(笑)。

最初は映画をいったん脇に置いて、農業をするために移住したのです。しかし2年ほどが経って、真庭には映画が無かったので、上映会などを始めました。すると映画の幅が広がってきて、トマトの幅が狭まってきた、という感じです。

移住した当時は、『食べ物を作る=生きること』だと思いました。あとは、食べ物を作るのだから、死ぬことはないだろうと。バカみたいな考えですが。なんでも作れるようになっておこうと。その延長線上にトマト栽培がありました。

食べ物を作りながら映画を作るメリットななんだろうということは、よく考えます。最近ようやくちょっとずつ分かってきたのは、1人でビニールハウスで黙々と作業しているのが嫌いじゃないということです。高度なインテリジェンスを要求されるとはいえ、単純な作業です。しかし、孤独にトマトを管理している時間がとても好きなのだろうなと思うのです。たくさん作って生活しなきゃ、ということではなくて。なので、精神安定上、ビニールハウスに行っている、ということかもしれません。だから、規模は縮小しても、ゼロにはしたくない。トマトに接している時に、映画のことはほぼ考えないです。この先、続けないといけないとは必ずしも思っていないのですが、『農業と映画やってます』みたいなことをみなさん書くし、こちらもそれが売りになればとは思います。しかし、それは本質なことではなく、何をやっていようが、映画は映画で勝負する、という思いです」

「どこにいても世界は撮れるという意識は、もともと持っていました。見てきたドキュメンタリー作品もそうでしたし。住む場所を描こうとすることは、世界に通じるに決まっている。それが東京であれ、田舎であれ、結局同じというか、どれだけ物事を深く掘っていくかということだと思います」

まさしく、どれだけ深く掘れるか、ということに尽きるのだろう。トマトと映画を作る人、という入り口でまずは構わないので、山﨑樹一郎監督を知ってもらえたらと思う。韓国の俳優やフランスのアーティストたちを柔軟に取り込み、社会から家族に至る多彩な主題を巧みに物語に含ませ、フィルム撮影の美学においても観客の刺激に訴える。

この秋に『やまぶき』は、「スプリト(クロアチア)」「ウラジオストク(ロシア)」「ブラジリア(ブラジル)」「ルッカ(イタリア)」の4つの国際映画祭で連続受賞を果たしている。1ヶ月で4冠という快挙である。ロッテルダムやカンヌといったメジャーな映画祭を皮切りに、より小規模かもしれないけれど地元に根付いた海外の映画祭で受賞を続けることは、滅多にあることではない。日本の映画人にとてつもない刺激を与えるに違いない。

どこで暮らそうが、自分が暮らす場所は、国際的な場所なのだ。そういう意識改革を、山﨑監督と『やまぶき』が日本映画界にもたらすことを期待したい。

写真:『やまぶき』© 2022 FILM UNION MANIWA SURVIVANCE

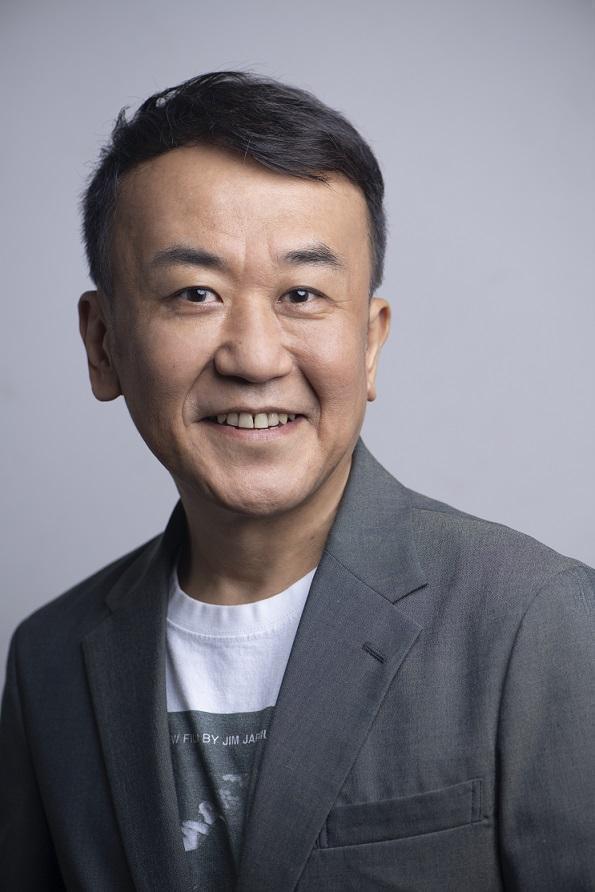

矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)

仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。

寄稿:矢田部吉彦

編集:おのれい

(注)

本コラムに記載された見解は各ライターの見解であり、BIGLOBEまたはその関連会社、「あしたメディア」の見解ではありません。