『地獄』©︎2009 Lobster Films / France 2 Cinema

2022年の上半期を振り返ったときにひとつ思うのが、クラシック映画に新たなファンが付き始めているのだろうか?ということだ。いや、去年からその予兆はあったのかもしれない。2021年7月に開催されたケリー・ライカート監督特集が、若い観客を集めてヒットしたのだ。ライカートをクラシックと呼ぶのは違うかもしれないけれども、海外で高く評価されながら日本でほとんど紹介されずにいた監督が注目を集めたことは、特筆すべき出来事だった。

クラシック特集のヒットが続いた2022年上半期

そして2022年に入り、ジャック・リヴェット監督特集、シャンタル・アケルマン監督特集がかなりの成功を収めている。ジャック・リヴェットは自由な作風が持ち味なので、時折難解な作品を放つこともあった。アケルマンは欧州では尊敬される存在だけれども、日本ではコアなファンがその名を知るに過ぎないはずだった。それが、それぞれの特集の客席には若い人の姿が目立ち、満席が続いたのだ。客席にいた僕は、正直心底驚いた。アケルマンが満席になるなんて!リヴェットの意味不明の作品に若い人が来るなんて!もう失礼極まりない心の声だけれども、それは本当に嬉しい驚きだったのだ。

リヴェットの場合は、知られざる作品も多く、企画した配給会社が丁寧に珍しい作品を集めてきたのが重要だ。アケルマンは、女性の監督の存在が世界の映画業界全体で重要視される中で、その優れた作家性を再評価するには最適のタイミングだったのかもしれない。知的に洗練され、クールで、どこかポップでもあるという素敵なビジュアルを宣伝で前面に出したのも効いていた気がする。特集の予告編は美しくスリリングで、複数の作品紹介に統一感があり、鑑賞欲を駆り立ててくれる素晴らしい出来栄えだった。

コアファンの心をくすぐるレアな作品を揃え、新しいファンも引き寄せられるポップな見栄えを整えたことが、功を奏したのだろうか。より深い分析が必要だろうけれども、ともかく新たな「発見」への知的好奇心の掘り起こしは、極めて重要な作業であり、その成功は映画の未来の可能性を示唆するようですらある。

もちろん、その背景には、デジタルリマスター技術の向上があり、世界の映画会社が名作やレア作をリマスターして美麗な形で発表しなおすという動きの活発化がある。世界のメジャーな映画祭のクラシック部門は、いまや大変な隆盛を誇り、そのクオリティの高さはメインの部門を軽く凌駕するほどである(名作だらけなのだから当たり前なのだけど)。デジタル修復された作品が激増している現在は、かつてないほどの「名作・レア作特集」を企画しやすい時代なのであり、そこに新たな市場があると思いたい。そこをうまく衝いてきたのが、リヴェットやアケルマン特集なのだ。

さらに、ヌーヴェルヴァーグ(※1)のビッグネームであるエリック・ロメール監督特集上映『四季の物語』や、フランソワ・トリュフォー監督特集『生誕90周年上映 フランソワ・トリュフォーの冒険』(現在も継続中)も堅実な集客であるようだ。僕はトリュフォー特集でトークする機会を頂戴した折、檀上から見ると250席が満席で、若い人の姿も目立ったことに驚いた。そもそも超大物のトリュフォーについて僕ごときがしゃべるなんて、とかなり萎縮していたのだけれど、初めてトリュフォーを見るという人もいたみたいなので、そういう人に向けてお話をしてみた。何とか無事に終わったか、と安堵していたら、特集が好評でアンコール上映が決まったとのこと(再びトークのお誘いもあった)。やはり、クラシックは好調なのか?

さて、8月から ロミー・シュナイダー映画祭が始まる。

【没後40年 ロミー・シュナイダー映画祭】

8月5日(金)〜8月25日(木) Bunkamura ル・シネマほか全国順次ロードショー

主催:マーメイドフィルム 配給:コピアポア・フィルム 宣伝:VALERIA

前述したのは監督特集ばかりで、役者の特集はあまり多くはない。例外がフランス人俳優、ジャン=ポール・ベルモンドで、ベルモンドの商業活劇を集めた2020年の特集はスマッシュ・ヒットを記録し、2022年秋には第3弾が開催される。この特集の成功も驚きだったけれど、ゴダール作品のベルモンドでなく、商業アクションスターとしてのベルモンドをプッシュした日本の配給会社の戦略が実に上手くハマった形だ。さあ、ロミー・シュナイダーはどうだろう?

※1 用語:1950年代後半から 1960年代前半にかけてのフランスで,商業映画に束縛されず自由な映画制作を行なった若手監督たちが台頭した状況を指す総称。「新しい波」の意。

ロミー・シュナイダーとは何者か

「没後40年」と題されたロミー・シュナイダー特集だが、かなり攻めている特集である。なぜなら、ロミー・シュナイダーが日本ではほとんど忘れられた存在に近いからだ。しかしあえてそこを企画してくるということは、再評価を願う映画会社の熱い想いを汲み取らないわけにはいかないし、新たに「発見」してもらえる余地は確かに大きいのかもしれない。なんといっても、ロミー・シュナイダーなのだから。

82年に没したロミーは、いまでもフランスでは大スターのままだ。ことあるごとにフランスのテレビではその生涯を振り返る特番やドラマが放映され、国民的に愛され続けている。知的な美しさを備え、繊細な演技で観客を魅了したことや、絶世の美男アラン・ドロンが最も愛した女性であり華やかなゴシップの世界を賑わし続けたこと、そして43歳というキャリアの絶頂期に亡くなったことが、全て神話の形成に繋がっている。そして、今回の映画祭のラインアップは、そんな神話的大スターであるロミーの魅力が存分に堪能できる構成になっている。作品選定が素晴らしい。

1938年にドイツ(現オーストリア)のウィーンで生まれたロミー・シュナイダーは、10代から俳優業をスタートし、オーストリア皇后を演じた3作の映画で大人気を博す。しかしお姫様役にうんざりしていたロミーは4作目の出演は断り、フランスやハリウッドを目指すようになり、やがてはフランスに活動の中心を置くことになる。58年に、当時無名のアラン・ドロンと共演。互いの第一印象は最悪だったらしいが(これも「神話」かもしれないけれど)、ほどなくして恋に落ち、59年に婚約会見を開くまでに至る。しかし、やがて破局。のちに互いに別の相手と結婚する。60年代にロミーは俳優として本格的に開花し、ルキノ・ヴィスコンティやオーソン・ウェルズなどの大物監督作品に出演。66年には息子を出産。60年代終盤から70年代にかけて数々のヒット作や傑作に出演し、ロミーの名声は揺るぎないものになる。しかし最愛の息子が81年に事故死してしまう。そして82年、心身の疲労が蓄積したまま出演した作品の公開のほぼ1カ月後に、死去。その原因は、自殺ともオーヴァードーズとも報道されたが、現在は自然死であったことが定説になっているよう。名声の光とスキャンダルの影の中で生きた、スター中のスターの人生であった。

今回の特集では、ロミーのキャリアの節々における重要作を見ることができる。日本未公開の傑作もある。存分に彼女の魅力を「発見」できる素晴らしい機会だ。そして、特筆すべきは、共演する相手の俳優の豪華さだ。アラン・ドロン、ミシェル・ピコリ、ジャン=ルイ・トランティニャン、イヴ・モンタン。いずれも「超」の付く大物俳優ばかりだ。これはもう極上の鑑賞体験となることは間違いない。果たしてどんな作品があるのか、少し見ていこう。

『太陽が知っている』

ロミー・シュナイダーといえば、まずは『太陽が知っている』を挙げる人が多いかもしれない。1969年の、アラン・ドロンとの共演作である。

夏休み。陽光降り注ぐ別荘のプールサイドで愛し合う、ジャン=ポールとマリアンヌ。ふたりは深い愛で結ばれているように見えるが、ジャン=ポールの友人ハリーが娘のペネロープを連れて訪ねて来ると、雰囲気が一変する。ハリーとマリアンヌが過去に関係を持っていたと感じたジャン=ポールは、猜疑心と嫉妬心に苛まれる。するとペネロープに関心が向かい、ここで奇妙な四角関係が出来てしまう。そして悲劇が…。

ロマンティック・スリラー、でいいのかな。ドロンとロミーの美しさが堪能できる作品だ。実生活でも恋人なのだから、さぞかしリアルな親密さが伝わってくるのだろう…、と思ってしまうところなのだけれど、実は違う。当時のふたりはもう別れている。そんなのゴシップじゃないかということではあるのだけれど、この作品に限っては、ゴシップも込みで楽しんだ方がいい作品なのだ。

60年代終盤、ロミーは2年近く表舞台から遠ざかっていた。そこでドロンが新作の相手役にロミーを指名したのだ。もちろん、マスコミはカップル復縁か?と騒ぎ、それが映画の宣伝に大いに役立ったことは言うまでもない。ドロンにロミーを応援したいという気持ちは絶対あったと信じているけれど、宣伝効果を見込むしたたかさも当然備えていたはず。それに応えるロミーもすごいし、彼女は見事に本作で「カムバック」を果たすことになる。

さらに、本作の撮影中に、ドロンのボディガードの男が殺害されるという有名な「マルコヴィッチ事件」が発生する。ドロンも容疑者として拘束されたり、やがてはマフィアや政界をも巻き込んだりの大騒動に発展するこの事件も、どうやらドロンは映画の宣伝に利用したふしがある。ドロンの図太さには驚かざるを得ないけれども、それでも『太陽が知っている』のドロンは終始とても暗く、やはり事件の影が演技に影響を落としているのかと思ってしまう。

ゴシップ込みで楽しんだほうが良い作品というのも、時にはあるのだ。

ちなみに、原題は『La Piscine』で、意味は「プール」。これではどうにもならないと考えた当時の映画会社が、アラン・ドロンの出世作である『太陽がいっぱい』(60/ルネ・クレマン監督)にあやかって、『太陽が知っている』と邦題を付けている。こういうことがかつては当たり前のように行われていた。日本の映画宣伝史として邦題を振り返るのも面白い。

そして実は1960年の『太陽がいっぱい』の冒頭シーンにロミーはワンシーンだけカメオ出演している。もちろん、当時のふたりは熱愛中だ。太陽つながりのドロンとロミー、話題は尽きない…。

さらにちなむと、『太陽が知っている』に登場するドロンの友人役のモーリス・ロネは『太陽がいっぱい』でもドロンと共演している。なので、何も日本の配給会社が強引に両者を関連付けたわけではなくて、そもそもからして思いっきり『太陽がいっぱい』を意識して製作されたのが、『太陽が知っている』なのだ。

そして、モーリス・ロネの娘役が、若き日のジェーン・バーキン。いや、もう、見どころあり過ぎ!

『マックスとリリー』

『マックスとリリー』は、クロード・ソーテ監督による1971年の作品。日本初公開であり、今回の映画祭の目玉であると言ってもいいくらい、素晴らしい。

銀行強盗が多発するパリで、後手に回る警察は焦りを感じている。刑事のマックスは現行犯逮捕にこだわり、組織犯罪の検挙を目指している。ひょんなことから、かつての兵役仲間の男がくず鉄業に関わりながら、セコい犯罪を行っていることを知る。マックスはその男に銀行強盗をさせて検挙する計画を思い立ち、男と近しい娼婦のリリーに接近する…。

犯罪映画の体ではあるけれど、キャラクターを掘り下げた人間ドラマと呼んだほうが正しく、そして特異なラブストーリーでもある。くず鉄処理場やパリの街並みは生々しく、ヌーヴェル・ヴァーグの肌触りも感じられる。なんといってもマックスのキャラクターが極めてユニークで、謎と変態性と知性と情熱が深く隠された紳士刑事、という姿が新しい。刑事の身分を隠したマックスに翻弄される娼婦のリリーも、艶やかで奔放なイメージの陰に愛情のかけらを覗かせ、絶品だ。

もちろんリリーがロミー・シュナイダー。そしてマックスがミシェル・ピコリ。ピコリは、2020年5月に惜しまれながら死去したのがまだ記憶に新しい、戦後フランスを代表する名優中の名優である。ふたりの共演はソーテ監督の前作『すぎ去りし日の…』(70/今回の映画祭では上映しないが配信で鑑賞可能)に次いで2度目であり、その後も共演作品が続き、生涯を通じて深い友情で結ばれていたという。

『すぎ去りし日の…』は、実業家の男(ピコリ)が自動車事故で吹っ飛び、それまでの出来事を回想する物語で、ロミーは男が幸せな家族を捨ててまで愛した女を演じている。その美しさは際立っており、『すぎ去りし日の…』はフランスで大ヒットを記録し、ソーテ監督とともにロミーの名声を一気に高めた作品であった。

ソーテ監督は『すぎ去りし日の…』の成功を喜んだものの、ブルジョワ家庭を描いたことを気にしたのか、より弱者の世界に寄り添ったのが『マックスとリリー』ということになる。場末のカフェで盛り上がるチンピラたちはとても愛おしく、策を巡らすマックスは陰険な悪者だ。しかし彼の陰険さは複雑に捻じれており、妖しい魅力にリリーは魅かれていく…。

フィルム・ノワール(※2)の雰囲気もまとったこの傑作の公開を、心から喜びたい。

ちなみに、71年当時、ウーマンリブの機運が高まっており、ロミーは妊娠中絶の合法化を訴える活動に対する賛同を公式に表明している。もはや、お姫様女優からは遠く離れ、確固たる意思を持つ存在として尊敬を集めていく。

※2 用語:1940年代から1950年代後半にハリウッドでさかんに作られた犯罪映画のジャンルを指し、アメリカ社会の殺伐とした都市風景やシニカルな男性の主人公、その周囲に現れる謎めいた女性の登場人物(ファム・ファタール)などを主な物語上の特徴とする

『夕なぎ』

ロミー・シュナイダーとクロード・ソーテ監督のコラボは続き、これまた互いの代表作となったのが『夕なぎ』(72)だ。原題は『César et Rosalie』、つまり「セザールとロザリー」なのだけれど、この2人に加えてもう1人、ダヴィッドという重要人物がおり、この3人の複雑な関係が描かれる。『突然炎のごとく』(62/フランソワ・トリュフォー監督)と並ぶ、仏製三角関係映画の傑作だ。

中年男のセザールは、くず鉄取り扱い業者の経営者として成功しており(ソーテ監督はくず鉄が好きだ)、明るい人気者だが多少うざい。ロザリーはセザールの元に身を寄せ、幸せな日々を送っているが、かつての恋人のダヴィッドが現れると、穏やかでいられなくなる。ダヴィッドは再び言い寄ってきて、それに気づいたセザールは嫉妬で怒り狂う。ロザリーが2人の間を行ったり来たりするうちに、3人の間に奇妙な関係が築かれていく…。

この作品ほど、見終わったあとワイワイ議論するのが楽しい作品はないだろう。3人の個性が強く、見る人によって支持する人物が全く変わってくるであろうからだ。セザールが映画の推進力になっていて、彼の取る突飛な行動には本当に驚かされる。しかし美しいロザリーがかわいそうかと言うと、必ずしもそうではなく、絶対的に彼女が悪いという意見の人もいるだろう。まともに見えるダヴィッドだって、とても勝手だ。などなど、議論は尽きないはず。ソーテ監督は、血の通ったセリフを繰り出し、決して答えが出ることはない愛の不思議さを、一種の軽さをまとった空気感の中で美しく描いていく。

セザールを演じるのは、イヴ・モンタン。フランスのシャンソン界の神さまのような存在で、役者としても数々の傑作に出演している。マリリン・モンローと交際していた、と言ったら凄さが伝わるだろうか。セザールの、粗野で、必死で、短気で、しかし人好きのする中年オヤジの迫力と魅力は、モンタンにしか出せないものだ。

そしてロザリーは、ロミーが演じたキャラクターの中でも最も難しい性格なのではないだろうか。自由なのか、勝手なのか、愛情深いのか、薄情なのか…。不思議なキャラクターをサポートするイヴ・サン・ローランの衣装がとても素敵だ。

ちなみに、終盤、19歳のイザベル・ユペールを見ることができるのも、おまけのお楽しみ!

『離愁』

正確に記せば『離愁 〈4Kデジタルリマスター版〉』。73年の傑作が美しく蘇る。今回の特集の中で、ロミー・シュナイダーの美しさが1番際立っているのが本作ではないかと、僕は思う。

1940年、ドイツ軍が東から侵攻してくるニュースを知る国境付近のフランスの村。村人たちは避難を始め、臨時列車に乗り込む。ラジオ修理工のジュリアンは、妊婦の妻を一等車に乗せ、自らは最後尾の家畜運搬用車両に乗り込む。たくさんの人で混み合う車両の中、ジュリアンは不思議な雰囲気をまとった美しい女性のアンナに出会う。一同を乗せた列車は、爆撃をかいくぐりながら走り続ける…。

暗い車両の中、照明がアンナに扮するロミーの顔を照らし出すとき、思わず息を呑まずにいられない。その静謐な美しさは、荘厳ですらある。

ジュリアンに心を開くアンナは少しずつ身の上を語り始める。ドイツで起きていることを知らないジュリアンは、その全てが信じられず驚いてばかりだ。戦争で何が起きているか、戦争中には分からない。そして、乗客の中には、第一次世界大戦を体験した者がおり、まさか戦争がもう1回あるとは思わなかったとこぼす。そのまま現在の我々の思いに、いかに直結していることか。

避難の場面は、実際の当時のニュース映像とシンクロしていく。その演出もとても巧みだ。

ただ、全体のトーンはかなり明るく、反戦映画といってもエンターテイメントと呼んで差し支えあるまい。人間臭さに溢れ、エネルギッシュである。列車映画の系譜で見ても面白く、コアなファンならば同年に作られたロバート・アルドリッチの『北国の帝王』を直ちに連想するに違いないし、リュミエールの『ラ・シオタ駅への列車の到着』そのままのショットも見ることができて楽しい。

列車は無事に目的地に着けるのか。ジュリアンは離れた車両にいる妻に再会できるのか。なにより、近くにいる美女との関係はどうなるのか…。観客の興味を乗せて、列車は走る。

そして、そして。このラストの素晴らしさは、もう筆舌に尽くし難い。まさに、反戦メロドラマの隠れた傑作だ。

ジュリアンを演じるのが、22年6月に訃報が届いたジャン=ルイ・トランティニャン。彼もフランス映画を代表する存在として、60年以上にわたって活躍した名優中の名優だ。小市民から色気溢れる役まで幅広くこなし、本作でもラジオの修理工という平凡な市民でありながら要所で気概を見せる男を演じて存在感を発揮している。無理もないことだと思ってしまうが、本作の撮影中、ロミーとトランティニャンは深い関係となったという。しかし関係は長続きせず、ロミーは深く悲しんだという。

『サン・スーシの女』

不幸なことに、70年代後半からロミー・シュナイダーの人生は辛さを増していく。自らに病気やケガが重なる一方で、離婚していた最初の夫が79年に自死し、2番目の夫とは81年に離婚、そして愛する息子を同年に事故で亡くしてしまう。そんな状況の中で作られたのが『サン・スーシの女』(82)である。そして、そんな状況下であったことが信じられないほど、ロミーの姿は凛と輝いている。俳優としての絶頂期はこれから来るのではないかと思わせるほどの出来だ。しかし、残念ながら、本作がロミーの遺作となってしまった。

国際人権団体を代表する男性マックスが、パリに帰国し、恋人が熱く出迎える。マックスは人権保護への闘いを会見で表明し、尊敬を集める。しかし、ある夜、怪文書を受け取ったマックスは人が変わったようになり、接見した南米の国の大使を殺してしまう。いったいマックスに何があったのか、そして殺された大使は何者だったのか。裁判が始まり、マックスは1930年代の少年時代を回想していく…。

マックスが少年時代に引き取られた夫婦の物語が中心となる。老いたマックスをミシェル・ピコリ、そして老マックスの恋人と、回想パートで少年マックスの母的存在となるエルザの2役を、ロミーが演じる。エルザは夫と引き離されており、少年マックスの存在に癒されながら、苦悩を深めている。エルザはナチ支配下にあるパリのキャバレーで歌手として生活費を稼ぎ、夫に会えない苦しみに耐えつつ、ナチ将校の嫌がらせにも直面せねばならない。戦争下における女性の極めて苦しい感情を、威厳を持って体現したロミーは、まさにキャリア最高の崇高な貫禄に包まれている。

私生活の苦境が演技の糧となったかどうか、それはあまりに陳腐な見立だとしても、本当にこれからだと思わせる演技だ。先輩のジャンヌ・モローや後輩のカトリーヌ・ドヌーヴが21世紀まで活躍し続けたことを思うと、82年のロミー・シュナイダーの死は、あまりにも早すぎたと嘆かざるを得ない。

ちなみに題名の「サン・スーシ」とは、劇中に登場するカフェの名前で、ここで重要な事件が起きる。サン・スーシ(Sans Souci)とは「心配ない」の意味で、つまり「心配事を忘れてくつろいでください」という意味のカフェであるわけで、そこで悲劇が起こることが辛い皮肉となっている。

さらにちなむと、映画の最後に無名時代のジャン・レノを見ることができる。ひとめで分かるので、これもおまけのお楽しみに。

劇中でロミーと共演する少年時代のマックスを演じる子役の男の子は、亡くした息子ダヴィッドと同年代であり、撮影開始当初はとてもデリケートな雰囲気であったらしい。しかし、ほどなくふたりは打ち解けたという。劇中でエルザがマックスを見ている視線は、ロミーが亡きダヴィッドを見つめている視線でもある。それを思うと、泣けてならない。

クラシック映画ブームは来ているか、いまクラシック映画を上映する意味とは

知られざる作品を含めた過去の傑作が積極的にデジタル化され、市場に出ていく現状は映画の「新たな」鉱脈であるだろうか。スクリーンでも配信でも、新作がとめどなく押し寄せてくる現在、個々の作品では何を見ていいかもはや分からず、個別作品には常に埋もれてしまうリスクが付きまとっているはずだ。

その点、目利きの映画会社が、確実な戦略の元に、重要な映画人によるまとまった量の作品を特集して(再)紹介するクラシック特集は、見る側にとってはどこか品質保証的な、安心できるという面があるかもしれない。さらに、誰もが知る名作のリバイバルということでなく、知る人ぞ知る隠れた逸品というスパイスが効いていればいるほど、新たなファンには「自分だけの発見」という、新作と同様の知的刺激がもたらされるかもしれない。

なにせ映画の歴史は120年を超えている。「クラシック新作」には事欠かない。新たな切り口は無限に存在する。しかし、そこには現代に蘇らせる意義が必要になるはずで、送り手が特集を届ける意味を真摯に考えないといけない。名作だからということだけでは、なかなか現在の若い観客には届かないだろう。

そして、受け手側にとっては、あえていま旧作を「発見」することも多様性受容の一環となるのだ、と言ったらこじつけだろうか。過去の作家が意図したメッセージが、いまだからこそ理解できるというケースもあるかもしれない。よりシンプルに言えば、過去の傑作に触れることで表現の無限の広がりに接し、現在こそが最先端なのだという思いこみから解放されるとしたら、それは自分の感受性をも大きく広げることになるだろう。

あるいは、過去には名作とされた映画が、現在の価値基準からすると微妙であるという逆の発見をしてしまうことすらあるかもしれない。それが、芸術と時代の価値観との関係を熟慮する機会となれば、それも大きな財産になるはずだ。映画には製作当時の世相が映っており、それはタイムカプセルのように手付かずのまま我々の目の前に現れる。クラシック作品を見ることは、あらためて現在地を知るということに他ならない。

果たしてクラシック映画ブームが来ているのかどうか、はっきりと断言は出来ないけれども、良い動きが来ているようには感じるので、ワクワクしている。この状況がさらに進化していくことを望みながら、注目していきたい。

ということで、夏休みはクラシックを見よう!夏は、ロミー・シュナイダーに会うにはもってこいの季節だ。陽光の下はもちろん、列車内の暗がりの中でも、ロミーはまばゆい輝きを放ち続ける。そして彼女を苦しめ、彼女から苦しめられる男たち。あるいは彼女を愛し、愛される男たち。この夏、ロミー・シュナイダーと男たちに、会いに行こう!

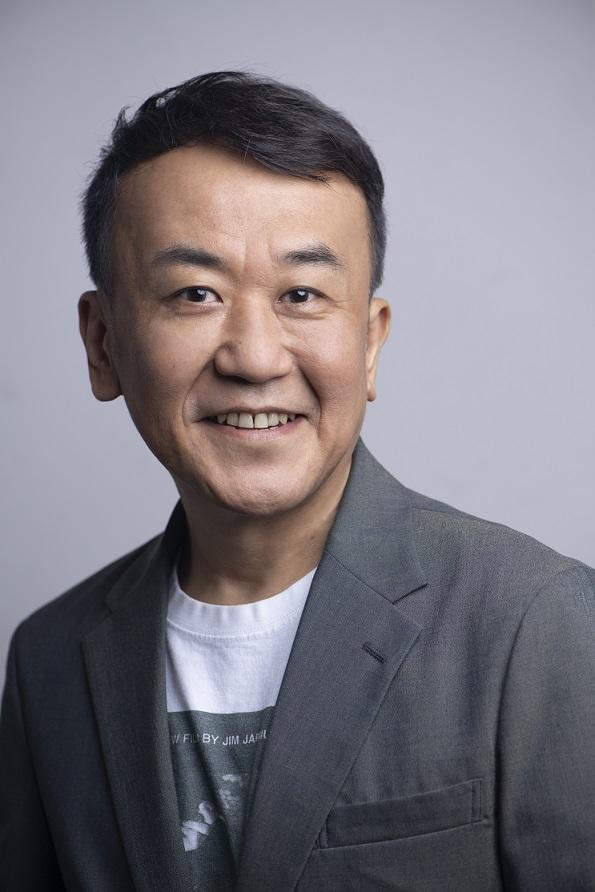

矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)

仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。

寄稿:矢田部吉彦

編集:おのれい

(注)

本コラムに記載された見解は各ライターの見解であり、BIGLOBEまたはその関連会社、「あしたメディア」の見解ではありません。