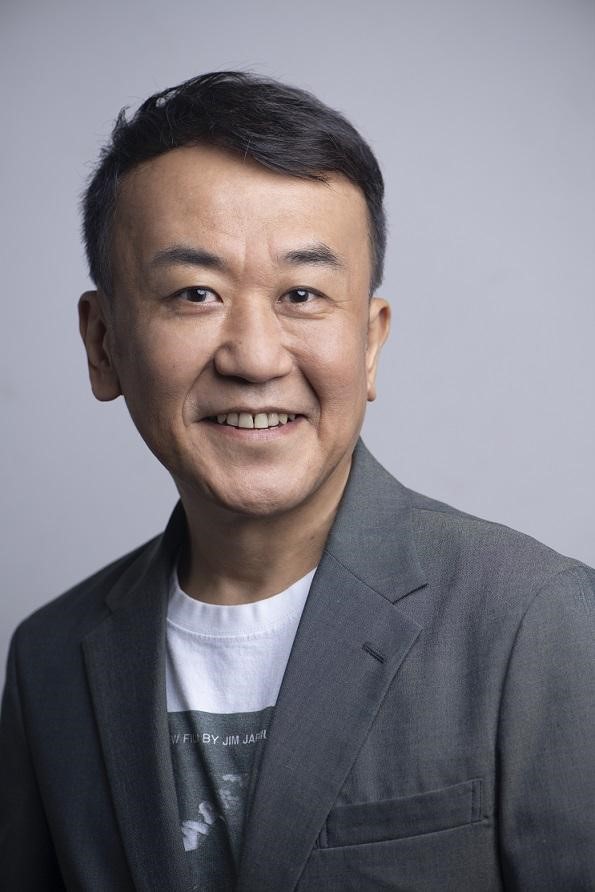

メジャーとインディペンデントの双方で支持される稀有な監督:石井裕也監督

石井裕也監督作品が立て続けに公開されている。2020年の『生きちゃった』でいつになくシリアスな石井作品に驚かされたのも束の間、今年は『茜色に焼かれる』に次いで『アジアの天使』が劇場で公開されている。このハイペースさに驚きながら、石井裕也監督は現在の日本映画界において非常に貴重で希少なポジションに立っているのだなあという思いを強くしている。

何故希少なのかといえば、メジャーとインディペンデントの双方で活躍していることが挙げられる。エンターテインメントを志向するメジャー映画でプロの仕事を確実にこなしつつ、インディペンデント作品にも娯楽色を忘れない点が特徴的だ。自分の裁量を発揮させやすい自主映画の形で創作する際にも、観客の視点に立つことを忘れていない。主題がヘヴィーであろうがなかろうが、そのヘヴィーさの中に放置されることはないだろうという信頼感が石井作品にはあるのだ。

あえてこのように書き出すのは、石井監督が社会と関わる主題を好んで取り上げる存在であるからに他ならない。

日本映画総体としては社会問題に取り組む作品の数は限られ、外国の秀作群と比べた時に劇中で描かれる世界観が狭いとの指摘がなされることが多い。かたや、日本は伝統的に家族を描く作品を得意とすると外国の映画メディアは考えている節がある(小津安二郎監督が現在も海外で敬愛され続けていることが理由だろう)。石井監督も過酷な社会環境における家族のあり方に目を向けている。日本で社会派の作品が少ない理由は「観客が望んでいないから」に尽きるわけだが、そんな環境の中で、いかに己の問題意識を映画で語るか、その術を石井監督は手中にしているように見える。

大上段に構えた社会問題告発作品ではなく、個人や家族という小さい単位から意識される社会を描き、深刻になることを恐れず、ユーモアと温かみは忘れない。この姿勢こそが、「メジャーかインディペンデントか」を問わず、石井作品が広く観客に受け入れられている理由ではなかろうか。

石井作品が問いかけてくるもの

2020年代に入り、石井映画はいっそう重くストレートな問いを投げかけるようになった。その問いとはズバリ、「人はどうして生きているのか」だ。現代の青春の光と影を詩的に描いた『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』(17)や、高校生の心境をポップに語った『町田くんの世界』(19)を経て、『生きちゃった』では感情表現の下手な青年に降りかかる悲劇に迫った。

ブルーレイ&DVD発売中¥5,720(Blu-ray)¥4,180(DVD)発売元:フィルムランド

(C)B2B, A LOVE SUPREME & COPYRIGHT @HEAVEN PICTURES All Rights Reserved

離婚やいくつかの死に囲まれ、青年は心を閉じていく。どうして自分は「生きちゃった」のか、人間の存在とは何なのか(彼は大企業の超巨大倉庫に勤務し、個人の存在感も埋没してしまう)。およそ、古今東西、ありとあらゆる表現に存在するかもしれないこの根源的な問いに、石井監督は真正面から挑んでいるのだ。30代にして経験もスキルも備えた石井監督は、若さが終わらないうちにとでもいうように、愚直な問いをプロフェッショナルにぶつけてくる。こういう存在は他にはいない。

さらに、生きる意味を考えた上で「真っ当であることはどういうことか」と、石井監督は問う。「生きちゃった」として、真っ当に生きるとはどういうことなのか。生きるのは個人的な行為である一方、「真っ当に」となると、そこには社会との接点が現れる。当たり前のように正しく思えることが、何故社会では必ずしもそうならないのか。常日頃から、あらゆる場面で石井監督は疑問を抱いているに違いない。怒ってさえいるかもしれない。個人と社会の接点が、石井映画では大いに意識されるのだ。

映画に散りばめられた想い

しかし監督は、声高に叫ぶことはせず、己に許された表現活動の範囲でささやかに疑問と怒りを注入する。

『茜色に焼かれる』では、「なぜ弱者は虐げられ続けるのか」という社会構造的な問いに、具体的な姿と形を与えて物語化する。ヒロインのシングルマザーは世のあらゆる理不尽を一身に浴びながらも、怒りを見せない。まるで怒る監督を諫(いさ)める(※1)かのようだ。怒っても無駄であるという多くの日本人が備えているであろう、我慢の美学を表象するような存在だ。そして苦境にあえぐ人々の宿痾(しゅくあ)(※2)を背負った存在として、「無理に生きるのはバカだ」と作り笑いでうそぶくかと思えば、マスクをしてまで生きる意味に悩み、お金の無さに苦しむ。その様は尊厳を守り懸命に生きる姿そのものであり、石井映画のヒューマニズムを体現している。

そう、マスクの件で分かるように、『茜色に焼かれる』はコロナ禍で製作され、劇中でもコロナが言及される。スクリーンの中と外とが繋がり、現代社会の困難さがタイムリーに露呈する。この異常な社会情勢をいち早く映画に取り入れなければならない、という焦燥感は石井監督の創作のモチベーションとなり、『茜色に焼かれる』は現在性を重視する石井映画の姿勢が顕著に表れた作品となった。

※1:まちがいやよくない点を改めるように言う。忠告する

※2:長くなおらない病気。持病

全国にて絶賛上映中

(C)2021『茜色に焼かれる』フィルムパートナーズ

そして、『アジアの天使』においては、日本と韓国の仲の悪さはどうにかならないのか、というシンプルだが大き過ぎる問いに、家族のトラブルを設定して解決策を模索する。妻に先立たれた青年は幼い息子を連れ、兄を頼って韓国に渡る。そこで元アイドル歌手の女性と出会い、ひょんな運命の巡り合わせで、日本と韓国の2つの家族の兄弟たちが共に海辺の町を目指して旅をすることになる。微妙な日韓関係の中で、果たして彼らは分かり合うことができるだろうか?

ここに、コミュニケーションとは何かという重要な問いも加わる。青年は息子に「必要なのは相互理解だ」と繰り返し説く。しかし知り合った韓国人に対しては日本語で語りかけ、話が通じないことに戸惑う。それはそうだろうと思ってしまうのだけれども、青年は言葉が通じなくても意味は通じるはずだと、メタコミュニケーションを信じているのだ。それは監督の思いを代弁しているに違いない。かくして、作品は真のコミュニケーションを求めるロードムービーの様相を呈していく。

とかく内弁慶が目立つ日本の映画界において、海外との共同製作はまだ数が多いとは言えない。韓国で映画を作る機会を得たことに、石井監督は大いに興奮したに違いない。しかし製作を巡っては困難の連続であり、撮影中止に追い込まれる寸前まで行ったという。監督自身、韓国人スタッフとの相互理解の不足に苦しんだ局面も少なくなかったと著書に記している。日韓友好をうたいたいのはやまやまだが、目先の案件が進まない監督の苛立ちと焦りは相当なものだったのだろう。その姿はまさに、個人と社会のはざまで苦しむ石井映画の登場人物そのものではないか。映画を取り巻く環境が映画の中身に強く影響するという事態が、『茜色に焼かれる』に続いて現れてくることになるのだ(なお、撮影は『アジアの天使』の方が先であった)。

テアトル新宿ほか全国公開中

配給・宣伝:クロックワークス

(c) 2021 The Asian Angel Film Partners

石井映画における天使の存在

さて、真のコミュニケーションの障がいとなるのは何かといえば、偏見や先入観である。『アジアの天使』の主人公は亡き妻への悔恨の念にとらわれ、さらに幼い息子の世話に忙殺され、偏見を抱いている暇がないような存在として描かれる。日本語で韓国人に話しかけ、自らは壁を作らない。彼も一種の天使なのだ。しかし監督はここで二重に偏見回避を仕掛けている。果たして天使とは何か?我々が天使という存在に対して抱くイメージも、偏見ではないのだろうか?我々を導いてくれる天使の姿やその言動に対して、もっと自由にイメージせよ、と監督は誘ってくる。

相手に偏見を持たないことが、真っ当であるということなのだとしたら。偏見を捨て、コミュニケーションを実現し、そして真っ当に生きるため、天使は道しるべとなってくれるかもしれない。その天使は、死者と生きる者をつなぐ仲介役として、石井監督の近作に登場し続けている。『生きちゃった』の主人公がふたつの死を乗り越えるために必要とした天使は少女の姿をしており、『茜色に焼かれる』のヒロインは亡き夫への想いを胸に抱き、天使たる息子に希望を託す。そして『アジアの天使』で鎮魂の旅を続ける男女の前に姿を見せる天使こそは、偏見をあざ笑うように異形の存在として見る者の度肝を抜くが、そこはヘヴィーな主題にユーモアを忘れない石井監督の面目躍如(めんもくやくじょ)(※3)であると言えるかもしれない。

※3:世間の評価に値する活躍をしていて、生き生きとしているさま

石井映画の真髄:魂の叫びをあげる人たちに向ける優しいまなざし

石井監督のユーモアは突拍子もないように見えながら、人間臭く、リアルだ。3作のうちでもっともヘヴィーな『生きちゃった』では、主人公の兄が収容された刑務所をバックに、父親が記念撮影するという、何とも形容しがたい設定が映画に暖かい人間味をもたらしている。『茜色に焼かれる』で母に自慰を見られてしまう息子の慌てぶりは爆笑を抑えるのが難しい(しかも自慰の「おかず」は年上の女性からもらった名刺なのだ!)。そして『アジアの天使』では主人公青年の兄のとぼけた行動が笑いを誘い、韓国家族との距離が少しずつ縮んでいく過程に観客の胸は温まるだろう。

いずれの作品においても、石井監督は日々の社会への怒りや疑問を物語の背景に配し、そこで登場人物は辛酸をなめることになる。厳しさを描かないことには優しさも浮かんでこないが、監督が彼らに注ぐ視線は優しさに満ちている。『茜色に焼かれる』のヒロインは非情な格差社会に押しつぶされる寸前で踏みとどまるだろう。そして『アジアの天使』の主人公の青年は異国の地で初めて己の絶望を理解し、元アイドルの韓国人女性は挫折と向き合う勇気を持つかもしれない。彼らの未来は一切保証されていないが、他者との信頼が困難を克服する助けになるはずだ。社会の理不尽さに怒り、生きる意味を問い続ける石井裕也監督だからこそ、そのにじみ出る優しさが胸を打つ。

石井監督がまなざしを向けるのは、極限まで追い込まれた末に魂から叫び声をあげる人びとに対してだ。そのことに気付けば、どれだけヘヴィーな主題を扱っていようが、映画館に行って後悔することはない。メジャーとインディペンデントの垣根を越えるというのは、そういうことなのかもしれない。

矢田部吉彦

仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。

寄稿:矢田部吉彦

編集:藤木美沙