SOGI(性的指向・性自認)とは?

SOGIとは、英語の性的指向を表す「Sexual Orientation」と性自認を表す「Gender Identity」の頭文字をとった言葉である。ソジやソギと読む。

ジェンダーを根拠に相手に偏見を押し付けたり偏見を通して相手を見たりする「ジェンダーバイアス」や、性的マイノリティの総称として使われる「LGBTQ+」といった単語とも深く関連がある言葉である。

また、LGBTQ+がある特定の性的指向や性自認を持つマイノリティと印象付けてしまう側面がある一方で、SOGIは誰もが持っている性的指向や性自認を表す言葉である。SOGIという言葉を通して、全ての人が自分の性のあり方について考えるきっかけにもなる。

▼他の記事をチェック

性的指向の定義と種類

SOGIの「SO(Sexcual Orientation)」の部分にあたる「性的指向」とはどのようなものだろうか。東京都総務局人権部によると性的指向とは「人の恋愛・性愛の対象がどういう方向に向かうのかを示す概念であり、自分の意志で変えたり、選んだりできるものではない」(※1)ものである。例えば異性愛、同性愛、両性愛などが性的指向に当てはまる。また、ここには人を恋愛・性愛的な観点からは好きにならないことも含まれる。

性的指向の具体例には以下のような例が挙げられる。

・恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛(ヘテロセクシュアル)

・同性に向かう同性愛(ホモセクシュアル)

・男女両方に向かう両性愛(バイセクシュアル)

(※2)

この他にも、性的指向が誰にも向かない場合や、性的指向が変化していく場合もあり、あり方は多様である。

※1 引用:東京都総務局人権部「15 性的指向」https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/minna/kadai_15/

※2 出典:人権ライブラリー「「人権を学ぼう」コーナー|性的指向・性自認」

https://www.jinken-library.jp/study/gender.php

性自認の定義と種類

SOGIの「GI(Gender Identity)」にあたる性自認とはどのようなものなのだろうか。東京都総務局人権部の定義によると、性自認とは「自分自身の性別を自分でどのように認識しているかということ」を指し、「『心の性』と言い換えられること」もある(※3)。

生まれてきたときの性別(男性・女性)と、自分は「男性である」「女性である」という認識が一致していることが普通とされてきた。このように生まれてきた時に割り当てられた性別と、性自認が一致している人をシスジェンダーという。しかし、中には身体の性と自分が考えている性別が違ったり、自分はどの性別に当てはまるのか確信できない、といった人たちもいる。

そのような性自認を表す言葉としては一般的には以下のような例が、使われることが多い。

・トランスジェンダー:「身体の性」は男性でも「心の性」は女性というように、「身体の性」と「心の性」が一致しないため「身体の性」に違和感を持つ人

・クエスチョニング:自分の性自認や性的指向が定まっていない、もしくは意図的に定めていない人

(※4)

※3 参考:東京都総務局人権部「14 性自認」

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/minna/kadai_14/

※4 出典:日本財団ジャーナル「LGBTQなど性的マイノリティを取り巻く課題。私たちにできること」

https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2022/80401/diversity_and_Inclusion

SOGIに関する課題と現状:SOGIハラとは?

SOGIは全ての人に関わる言葉であるにもかかわらず、まだ単語の認知度が高まっていないことが課題に挙げられる。

また、近年では「SOGIハラ」といった事例も問題になっている。「SOGIハラ」とはSOGIハラスメントの略語で、人の性的指向や性自認を理由に尊厳を侵害する行為のことだ。

NHKではSOGIハラについての特集を組み、SOGIハラの実態や対処法などについて専門家を招いて詳しく解説している。当該特集から、SOGIハラを受けた当事者のエピソードを引用する。

「私は女性が好きな女性です。友人のライブに行ったとき、体つきが男性で服装は女性らしい格好をしたお客さんがいました。それを見た友人2人が「あの人絶対ゲイだよ。気持ち悪いね」って話していて、ショックで言葉を返せませんでした。2人にとっては、遠い他人に言ったのかもしれないけれど、私にとっては目の前で自分のことを『気持ち悪い』と言われた気持ちでした。」(目覚まし時計さん)

(※5)

この例を見てもわかるように、何気なく発した偏見に基づいた言葉が身近な誰かを深く傷つけてしまうことがある。ふとした瞬間に嫌でも思い出してしまうようなトラウマにまで発展させてしまう可能性もあるだろう。自分は忘れてしまうであろう些細な言葉が、相手を生涯締め付ける言葉になる場合もある。

※5 引用:NHK福祉情報サイト ハートネット「“SOGIハラ”って何?」

https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/33/

▼他の記事をチェック

SOGIの権利保護

それでは、SOGIに対してはどのような権利保護が行われているのだろうか。法律やNPOなどの取り組みから見ていく。

国際人権法とSOGI

2011年、国連人権理事会で「人権とSOGI」に関する決議(=SOGI決議)が採択された。青山学院大学 法学部 ヒューマンライツ学科教授である谷口洋幸氏は「差別や暴力の現状に『重大な懸念』を示したSOGI決議は,条約機関の個人通報や国家報告制度のもとで地道に続けられてきた議論や旧国連人権委員会から国連人権理事会に引き継がれた特別手続のもとで任命された特別報告者らの活動に基礎をおいている」(※6)と述べている。

「多様な性のあり方を生きる人々の呼称は,国や地域,文化,歴史によって無数に存在する」(※6)ためSOGI決議では、LGBTQという単語を使用していない。SOGIに関する権利保護は国際社会での重要な課題であり、国際人権法の分野においても深い議論が必要とされるテーマとなっている。

※6 引用:谷口洋幸(2021)「国際人権法とLGBTQ」p.99 https://www.jstage.jst.go.jp/article/kokusaijosei/35/1/35_99/_pdf

各国の法律・制度

SOGI差別禁止法(=LGBT平等法)(※7)とは、「性的指向や性自認による差別的取り扱いを禁止し、LGBTも、LGBTではない人も『平等に扱う』ための法律」(※8)のことだ。

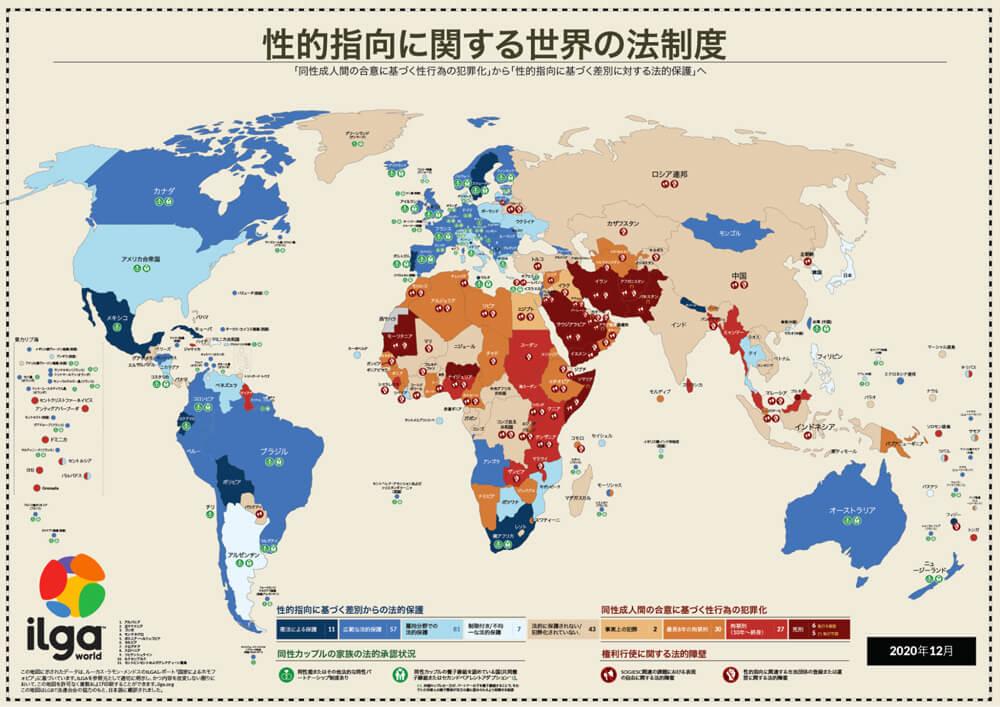

人権団体 ILGA Worldは、同法律の世界での取り組みの状況を地図を使って提示している。

欧米やオーストラリア、ニュージーランドが性的指向に関する法整備を整えている(青色)のに対して、アジア諸国では整備が遅れていることが目立つ。日本では、同性婚の法制化はおろか、世界80カ国ですでに法制化されているLGBTQを保護する法律もないのが現状だ(※7)。

※7 参考:国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表 土井香苗(2021)「世界におけるLGBT関連法の状況」

https://workwithpride.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/HRW.pdf

※8 参考:EqualityActJapan「LGBT平等法とは」

https://equalityactjapan.org/

日本の取り組み

日本でも全く取り組みがなかったわけではない。たとえば、文部科学省では性同一性障害や性的マイノリティーとされる児童生徒に対する理解を促す活動をしている。2017年に改定された「いじめの防止等のための基本方針」には性的指向・性自認を理由とするいじめの防止も盛り込まれている。また、詳しくは後述するが、2019年に成立したパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)にはSOGIハラについても明記されている。

同性婚については、法制化は進んでいないものの、パートナーシップ制度を導入する地方自治体は増えつつある。2023年時点では328の自治体で導入されているという。(※9)

※9 参照:渋谷区・虹色ダイバーシティ全国パートナーシップ制度共同調査

https://nijibridge.jp/data/

NGOや企業の取り組み

ここまでは国際法や世界各国・政府などの動きを見てきたが、私たちに身近なNGOや企業はSOGIの権利保護に関してどのような取り組みをしているのだろうか。厚生労働省は、SOGIの権利保護に関して企業の取り組みの事例を複数紹介している。事例として、以下のようなものが挙げられる。

・性的指向や性自認について取り組むことを決めてから、まず企業行動憲章の改定を行った。条文を追加し、性的指向・性自認に基づく差別をしないということを示した。(福岡県 サービス業)

・ 2017年に就業規則の変更追加を行い、「人事異動に当たり、性的指向や性自認に起因した差別を行わない」こと、「セクシャルハラスメント等により、他の従業員及び会社に不利益または不快感を与える」ことが懲戒理由となることを明記した。なお、セクシャルハラスメントの中には、LGBTに対する不適切な言動を含むものとした。(福岡県 不動産業、物品賃貸業)

・トランスジェンダーの方の中には、戸籍上の性別が男性で性自認が女性であるものの、見た目が戸籍上の性別のままであるため、「男性」として入社する社員もいる。そうした社員が、ホルモン療法を進める中で、見た目が変化していくことに備えて、事業所間の異動を希望することがある。そうした場合にも対応し、事前に異動の調整も済ませるようにしている。(東京都 運輸業、郵便業))

(※10)

ただ、企業によって取り組みの大小、有効性の有無などが異なる。当事者にとって、本当に助けになる、あるいは寄り添う取り組みが重要だ。

NGOでは、SOGIの権利保護に向けた法整備に向けた取り組みを行ったり、SOGIの現状を把握する調査を行ったりしている。NGO、NPO、企業などあらゆるアクターがSOGIの権利保護に取り組んでいる。

※10 引用:厚生労働省「多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて~ 性的マイノリティに関する企業の取り組み事例のご案内 ~」p.9-11

https://www.mhlw.go.jp/content/000808159.pdf

SOGIに関する誤解とステレオタイプ

SOGIに関する1番の誤解は「SOGIは特定の人を指す言葉」といったものだろう。SOGIは、性自認と性的指向を指す言葉であり誰にでも存在している概念だ。つまり、「SOGI」は自分とは関係ないという考え方は誤解である。

一般的な誤解

上記に挙げたものに追加する誤解としては、「SOGIに関する問題は身近には存在していない」といったものだ。SOGIに関して被害を受けやすいのは、特に性自認・性的指向が少数派の人たちである。だが、自分のSOGIをわざわざ公表する人たちは少ない。「身近にはいるけど言っていないだけ」のような考え方で生活しなければ、安易に大切な誰かを傷つけてしまうことになる。

ステレオタイプの影響

SOGIにはステレオタイプも存在している。例えば、「性自認が男性の人は女性が好きなはずだ」というのは代表的なステレオタイプだ。性自認と性的指向が必ずしも連動しているわけでなく、それぞれの切り口が組み合わさって、SOGIは構成される。また、「身体の性別が女性だが性自認が男性の人は男っぽい服装が好きなのではないか」といったものや、「性自認が男性で性的指向が男性なら自分(男性)のことも好きになるのではないか」といったものも挙げられる。

全てステレオタイプである。性自認や性的指向に関係なく、誰でも自分が好きなように生きているのである。それは、性自認や性的指向が多数派と呼ばれている人たちと何も変わりがない。ただ、そのようなステレオタイプがSOGIの権利を侵害するケースが多数存在しているのが現状だ。

誤解とステレオタイプを解消する方法

このような誤解とステレオタイプを解消するためには何ができるのだろうか。もちろん、当事者の話を聞いてみるのも本当に重要な方法の1つだ。しかし、当事者に話を聞いてみる前に自分でSOGIについて少しでも調べてみることが優先だろう。

SNSにはSOGIに関する情報がイラストや動画の形で分かりやすく紹介されている。当事者たちが作ったコンテンツもある。分からないから本人に聞いてみようという策は時に、その質問内容や情報内容から当事者を深く傷つける可能性がある。自分から知ろうとする努力が必要だ。

▼他の記事をチェック

SOGIの社会的影響

続いては、SOGIの社会的影響について見ていく。性自認と性的指向は、各環境においてどのように扱うのが良いだろうか。

教育環境とSOGIの関係

教育環境ではどのような影響があるのだろうか。幼稚園・保育園、小学校などの子どもたちは、まだSOGIについてよく分からない子が多いだろう。しかし、自分のSOGIが他の子たちと違うと感じた子どもはこの状況が一体どういうことなのか把握する時期に入るだろう。

そんな中で、周りの子どもたちがテレビで聞いた「おかま」といった言葉や「ホモ」などといった当事者を傷つけるような言葉を言っていたらどうだろうか。その言葉を聞いた本人はそこから先何十年もその言葉が頭から離れなくなってしまうこともある。あるいは、自分の存在そのものを認められなくなってしまうことだってあるだろう。

子ども達はまだ分からないからと放置するのではなく、例えばテレビや周囲の人たちとの会話の中でSOGIに関するマイナスな発言が出たとき、子ども達にそれは間違っている、どんなSOGIを持っていても生きたいように生きていいと伝えられるようにしておくことが大切ではないだろうか。

教育機関では、基本的な人権の授業が欠かせない。先生が話して生徒が聞くだけの一方的な授業ではなく話し合いや発表を備えた授業形式が効果的だろう。

職場環境とSOGIの関係

職場環境におけるSOGIの問題について、例を挙げて考えてみる。企業によっては制服の制度がある会社も多い。男性用の制服、女性用の制服が分けられている会社が大半であろう。ただ、性自認のために与えられた制服を身に付けたくない人もいるはずだ。

それでは自由に選べるようにすればいい。ここまでは取り組んでいる会社も増えてきた。ただ、重要なのは、なんの躊躇もなしに制服を選べる環境を作ることだ。スカートではなくズボンの制服を選んだ社員に、「ズボンの方が好きなんだね」などと言うことは当事者にプレッシャーを与える。日常生活に組み込まれたSOGIの権利保護への取り組みが必須だ。

コミュニティや家族とSOGIの関係

自分の性自認・性的指向がみんなにとって「普通」だと考えてしまうことはあるだろう。特に、仲が良いコミュニティや家族同士では、気軽にその「普通」を共有するはずだ。ただ、そのコミュニティの中に自分のSOGIは他の人と違うと感じている人がいたらどうだろうか。テレビなどで同性愛者や性自認が身体の性別と異なる人に対してギャグ的にそれを扱ったり、コンテンツとして取り上げたりする場合が残念ながら少なくない。

そのようなコンテンツを見ながら否定的な言葉を言った場合、当事者は見知らぬ誰かに言われるそれよりも深い傷を負うことになる。

▼他の記事をチェック

多様なSOGIを支援する方法

2020年6月1日よりパワハラ防止法が施行され、以下の記述がなされた。

・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む。

・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。

(※11)

性的指向・性自認=SOGIに関わるハラスメントもれっきとしたパワハラと認定されている。

それでは私たち個人、そして企業は多様なSOGIの在り方を守るためにどのような行動を取ることができるだろうか。

※11 引用:厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00011660&dataType=0&pageNo=1

個人としてできること

多様なSOGIのあり方を支援するために、個人は何ができるだろうか。どんな性自認や性的指向を持つ人に対しても貶したり、自分とは違う人間のように接したりしない、そんな基本的なことを徹底することが第一だろう。難しく考えすぎずに、誰にでも公平に接するのである。

企業・団体ができること

パワハラ防止法が2020年に制定されたことを前述した。しかし、本来はパワハラ防止法があってもなくても、セクシュアルマイノリティを支援すべきである。法律があってもなくても多様なSOGIを支援することは、社員の心理的安全性を確保する上で企業として基本的な取り組みであろう。

企業と言っても、そこで働いているのは1人ひとりの人である。これは、個人としてできることの部分でも記載したことと重なるが、一緒に働く人たちにそれぞれに対し、ステレオタイプから抜け出した基本的な態度で接することが重要だ。

また、企業や団体という大きな主語で考えた場合は、やはり多様なセクシュアリティを持つ人々の権利を保護する制度の導入が必須だ。社員への教育と並行して匿名で相談できるホットラインの設置や、セクシュアルマイノリティの支援に関する海外の事例などを研究して自社に取り入れることも重要となってくる。

政策提言や活動への参加

SOGIへの大きな誤解の1つは、「自分とは関係ない言葉だ」と思ってしまうことだと本文内で述べた。数年前、ある議員が性的少数者に関して「私のまわりにはまったくいないし、ニュースの報道の範囲しか知りません。会ったことがない」(※12)と発言したことが話題となった。

政策提言をする政治家たちが大部分このような考え方を持っていたら希望なんて見いだせない。NGOなどと協力しながら、セクシュアルマイノリティ当事者ではない政治家たちも、SOGIは誰にでも関係する概念であると理解し、多様な性のあり方の支援・権利保護に関する政策提言に取り組むことが必須であろう。

また、SOGIの理解促進や人権を守る活動をしている団体もある。興味がある人は、そのような活動に参加してみることも支援の1つになるだろう。

※12 引用:東京弁護士会「東京都足立区議会における区議会議員による性的少数者に対する差別発言について(2021年1月号)」

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/seibyoudou/column/post_44.html

まとめ

何度も繰り返しにはなってしまうが、「SOGI」というのは誰もが持っているものである。

まだ聞きなれない言葉かもしれないが、SOGIを理解することで、誰かを傷つけることが少なくなったり、自分自身を理解したりすることにつながる。

少しずつでも、多様なSOGIのあり方を学ぼうとしていく姿勢が、誰もが安心して過ごすことができる社会を作っていく一歩になるだろう。

文:小野里 涼

編集:白鳥 菜都