二ノ宮隆太郎監督新作『逃げきれた夢』(6月9日公開)が、2023年の第76回カンヌ映画祭(5月16日~27日)の「ACID」部門に選出された。独特の世界観とテンポを持つ二ノ宮監督の才能は早くから注目されており、これまでも海外映画祭への出品は少なくなかったが、カンヌは今回が初めてである。新作公開とカンヌ参加を祝福し、この度インタビューを行い、監督の創作に対するアプローチを伺ってみた。インタビュー実施日は5月10日であり、カンヌの感想は聞くことが出来ないが、無二の個性を誇る二ノ宮監督の存在を知る助けになれば幸いである。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

『逃げきれた夢』

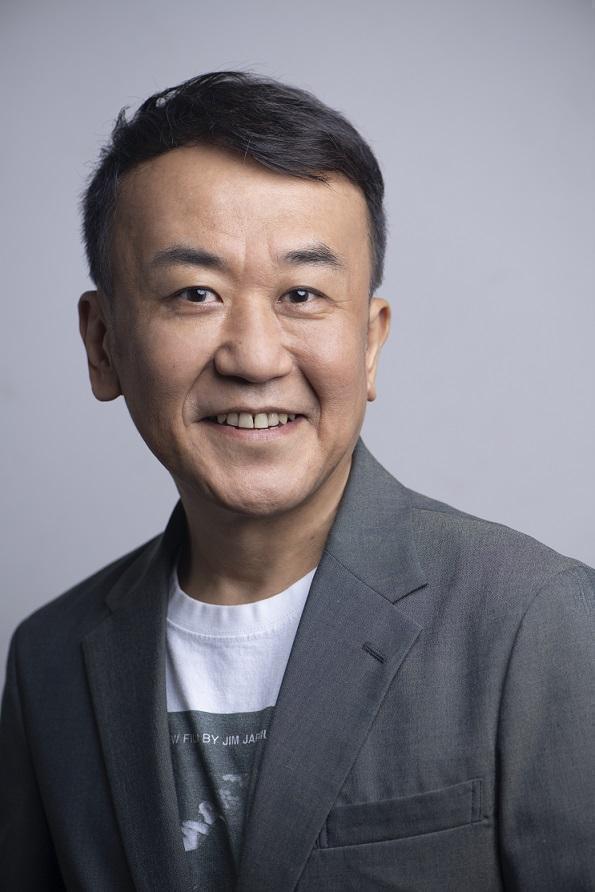

光石研

吉本実憂 工藤遥 杏花 岡本麗 光石禎弘

坂井真紀 松重豊

監督・脚本:二ノ宮隆太郎

製作総指揮:木下直哉 プロデューサー:國實瑞惠 関友彦 鈴木徳至 谷川由希子

撮影:四宮秀俊 照明:高井大樹 録音:古谷正志 美術:福島奈央花 装飾:遠藤善人

衣装:宮本まさ江 ヘアメイク:吉村英里 編集:長瀬万里 音楽:曽我部恵一 助監督:平波亘 制作担当:飯塚香織

企画:鈍牛倶楽部 製作:木下グループ 配給:キノフィルムズ 制作プロダクション:コギトワークス

©2022『逃げきれた夢』フィルムパートナーズ

HP:https://www.nigekiretayume.jp Instagram:@nigekiretayume

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

『逃げきれた夢』のあらすじ

北九州の定時制高校で教頭の職にある59歳の末永周平は、老人ホームで暮らす父を訪ねる。近況を語る周平に、うつろな目をした父が反応することはもはやない。周平は帰宅し、成人している娘との会話を試みるが、スマホに向かう娘からは生返事しか得られない。そして妻との仲も、どうやら冷え切っている。

そんな周平は、連日訪れる定食屋で、支払いをしないまま外に出てしまう。従業員の女性はかつての教え子であり、彼女は心配しているようにも怪訝そうにも見える表情を浮かべながら、周平の後を追う。周平は、病気にかかり、物事を忘れるようになってしまったらしいとこぼす。それは、まだ周囲の誰にも打ち明けていないことだった。

周平は、「残された」日々といかに向き合っていくだろうか…。

主人公の人物像について

矢田部「どのような形で周平が生まれたのでしょうか」

二ノ宮「最初に、光石研さんを主演にした作品を作ろう、という企画がありました。そこで光石さんにどのような人物を演じてもらうべきか、ゼロから考え始めました。映画の舞台となる北九州市の黒崎という地は、光石さんの出身地なのです。そこで――これは劇中にも言及されるイベントなのですが――黒崎商店街のPR案を競う地元のコンテストがあり、その審査員を光石さんが務められた時に、私も同行しました。

地元を案内してくれた光石さんの姿が、そのまま映画の中のイメージに繋がり、かつて僕が自分の実体験を映画にしたように、この地を舞台にして光石さんの体験を作品にしようと思ったのです」

矢田部「監督は現在36歳ですが、日本の59歳の男性の頭の中をイメージするのは大変な作業でしたか?」

二ノ宮「実は僕の父親が元定時制高校の教頭だったので、いつでも取材できるというメリットがありました(笑)。光石さんの人生に、自分の父の人生を重ねてみました。もちろん光石さんが土台なのですが、(光石さん演じる)周平の人物像には父の姿も投影されています。周平のセリフに、実際に私が父から言われた言葉を用いている箇所もあります」

矢田部「周平は、『父が怖かった』と言いますし、『娘との関係も良好でなかった』とも話しますが、監督はどうだったのですか?」

二ノ宮「昔はピリピリしている時期もありましたし、劇中で周平の娘が見せる距離を置くような態度を取っていたこともありますが、今はとても仲がいいです(笑)」

病との距離、人生の映画

矢田部「周平は何らかの病を抱えます。この設定はどのように発想されたのでしょうか?」

二ノ宮「病にはなりますが、生きる/死ぬ、の映画にしたくはありませんでした。人生についての映画にしたかったのです。認知症、あるいは認知障害、というものが出てきますが、認知症の映画にはしたくないという思いもありました。認知障害は、人生の映画にしたいという中の、一部分に過ぎないということです。はっきりと認知症という言葉も出てこないですし、なんらかのものを確定させない、というのは意識したことです」

確定させない、あるいは決めつけない、という意識は、『逃げきれた夢』という作品において、あるいは二ノ宮監督の創作全般において、重要なファクターである。

白や黒をはっきりさせない、結論付けない、ひとつの感情に誘導しない、というのは二ノ宮作品の特徴だ。本作でも、周平は不幸な人物に見えるが、果たしてそうなのだろうかと、観客は自問することになるはずだ。

矢田部「監督から見て周平は不幸なのでしょうか?」

二ノ宮「幸福ではないかもしれませんが…。なんだろう、人間生きていればこんなものだろう、という感じでしょうか。誰しもに起こりえる物語であるというか。普遍性というか、誰にでも通じる人物像を描きたいという思いはありました」

矢田部「中高年があまりハッピーでないように描かれてしまうのは、日本特有のことなのでしょうか?周平は日本の中高年層のあまりハッピーでない現状を背負ってしまっているのか、それともそんなに大きな話ではなく、あくまでいち個人の物語なのでしょうか?」

二ノ宮「どっちでしょうね…。両方ありますね。ただ、決して幸せではない、とは思ってはいません。幸せでない人だらけとも思っていないですし、周平をこうだと決めつけていることはないんです」

矢田部「カンヌの外国人記者から、周平の人物像は日本の中高年層の現状を反映しているのか?と聞かれたら、なんと答えます?」

二ノ宮「日本だけでなく、世界のどこにでもありうる人物像である、と答えるかもしれません」

周平の人物像を日本の社会背景に落とし込もうとする質問は、二ノ宮監督の造形する人物像を矮小化してしまっているかもしれない。事はそんなに単純ではなく、世界的に普遍でありながら、同時にとてもパーソナルな物語であることを実現している作品なのだということが分かってくる。

二ノ宮「日本は戦争もないし恵まれている、と主人公がつぶやく場面がありますが、あれはぜひとも入れたかったセリフなんです。そういう意味では、周平は不幸ではないのですよね」

とはいえ、幸福かと言えば決してそうではなく、その矛盾のあり方をこの作品はささやかな形で見せていくとも言える。

二ノ宮「不幸である、あるいは生きるってことは素晴らしい、というように決めつけることを決してしないという点は、最も強く意識したことです。だけども――見る方によって異なるかもしれませんが――自分なりに最後に希望は持たせたい、と思っていました」

希望について

周平は教頭止まりである自分を卑下するが、彼を慕う生徒も一定数存在する。それは希望であるだろう。監督にとって、この作品に見出せる希望とは、いかなるものであろうか。

二ノ宮「それは…(長考)。もう、やっていくしかない、という気持ちでしょうか。誰だって色々あるからやっていくしかない…」

矢田部「そこで止まらない、ということでしょうか。」

二ノ宮「もうダメだ、ではなくて。やっていくしかない、という。そういう希望があるのではないかと」

いわゆる分かりやすい希望を描く凡百の映画に対し、本作がいかに遠くに位置することを示す答えではなかろうか。人生にそうそう明解な希望など訪れない、という透徹したリアリズム。しかし、決して楽ではない人生の展開において、ほんのわずかでも留まらない気持ちがあれば、たとえそれが諦観の果てに達した境地であったとしても、それは希望と見なしうるのではないか。

二ノ宮監督は、最も好きな映画監督のひとりとして、逆境にある人物のドラマを徹底したリアリズム描くイギリスの巨匠ケン・ローチの名を挙げている。ケン・ローチも苦境にある市井(しせい)の人々と全く同じ目線で物語を語るが、二ノ宮監督が周平を通じて描く現実は、絞り出さないことには希望など見出すことの出来ない、地に足が着いたものなのだ。

とはいえ、「普段から希望について考えます?」という問いには、「しないっすね」と爆笑している監督でもある。そこがたまらなくいい。

もともと殺伐とした雰囲気が二ノ宮監督作品の特徴のひとつでもあり、どこか狂気すら漂う作風であるのだが、本作は少し脱皮したイメージがある。とはいえ、レッテルを貼るのがとても難しい作風であり、とてもユニークな個性を持つ本人にもそれは当てはまる。

二ノ宮「希望だと思ってもらえなくても、構わないんですけどね。」

矢田部「断定されるようなことがないように、注意されていらっしゃるのですよね?」

二ノ宮「あ、いや、見る方に断定してもらってもいいんです。ただ、この映画については、あやふやさを目指していたので、そこにリアリティを見出そうとしましたし、現実を描きたいと思いました。はっきりしているものは、そんなに多くはないのだ、と」

社会的な主題へのスタンス

『逃げきれた夢』は、中高年の男性の心境を描くものではあるが、高齢化社会が背景にあったり、若者層の貧困や生き辛さという視点があったり、外国人労働者が登場したりする。社会的イシューを映画で描くことに、どのくらい意識的なのだろうか。

二ノ宮「周平の映画ではあるのですが、周平が出会う人々の映画でもあります。定食屋の従業員の元教え子の南(みなみ)が重要な存在でもあります。周平だけの映画にしないというか、若い人にとって現実的な日常描くことも強く意識しました。社会的イシューについては、描くのはもちろんいいし、とはいえ扱わなければいけないとも思わないし、扱えばそれでいいとも思いませんし、要は『どう描くか』に尽きると思います」

矢田部「世界的には、社会的イシューを含む作品が評価される傾向が確かに存在するとは思うのですが、監督はこの傾向に対してどのようなスタンスでいらっしゃいますか?」

二ノ宮「それをあえて狙いにいこうとは決して思いません。狙っている人がいると思っているわけではないですが。社会的な主題が第一に来るというよりは、今回のように副次的に、現実的に、付随してくるという形が自然なのだろうと思います。意図が透けてしまうような映画作りだけは絶対にするまいと思っています(笑)」

この点は、現代において映画作りに取り組む表現者にとって、最も切実な問題なのではないだろうか。国際映画祭で見られる作品群では、ボーダー、格差、ジェンダー、セクシュアリティといった社会的イシューを扱わない作品の方が少ないと言っても過言でない。しかしイシューを描く場合は、作家がその必然性を、説得力をもって見せない限り、表面的であるとの誹りを免れない。

そもそも、中高年男性の孤独な心中を描くという主題自体が日本映画において超レアなのであり、その点のみをもってしても二ノ宮監督の「社会意識」の高さが伺えようというものだが、その周辺の現実を掬い上げていく中で自然に社会的な諸問題も見えてくるという構造が、最も健全なアプローチであるのだろう。

カンヌ映画祭入りが、何よりもそれを証明している。

監督業のモチベーション

矢田部「監督としては、伝えたいメッセージや、語りたい物語など、映画作りにおいて何が最初に来るのですか?」

二ノ宮「伝えたいメッセージがある時もあれば、そうでもない時もあります。むしろ(少し質問からはずれますが)、どうしてこれを作るのかを、いつもとても考えます。『何のために』作るのかということ。

決めつけの映画にはしたくないし、それでも見る人にどういう効果を与えるのだろうか、どういう影響を与えるのだろうか、ということをとても考えます。見た人全員が納得することは無いかもしれないとしても、それでも意味の無い映画は作りたくない、と思ってしまうのです」

二ノ宮監督の世界は物語だけでなく、映像、リズム、そしてもちろん俳優の仕草の1つひとつが、実に雄弁である。総合的な芸術として、観客の感性に訴えてくる。

映像は、1950年代までは標準的なサイズであった(つまり現代にとってはクラシカルな)、横幅の狭い「スタンダード・サイズ」という画面サイズが採用されている。この「スタンダード・サイズ」でしか語れない物語があると監督は言い、脚本執筆の段階から画面サイズを念頭にいれて書くのだそうだ。

それは、想像して言うと、より人物に近い物語ということかもしれない。横幅が狭いため、人物を画面に配すると、必然的に両側に空間が少ない。つまり、ひとりの人物の画面上のおさまりがとてもいい。

本作の撮影は『ドライブ・マイ・カー』も手掛けた現代の名手である四宮秀俊カメラマンだが、二ノ宮監督とは複数回組んでおり、各ショットがそのままその人物のポートレートとなっているほど、人物像が浮き上がってくる効果を挙げている。

また、二ノ宮監督作品には、独特の「間」がある。

人物はすぐにはしゃべらない。会話や行為の前後に(あるいは最中に)、それぞれ「間」が入る。その「間」は脚本段階から書かれているということが驚きだが、映像上で見事に実現している「間」の、いかに雄弁なことか。

二ノ宮監督の「間」を完璧に操る光石研は、その「間」にこそ、言いたいことを詰め込んでいるようである。周平が言葉でしゃべっている内容を、無言の「間」に込められた感情が補足したり、裏切ったりする。

何を考えているのかを周囲に悟られたくないが、思わず余計なことを言ってしまうこともある。基本的に思考はネガティブであると見えてしまうが、それでも「やってくしかないか」という「前向きな諦観」を表現する。抜群の光石研である。

そして、周平と並んで重要な役割を果たす元教え子の南を演じる吉本実憂は、オーディションで役を得たとのことだが、二ノ宮監督はその際の彼女の演技を見て飛び上がるほど嬉しかったという。

というのも、脚本を書いてみると、南の役が難役であることに気付いてしまい、これはヤバイ!と役者探しを懸念したそうなのだ。そんな難役を、吉本実憂が、声のトーンを下げ、リズムを落とし、どこか深淵で捉えどころのない闇を少しだけ見せながら、見事に演じる。彼女が光石研と対峙する場面は本作のクライマックスとなっている。

二ノ宮監督は脚本執筆から仕上げまで、映画のトーンを総合的に支配しており、物語やメッセージを届けるだけには留めない。二ノ宮映画を見るということは、映画全体を体感するということだ。

『逃げきれた夢』というタイトル

矢田部「このタイトルはどういう意味なのでしょうか?」

二ノ宮「もともと、『逃げる』と、『(寝て見る)夢』、そして『(目標としての)夢』の3つの要素を念頭において脚本を書き進めていました。どこで『逃げきれた』になったのかというと、逃れられない現実というものがあって、いかにその現実から逃れ得るのかという視点が出てきて…、というような流れの中で出てきた感じです。

実際に周平は色々なものから逃げていて、定食屋の支払いから逃げているのもそうですし、生徒との関係でも『先生逃げないでね』と相手に言わせてしまったりしている。周平をただのいい人物だけにはしたくなかったですし、結局逃げている人物なのだと。ではそもそも逃げたい現実というのは、本当に現実なのだろうか。そこに夢が混じっていく状況もあり得つつ、これを土台に人生の映画を作っていこうという思いでした」

矢田部「最終的に『逃げきれた』かどうかは、逆説的な意味もありつつ、どうなのかというと…」

二ノ宮「そこも決めつけたくないですね(笑)」

逃げるという行為が悪いかと言えば、そうとも言い切れない。苦しい時は逃げた方がいい場合だってある。二ノ宮監督は良いか悪いかを言っているわけではない。「逃げる/逃げない」「夢か/夢じゃない」、そこに善悪の価値判断はなく、ひっくるめて全てが人生なのだ…。

おわりに

『逃げきれた夢』の劇中、主人公の周平は「何事にも期待したらいかん」という言葉を口にする。

達観のような、諦観のような、59歳の人間がたどり着いた境地としてはいささか残念でありつつ、この上なく現実的でもある。そしてそのセリフを書いた二ノ宮監督もまた「『何事にも期待したらいかん』と思っているんです」とはにかむ。

30代後半にさしかかり、期待にそぐわなかった数々の事態を経験してきたであろうことは想像に難くない。なので、カンヌに作品が出品されることについても、あまり嬉しがってはいけないのだと懸命に自分を律しながら、「海外行きは、作品のためになるのが嬉しいです」と笑顔で語る。

そういう人が作る人生の物語こそ、信頼に値するというものだ。謙遜の裏には、強烈な創作への意欲が渦巻いている。地に足の着いた、浮ついたところがない、世界に向けたリアルな視線。それでいて不思議な風通しの良さがあり、ほんのひとすくいの希望が(おそらく)ある。

二ノ宮隆太郎監督の世界へようこそ。

矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)

仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。

寄稿:矢田部吉彦

編集:おのれい