『懺悔』(c) Georgia Film ,1984 (c) RUSCICO, 2003

Monanieba/1984年/ジョージア映画/カラー/153分/スタンダード/字幕:松澤一直 監修:児島康宏

それまで知らなかった映画監督の「発見」が、映画祭を運営する側としても、そして観客としても、この上ない喜びとなるように、知らなかった「国」を「発見」することがある。世界の映画の動向を積極的にフォローしているわけではない相手に、近年ではイランやトルコやカザフスタンやイスラエルなどの映画が元気で注目していると話すとひどく驚かれることがあるけれども、巷では映画と結び付けて連想されることの少ない国で、実は映画文化が発達していると知ることは大きな刺激であるはずだ。

多くの人にとっては、ジョージアという国もそういう存在であるかもしれない。そもそもジョージアがどこにあるかどうかもあやふやかもしれないし、ましてやジョージアの映画など見たことが無い人の方がほとんどだろう。しかし、世界の国際映画祭は常にジョージア映画の新作を期待し、動向を注目していると聞かされたとしたら、興味が沸かないだろうか。

極めて芳醇な映画文化を持つジョージアの作品を「発見」する機会が間もなく訪れる。2022年1月29日から岩波ホールにて「ジョージア映画祭2022」が開催されるのだ。「知られざる」国の映画を発見できる素晴らしい機会であり、興奮を分かち合いたい。

ジョージアの地で育まれてきた映画の品格

ジョージア映画の世界的注目度が一躍高まるようになったのは2010年代に入ってからで、最終的にはアカデミー賞の外国語映画賞にノミネートされることにもなる『みかんの丘』(13/ザザ・ウルシャゼ監督)や、ベルリン映画祭で話題が沸騰した『花咲くころ』(13/ナナ・エクフティミシュヴィリ監督、ジモン・グロス監督)の存在が大きかったかもしれない。同年、2013年に僕は『ブラインド・デート』(13/レヴァン・コグアシュビリ監督)という作品に惚れ込んで東京国際映画祭に招聘(しょうへい)し、翌2014年、『とうもろこしの島』(14/ギオルギ・オヴァシュヴィリ監督)はカルロヴィ・ヴァリ映画祭のグランプリ受賞を始め、世界の映画祭を席巻する。

いったいジョージアで何が起こっているのだというくらいに毎年傑作が生み出され、東京国際映画祭でワールドプレミア上映となった『聖なる泉の少女』(17/ザザ・ハルヴァシ監督)や、2019年のカンヌで話題となった『ダンサー そして私たちは踊った』(19/レヴァン・アキン監督)、あるいは2021年のベルリンで国際映画批評家連盟賞を受賞した『見上げた空に何が見える?』(21/アレクサンドレ・コベリゼ監督)など、その勢いは現在に至っている。

これらの作品に共通する魅力を一概に述べることは難しいけれども、端正な美で貫かれた映像、たゆたう詩情、そこはかとないユーモア、緊迫と緩和、深い歴史への意識、社会に対する静かな抵抗、そして人間に対するあたたかい眼差し、という点が挙げられるだろうか。いずれも心に深く刻まれる作品ばかりだ。

そしてもちろん、これらの作品は、突如として現れてきたわけではない。ジョージア映画の豊かな伝統と土壌の中で育まれ、2000年代に一気に花咲いたのだ。

その伝統と土壌を一気に紹介するのが、「ジョージア映画祭 2022 コーカサスからの風」である。上に挙げた作品は「ジョージア映画祭 2022」では上映されない(一部作品は配信で鑑賞可能)けれども、現在の隆盛を導いたジョージア映画の歴史を概観できるという意味において、極めて得難い機会となる。一国の映画文化の神髄に触れることが出来る映画祭など、なかなかない。

ジョージアは、ちょうど欧州と西アジアの中間に位置していて、北にロシア、南はトルコとアゼルバイジャンとアルメニアに隣接している。東西の交通の要所に当たり、いくつかの勢力圏が重なったことで多彩で豊かな文化を育むことが出来た一方で、大国の影響から逃れられず苦難の歴史を重ねてきた国でもある。20世紀に入ってからはソ連邦の一国となり、幾度となく危機を迎え、そしてソ連解体後に念願の独立を果たしたものの、今度は酷い内戦が繰り広げられてしまう。

19世紀末の映画の誕生と同時にジョージアでも映画が生まれており、ソ連時代の検閲下においても制限付きとはいえ作品は作られ続け、第二次大戦終戦後の「雪どけ」の時期に一定の表現の自由を獲得して隆盛を経験して以来、その後の揺り戻しのなかでも作家たちは意欲的な作品を手掛けてきた。しかし90年代の内戦で国内の映画産業は壊滅的打撃を受けてしまい、しばらくジョージア映画は止まってしまうことになる。やがて、徐々に状況が落ち着き、映画産業も動き出し、そしてかつての巨匠たちの薫陶を受けた監督たちが、満を持したかのように一斉に成果を出し始めたのが、2010年代だったのだ。ならば、彼らを育てた土壌にどのような監督と作品があったのか、俄然知りたくなるではないか。

映画史と共に辿るジョージア映画のいくつもの顔

「ジョージア映画祭 2022」はジョージアの映画史をいくつかの切り口で小分けし、個別プログラムを組んでいる。例えば、Aプログラムは「シェンゲラヤ家の栄光」と題されている。どういうことかというと、ニコロズ・シェンゲラヤ監督は「ジョージア映画の父」と呼ばれた重要な存在であり、そのふたりの息子、エルダルとギオルギも巨匠監督なのである。ジョージア映画史において特別な響きを放つのが、シェンゲラヤという苗字なのだ。

ニコロズ・シェンゲラヤ監督による『エリソ』は1928年に作られたサイレント映画の傑作であり、雄大な自然の景観と抑圧された民族の心情というジョージア映画の根柢に流れる主題が早くも見て取れる。この映画祭においてサイレント映画は他にも上映されるが、いずれもアヴァンギャルドであったり、シュールレアリズム的であったり、1920年代に隆盛を誇った表現手段に圧倒される傑作である。しかし、歴史は残酷であり、当時の中央政府は社会的リアリズムの実践を映画製作に強要しており、アヴァンギャルドで抽象的な表現は形式主義と批判され、『エリン』は検閲によって長く上映中止になってしまう。ジョージア映画の受難を象徴する1本としても必見だろう。

そして、息子のギオルギ・シェンゲラヤ監督による『ピロスマニ』(1969)こそは、もっとも日本で愛され、重要なジョージア映画の1本であるかもしれない。ジョージア映画を見たことが無い人には、ここから始めるのがいいと自信を持ってお勧めしたい1本であり、これほど美しい映画は他にそうはないだろうと断言したくなる逸品なのだ。

19世紀末から20世紀初頭にかけて活動したジョージアの国民的画家であるニコ・ピロスマニの人生を描く『ピロスマニ』は、作品そのものがピロスマニの絵画のようであり、全ショットが絵になるほどの奇跡的な美しさに貫かれている。画家を目指して出奔し、バーや食堂の壁にかける絵を売っては酒代を稼ぎ、自然と風俗と伝統儀式と動物の画題を好み、踊り子と恋に落ち、定住地を持たずに放浪するピロスマニ。省略のテンポや展開のリズムはサイレント映画の伝統を継承し、アングルと色彩と光と闇はリアルと虚構を行き来しながらジョージアという土地と文化の魅力をあますことなく活写していく。実在の画家を扱う映画の数は古今東西枚挙にいとまがないが、作品がその画家の芸術性に肉薄することは滅多にない。しかし『ピロスマニ』ではそれが実現している。画家ピロスマニと映画『ピロスマニ』の視覚的な美と謙虚で深淵な芸術への志向は、現在に至るまでジョージア映画に影響を与えて続けているのは間違いない。なにはなくとも、ここから始めてみてほしい。

検閲との闘いを宿命とした映画づくり

「オタール・イオセリアーニ監督特集」と題されたプログラムもある。イオセリアーニは、ソ連の検閲を嫌い、1979年にフランスに渡り、フランス語の作品を多数発表して世界的名声を高めた。なのでフランスの作家というイメージもあるが、まぎれもなくジョージア映画を代表する存在である。

イオセリアーニと言えば、美しい自然の中で、心地よいスローなテンポに乗り、ユーモアとペーソスを交えながら誌的に人生の苦さや甘さを語る一方で、その根底には硬質な反骨精神が横たわっている。初期の作品からそのスタイルは確立されていることが伺えるのが、処女長編の『落葉』(1966)だ。ワイン工場に勤める青年が工場の方針に異を唱える姿をユーモラスに描くが、そこには社会主義への批判が見て取れるだろう。また、ワインはジョージア文化の支柱をなすほど重要であり、ジョージア人の精神とその拠り所を見事に映像化した作品であるとも言える。しかし、この作品もまた、ソ連の検閲により、公開を禁止されてしまった。同じく上映を禁止された『歌うつぐみがおりました』(1970)は、謳歌すべきは人生というイオセリアーニの主題が凝縮された秀作であり、併せて見逃すわけにはいかない。

ここまで何度か検閲という言葉が出てくるように、ソ連邦で映画を作るということは、検閲との闘いに他ならない。いや、闘いになどはならず、最初から全面降伏が運命付けられているのが検閲だ。その中でいかに映画は生き延びることができるのか。現在でも検閲が行われている国は存在するが、それらの国で製作された作品が見るに値しないかというとまるで逆であり、挙げるまでもなく中国やイランの映画は我々を楽しませ続けている。時には隠喩を駆使し、そして時には地下で製作するリスクを冒しながら、映画は生き延びていく。その抵抗の軌跡のひとつを体感することが、ジョージア映画祭で得られる刺激のひとつであると言うこともできる。

今回の映画祭が痛快であるのは、大衆に歓迎された娯楽作品も上映されることだ。『ケトとコテ』(1948)は、スターリンの指示で作られた娯楽大作でありながら、その後上映禁止となる皮肉な運命を辿った作品だ。第二次大戦後の荒れた社会に活気を産むために製作された豪華賢覧なミュージカル映画であり、これがまごうことなき傑作なのだ。上映禁止とされながらも、その後国民的映画として語り継がれていくのだから、映画の魅力というものは底が知れない。

そして、過酷な製作環境を乗り越え、自身の芸術世界を貫いたテンギズ・アブラゼ監督の「祈り 3部作」が、「ジョージア映画祭2022」のハイライトとなるはずだ。

Vedreba/1967年/ジョージア映画/白黒/78分/シネスコ/字幕:児島康宏

戦後のジョージア映画の存在を国際舞台でアピールすることになった『青い目のロバ』(1955/「ジョージア映画祭2022」での上映は無し)を共同監督したアブラゼ監督は、20年の年月をかけて、『祈り』(1967)、『希望の樹』(1976)、そして『懺悔』(1984)からなる3作を完成させた。高度に芸術的なリアリズムから出発し、寓話的スタイルへと手法を変え、ついには最大のタブーとされたスターリンによる粛清を彷彿とさせる架空の物語を実現させるに至る。「人間の善良さへの信頼を表す、『人の美しい本性が滅びることはない』という国民的詩人ヴァジャ・プシャヴェラによる言葉が3部作に共通する普遍的なテーマ」(※1)であり、製作時の政治と社会の情勢を明に暗に含みながら、透徹した映像美と熟達の俳優たちを通じ、人間の尊厳が謳われていく。ジョージア映画史の背骨ともなっている3部作であると言えるのではないか。

その他、様々な切り口で紹介したくなるのがこの映画祭だ。1930年代に猛威を奮ったスターリン粛清はジョージアの映画人も傷つけ、ジョージア最初の女性監督であるヌツァ・ゴゴベリゼ監督は長年に渡って流刑された(夫は処刑された)。そのヌツァ監督の作品も上映されることに加え、同じく映画監督となった彼女の娘のラナ・ゴゴベリゼ監督の作品も見ることが出来る。

ラナ・ゴゴベリゼ監督の『インタビュアー』(1978)は女性たちにインタビューした内容と監督のパーソナルな物語が交差する見事な構成の作品であり、ジョージア初のフェミニズム映画とも言われる。母のヌツァの流刑の事実については『インタビュアー』でも触れられるが、ラナが91歳にして手がけた新作『金の糸』(2月26日公開/「ジョージア映画祭2022」での上映は無し)では母の記憶を改めて描いており、悲劇の歴史を記憶する上でも、そして女性監督の系譜をたどる上でも、必見となってくる。

また、上述の巨匠アブラゼ監督『懺悔』の助監督が、後に『聖なる泉の少女』(「ジョージア映画祭2022」での上映は無し)を撮ることになるザザ・ハルヴァシ監督であるという師弟の系譜や、『みかんの丘』(同)のザザ・ウルシャゼ監督の娘のアナ・ウルシャゼ監督も『Scary Mother(英題)』(2017/「ジョージア映画祭2022」での上映は無し)という傑作をものにして現代ジョージア映画を賑わせているというさらなる女性監督の系譜など、そう簡単にジョージア映画を語り尽くすことは出来ない。

魅力を見つける旅のはじまり。

映画祭に求められる役割とは

ジョージア映画の魅力とは何だろうか。もちろん、一概に言えることはない。ただ、コーカサス山脈を頂く絶景の地において、列強に脅かされながら豊かで多様な文化を育み、その確固たる文化の存在が、やがて生まれた映画の根柢を下支えしていることは、確かに伺える。そして映画が存在した時代のほとんどに検閲が存在し、表現はたくましさとしたたかさを備えていった。その結果として、極めて美しい映像の中に、文化を愛してしなやかに生き延びていった人間への暖かい眼差しと、果てることのない抑圧への抵抗とが描かれることになる。いや、こんな安易な要約を遥かに凌駕する芳醇な魅力がジョージア映画にはあることは言うまでもなく、今回の映画祭を足掛かりにして、ジョージア映画の果てしない沼への招きに応じるしかないのだ。

そして、最後に特筆しておきたいのが、この映画祭が「顔の見える」映画祭であるということだ。映画祭や映画特集など、通常は誰が選んでいるのかが分からない(あるいはあまり気にされない)ことが多いけれども、ジョージア映画祭の開催については、はらだたけひで氏の存在を抜きにしては語れない。氏は長年岩波ホールに勤務し、定年を迎えてからは絵本作家としての活動に加え、ライフワークという形でジョージア映画の紹介に余念が無い。岩波ホールは70年代からジョージア映画を日本に紹介し続けている映画館であり、総支配人であった高野悦子氏のもとで、はらだ氏もジョージア映画に情熱を注ぎ続けてきた。ひとつの映画館と、ひとりの人間の情熱が、一国の映画文化を他国に紹介する過程で決定的な役割を果たすという事実に、僕は感動してしまう。異国間の文化の交流とは、政府の方針でなんとなく行われるものではなく、個の情熱と愛情で実現するものなのだ。ジョージア映画を「発見」してもらいながら、はらだ氏という得難い紹介者の存在も丸ごと含めてこれこそが文化だと、そう感じながら楽しんでもらいたいと、切に願う。

追記:本コラムを入稿直後に岩波ホール閉館の報せを聞き、衝撃を受けている。せめてこの映画祭に通い、岩波ホールの長年に渡る偉業を讃えたい。

(*1)「グルジア映画への旅」(未知谷/はらだたけひで著)92頁より抽出 抜粋。本コラムは同書から多くを参照しており、同書無くしては書けなかったことを記す。

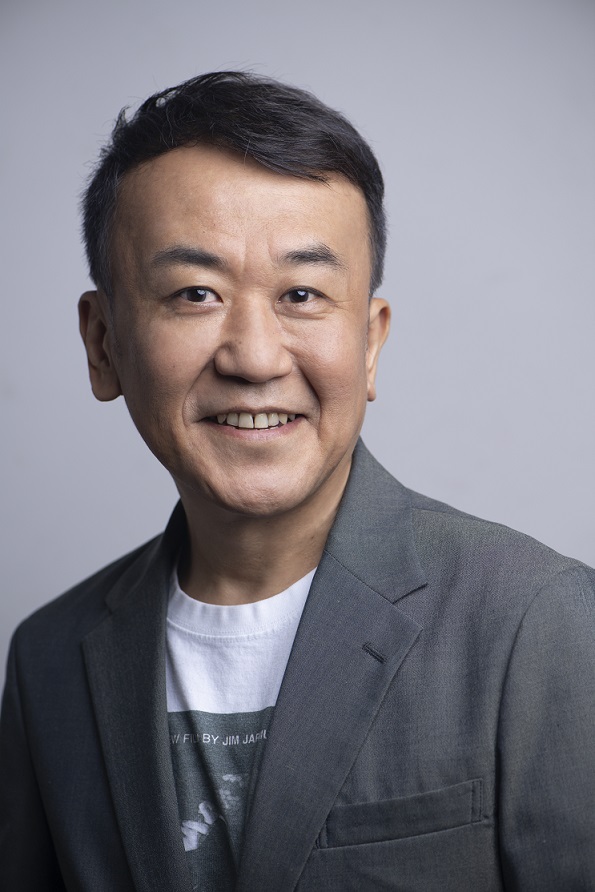

矢田部吉彦

仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。

寄稿:矢田部吉彦

編集:おのれい

日本・ジョージア国交樹立30周年記念

「ジョージア映画祭2022 コーカサスからの風ー」

https://georgiafilmfes.jp/?s=09

2022年1月29日(土)~2月25日(金)、東京/岩波ホールにて開催! 以降、全国巡回予定。

[主催] ジョージア映画祭2022実行委員会

企画:はらだたけひで/企画協力・日本語字幕:児島康宏/上映素材制作:大谷和之