大学生が日本映画の主人公になるケースがとても少ないように思われるのは、気のせいだろうか。いや、それなりの数はあるのかもしれないけれど、どうも高校生に比べると分が悪い気がする。メジャー系とインディペンデント系を問わず、女性の高校生を主要なキャラクターに用いる作品が目立つ。日本のアイドル文化の興隆が根源にあるのだろうか。それとも80年代の角川映画の名残だろうか。天高くジャンプする制服姿の少女と青い空と入道雲、というアニメーションの一コマは、まるでイコンのごとき存在としてクリエイターの創造力に影響を与え続けているようだ。

かたや大学生は明確な記号を持たない。スポーツやアートに精を出すことなく、モラトリアム生活に甘んじている大学生にもたらされる記号はない。就職活動に翻弄される大学生たちを描いた『何者』(2016)は、リクルートスーツを負の記号として描いていたかもしれない。しかしリクルートスーツは没個性の象徴として機能するものの、大学生全体を象徴することはできまい。先般死去したジェリー藤尾は代表作の1本である『偽大学生』(1960)で学ランを着ているが、大学生が制服を着なくなって久しい。つまりは大学生のイメージを明確に示す術がなく、映像で打ち出しにくいのだ。高校生の制服、殺し屋のピストル、ラッパーのフード付パーカー、などのアイテムを大学生は持ち得ない。

勉学に励むにしろ、自堕落に過ごすにしろ、親の抑圧からある程度解放され、社会の荒波もしばらくは襲ってこない時期を過ごす若者にドラマは起こりにくく、映画の主人公として構想されることも少ないのだろう。唯一のドラマが就職活動ということになるのだろうし、『就職戦線異状なし』(1991)から『何者』に至る系譜として存在はする。かたや、手ごたえの無い日々に飽き足らない医大生が一念発起してカンボジアに小学校を建てる活動にのめりこむ様を描く『僕たちは世界を変えることができない。』(2011)もあるが、そこまで振り切らないと大学生はドラマにならないということかもしれない。なかなか日常の大学生は描きにくいようだ。

とはいうものの、それは現実とはかけ離れているとは言えまいか。

映画にしてもらえない大学時代のドラマ

大学生活が人の人格形成に与える影響は甚大であるはずだ。多くの人が初めての本気の恋愛を経験するだろうし、若気の至りを恐れず世界と社会を憂い、一生の友人を得て、深刻に未来のことを考えるはずなのだ。しかし、これがなかなか映画にはならない。それがどうしてなのかを考えてみると、大学時代とは若者らしい懸命さと大人ぶった諦観が混じり合い、つまりはモヤモヤした気持ちが支配する時期なのであり、そのモヤモヤの物語化/映像化が難しいからなのではないだろうか(もうひとつの仮説として、多くの監督が映像系の大学で学んでおり、「一般の」大学生活を知らないから、ということが考えられるけれど、そこはなんともいえないので掘り下げない)。

例外はある。中川龍太郎監督による『走れ、絶望に追いつかれない速さで』(2015)は、亡くなった親友が遺した絵に描かれた女性を探して、大学生の主人公が旅をする。大学生が映画で描かれることが珍しければ、男性の大学生同士の友情が描かれることはもっと珍しい。親友が存命時のフラッシュバックの中で、ふたりの青年は校舎の屋上で明るい空を見上げて語り合う。他愛のない会話を交わした光景の断片が、永遠の記憶として刻まれていく。かけがえのない友情が存在した日々のすがすがしさが描かれる一方で、たまらない悲しみが押し寄せる秀作だ。製作当時に25歳だった中川監督がその若さを最大限に活かした結果であり、監督の分身を演じた当時の太賀(現在は仲野太賀に改名)以上に等身大の大学生に見える俳優はいないだろう。

さらに、普通の大学生を主人公とする作品の傑作としては『横道世之介』(2013)もあるし、もう少し遡れば青春映画の金字塔『ジョゼと虎と魚たち』(2003)で妻夫木聡が演じた青年、恒夫も大学生だ。世之介も恒夫も他者との出会いに自分の人生が影響されていくという点で共通しており、本人の主体性はどちらかといえば後景に退いている。それは平均的な大学生に共有されがちなメンタリティーであるかもしれず、それゆえに広く共感を得たと見られるかもしれない。しかし彼らは2人とも男性であり、女性との出会いに翻弄される存在として描かれる。では、女性の大学生を主人公とする作品はないのか?これがなかなかないのだ。岩井俊二監督『四月物語』(1998)があるが、一種の美しいファンタジーであり、大学生の日常を描くこと自体を必ずしも目的とはしていない(松たか子の素晴らしさは筆舌に尽くしがたいが)。『ナラタージュ』(2017)など一部の恋愛映画を例外とすると、女性の大学生が主人公の映画は、近年では無人の領域と言えるのではないか。

自由の終わりと現代の生きにくさに直面する等身大の大学生の姿

『君は永遠にそいつらより若い』(2021)は、そんな不毛の地に降り立った天使のような存在だ。主人公のホリガイさんは、大学4年生の女性である。就職は決まっており、リクルートスーツの出番は終わっている。学生時代の特権であるかように髪を赤く染め、なかなか卒論にも取り掛からず、残り少ない大学生活を惜しむような素振りもあまりないまま、なんとなく惰性で過ごしている。

しかし、周囲より早く決めた就職とは、故郷の施設で児童福祉士として勤務することであり、どうやら惰性で決めた仕事ではないようだ。ホリガイさんは、果たして自分はこの仕事にふさわしい人間だろうかという不安を抱え、その不安から逃げるかのように投げやりな態度を取ったりするのだ。そんな彼女が、自分の生き方に意味を与えてくれる存在となるイノギさんというひと学年下の女性と出会う…。

モヤモヤした大学時代のイメージ化が難しいのではないかと上述したが、ヒロインの姿からは虚勢や自己嫌悪などの複雑な感情がくっきりと浮かび上がり、ホリガイさんは大学生という中途半端な時期を見事に体現している。彼女の葛藤とは、就職が決まったはいいが、自分は大丈夫なのだろうかという不安だ。

ホリガイさんのぼんやりとした不安は、社会に潜む闇を身近に意識することで変質していく。社会問題を自分のこととして受け入れることができるかどうか。ぼんやりとした不安の克服と、社会的コミットメント。個人から社会へ。まさしく大学時代を舞台にしてこそ可能な主題である。

そして現代を生きる女性の例に漏れず、ホリガイさんは内なる自分とも戦わなければいけない一方で、外部の抑圧からも逃れることができない。ファーストシーンからハラスメントに直面してしまうのだ。参加した飲み会で、先に就職が決まっている彼女へのやっかみもあるのか、男性の大学生たちから考えが甘いと根拠もない攻撃に晒される。しかも、ホリガイさんに反論の機会は与えられない。枝豆を投げつけられ、果ては処女であることを揶揄される。ひどい状況だが、ホリガイさんはヘラヘラしながらその場をやり過ごす。身に付いてしまったその処世術が痛々しい。作品は、冒頭から現代社会の矛盾を意識させることで、このヒロインに寄り添っていこうじゃないか、という気持ちを観客から引き出していくのである。

現実の痛みとぬくもりを正面から描き続ける監督、吉野竜平

開幕早々にキャラクターの魅力と状況を伝え、映画に観客を惹き込演出を披露するのが吉野竜平監督であり、本作が長編4作目にあたる。キャリアの初期からタフな題材に取り組む監督である。

短編時代の『月のかげ』(2007)では、ゲイの中年男性と、もてない少女の物語を取り上げた。そして長編1作目の『あかぼし』(2012)では、新興宗教にのめり込む母親と、振り回されながらも従うしかない幼い息子のドラマを強烈な粘度で描いている。母親は子どもを勧誘に利用している点で悪なのであるが、母親自身は確実に宗教に救われてもいるので、新興宗教そのものが悪とも言い切れないという、アンビヴァレントな読解を許す懐の深い作品である。ステレオタイプを回避しながら、悲劇性は回避せず、堂々たる姿勢を貫いている。

長編第2作『スプリング、ハズ、カム』(2017)は、一転してほんわかとしたぬくもりのある作品であり、新たな作風に挑戦しながら、自分の演出の幅を広げようとする監督の意図が感じられた。東京の大学に進学する女性と、彼女が心配で共に東京のアパートを探しに上京してしまう父との心温まる物語である。しっかりと作り込んだ演出の中にドキュメンタリー的なテイストを交えるなど、人物の感情に現実味を与える試みがなされている。

長編3作目『ミゾロギミツキを探して』(2018)ではドキュメンタリー要素がさらに前面に押し出され、東日本大震災で娘を失った両親が、娘の遺体のありかを知るべく東京の霊媒師を訪問する1日が描かれる。ここでドラマとノンフィクションの境界は完全に溶けていく。津波に襲われた石巻の姿は、五輪の準備でスクラップ・アンド・ビルドが進む東京の姿に重ねられるだろう。そんな東京で、夫婦はおそらくはセックスワーカーである女性と出会うが、彼女は心の拠り所としていたペットを失い、その死を深く悼んでいる。夫婦は女性を励まし、彼らが失った命の尊さは等価のものとして描かれる。

セクシャリティ、カルト宗教、家族、災害、命。10数年をかけて、自らが取り組むべき主題に向き合い、その演出技術を練り上げていったのが、吉野竜平という監督である。

最新作となる『君は永遠にそいつらより若い』において、監督は上述したキャリアで培った厳しさとぬくもりやドラマとドキュメンタリーといった異なるタッチや演出技術の経験を、存分に活かしているように見える。そして社会の事象に対する視線も深みを増している。つまり、本作は、一見投げやりだけれども愛すべきキャラクターの主人公を見守る優しい雰囲気をまとう一方で、凄惨な現実を見つめる冷徹さも備えているのだ。

ヒロインのホリガイさんは、自分が選んだ職業の意義を少しずつ自覚していく。自覚の物語、若者の覚醒の物語と言ってもいいのだろう。そして、そこには常に他者の存在がある。そのひとりが、彼女の真に大切な存在となる、イノギさんである。ふたりの距離が少しずつ縮まっていく過程は静かなエモーションに満ち、映画の重要な核となっていく。彼女らを演じる俳優たちの醸し出すケミストリー、エピソードの紡ぎ方、対話の際の人物配置、感情表現を誘導する照明の輝度、など、効果的な演出の数々が確実に見る者の胸を温めていくのだ。

ホリガイさんの人生はイノギさんに大きく影響されていく。その影響がひとつの覚悟へと繋がるとき、ホリガイさんの言動は観客の胸を射抜く。派手さはなく、しかし確実に伝わる形で、脱皮のエネルギーはストレートに観客を感動へと誘う。

佐久間由衣と奈緒の魅力は、いくら強調してもし過ぎることはないだろう。ざっくばらんな側面と、繊細な側面をクルクルと出し入れする佐久間の台詞廻しや体の動かし方は、捉えどころのない大学生活そのものを体現し、女性の大学生を主人公とする稀有な作品の主演にふさわしい。対する奈緒は、受け身の演技に徹し、深い慈悲を携えた聖母に見えながら、同時に深淵なる闇を垣間見せ、圧巻の存在感を放つ。

実質的にダブル主演と呼べる形をとることで、他者の存在の重要性が際立つのが本作の特徴である。他者の存在が、自らを掘り下げることに繋がる。イノギさんの心の痛みはホリガイさん自身の内なる痛みとなり、やがてそれは個人的な次元を通過し、社会的弱者の痛みを知る術へと昇華されるだろう。大学時代とは、そんな出会いを許してくれる時期なのだ。

主人公たちが大学生であることに必然性があり、かくして本作は大学生映画の地平を開拓する作品となった。大学生特有のモラトリアムな「自分探し」の物語ではあるのだけれども、進路を決めていることで冒頭から「自分探し」は実は終わっている点に本作の特徴がある。主人公は、探し当てたはずの自分と、真に出会うことを求められるのだ。そこに他者の介在が必要になってくる。他者との出会いは、自分との出会いだ。ホリガイさんは、そこから社会と正義に向き合う覚悟を固めていくだろう。覚悟を決める瞬間としての大学生時代は、かくも映画にふさわしい時期となり得ることを、本作は示してくれる。

親しみやすいヒロインが覚悟を決める姿を通じて、観客も自分と社会とのコミットのあり方を深く感じることになるだろう。モラトリアムの先にあるもの、それは自覚したときにすぐそばにあるのだ。

写真:© 「君は永遠にそいつらより若い」 製作委員会

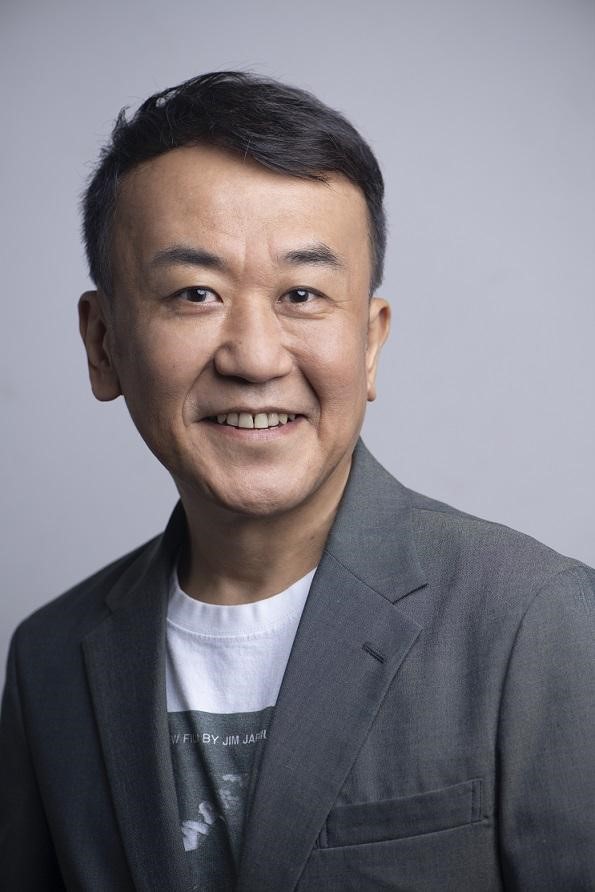

矢田部吉彦

仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。

寄稿:矢田部吉彦

編集:おのれい