新型コロナウイルスの影響で家にいることが増え、会社の飲み会がなくなり、わたしのお財布から出費は減りました。でもそれは同時に「お金が落ちなくなった産業がある」ということ。テレビではさまざまな産業への「応援」が叫ばれ、つられるようにわたしもいくつか寄付やクラウドファンディングをしてみました。なんとなく、これまで飲み会代で消えていたお金が、「応援」に変わった実感がありました。わたしのように行動する人間は多いのではないだろうか? そして遅れていると聞いたことのある日本の寄付文化の現状って、どうなっているのだろう? 今、この地点だからこそ改めて「寄付」を考えてみたいと思います。

※本稿では、金銭を通じて他者への支援を行う取り組みを「寄付」と総称し、その中には無償で行う寄付や、リターンの発生する購入型のクラウドファンディングなども含むこととします。

日本において、寄付はまだ「身近」ではない?

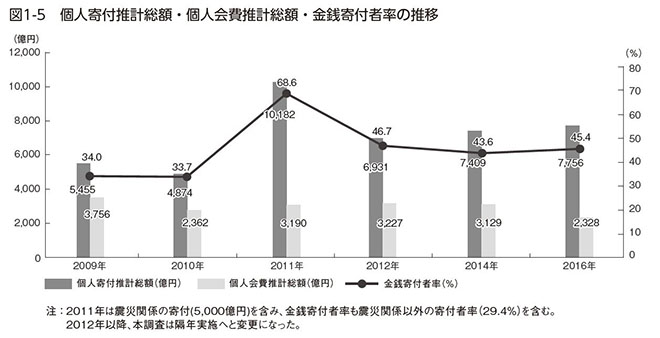

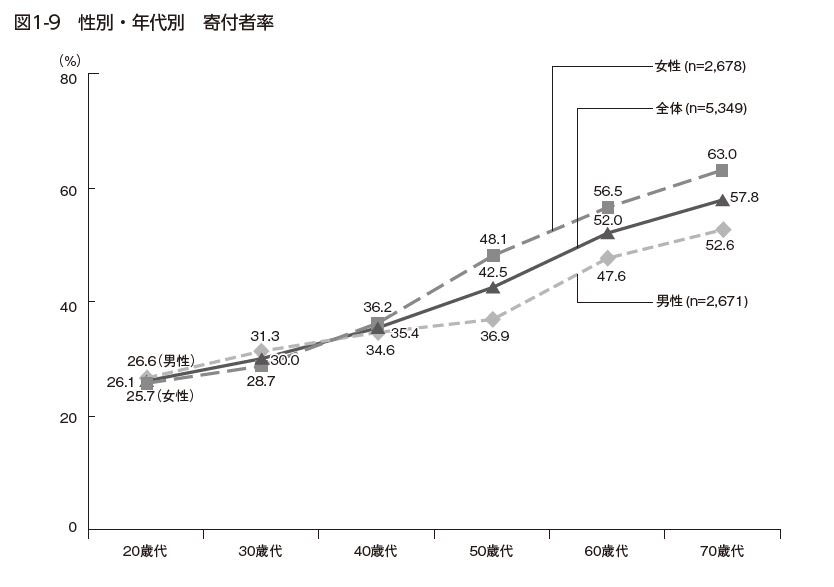

2016年時点の日本の状況を見てみます。日本ファンドレイジング協会が発行している「寄付白書2017」によると、日本において「個人寄付」「法人寄付」はいずれも年々増加傾向にあります。特に東日本大震災があった2011年には寄付額が例年の2倍に跳ね上がっており、東日本大震災の際に多くの人が寄付を通じて被災地支援を行なったことがわかります。その後も4割以上の国民が毎年寄付をしており、その世代は高齢になるほど多く、自治会や町内会、共同募金などの分野に寄付を行う例が多く見られます。

しかし他国と比べると、日本はまだ寄付の経験が少ないようです。2016年度の個人寄付総額について、名目GDPに占める割合を見てみると日本は0.14%。同年のアメリカにおける割合は1.44%で、日本の約10倍です。韓国や英国もそれぞれ日本の5倍程度。他国と日本では、寄付経験に大きく差があることがわかります。

出典:調査研究「寄付白書2017」https://jfra.jp/research

自分で自分なりの正解を見つけ行動すること、他人の尺度ではなく自分の尺度で判断をなすことが個人に求められる点は、寄付行動の一つの特徴であり、わたしたち日本人になじみの少ない経験ではないかと思います。

しかし、新型コロナウイルスの影響で、そんな日本の寄付文化に新たな兆しが見られています。

コロナ禍で明らかになった、若者と寄付の距離の近さ

クラウドファンディングサイトを運営する株式会社CAMPFIREによると、新型コロナウイルスの影響で2020年5月、その流通額は前年同月比590%まで増加しています。当該サイトが2020年2月から開始した「新型コロナウイルスサポートプログラム」にて、利用者のサービス手数料を軽減するなどの措置をとったことも理由に挙がると思いますが、わたしのように「応援」にお金を使った人がかなり多くいたことは明らかです。

「クラウドファンディング「CAMPFIRE」、2020年5月の流通額は約40億円、累計流通額は240億円、コロナ支援は開始3ヶ月で44.1億円超」(2020年6月1日 株式会社CAMPFIREプレスリリース)https://campfire.co.jp/press/2020/06/01/campfire-4billion/

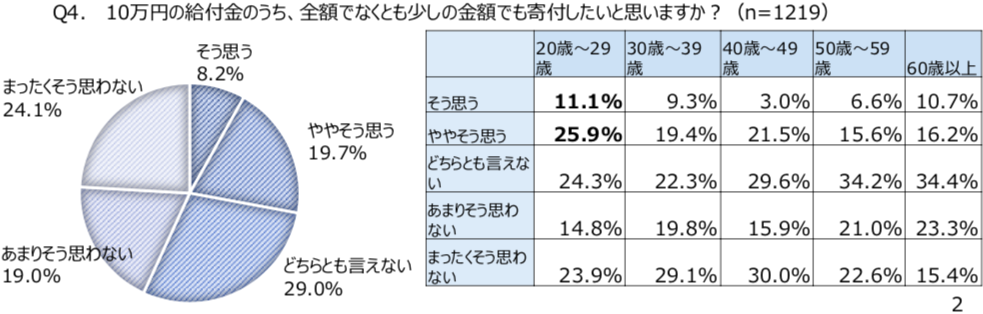

それに加えて、コロナ禍で明らかになったことがもう一つあります。それは、若者の間では寄付が身近な存在であるということ。新型コロナウイルスにより影響を受けている方々を支援しようと発足した、「コロナ給付金寄付プロジェクト」。「寄付したいが、どこに寄付していいかわからない」という声に応え、民間企業と賛同した専門家有志約200人により立ち上がった、寄付のプラットフォームです。コロナ給付金寄付実行委員会、公益財団法人パブリックリソース財団、ヤフーおよび日本最大級のふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」を運営するトラストバンクが実施した「10万円特別定額給付金に関する調査」によると、「政府より支給された10万円の特別給付金の一部を、少額でも寄付に使いたいか」という問いに対し、「そう思う」「ややそう思う」と答えた世代は20代が最も多く、回答した人の37%を占めました。

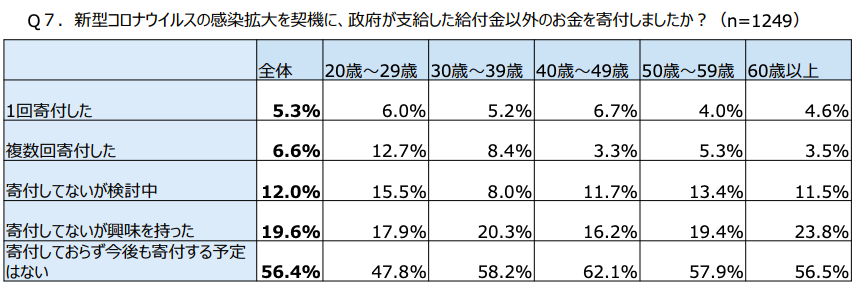

同様に、同調査内の「給付金以外のお金を寄付したか」という設問についても、「1回または複数回寄付を行った」「寄付をしていないが検討している」と回答したのは20代の割合が一番高い結果となりました。このことから、若者の中で寄付は比較的身近な存在になっていることがわかります。

出典:コロナ給付金寄付プロジェクト「10万円特別定額給付金に関する調査」

https://corona-kifu.jp/pdf/200625b.pdf

<参考>「コロナ給付金寄付プロジェクト」https://corona-kifu.jp/

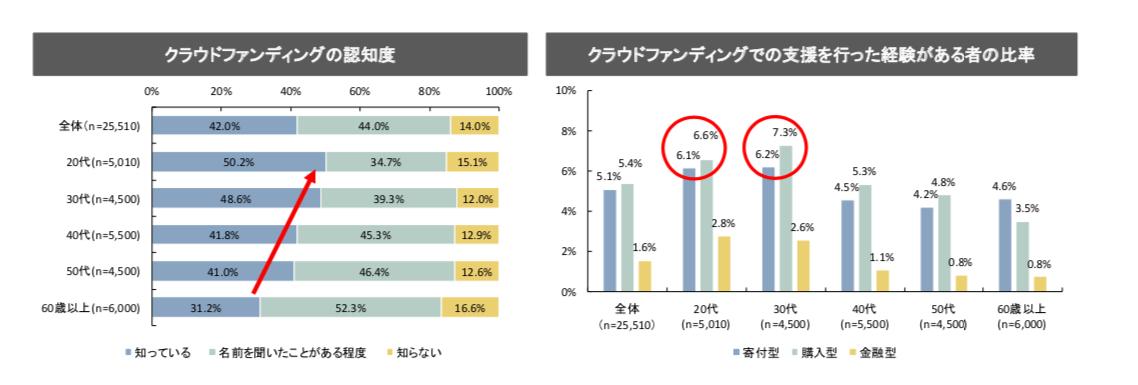

その背景にはやはりクラウドファンディングサービスの存在があります。消費者庁が行った調査では、クラウドファンディングの認知度は20代が一番高く、支援経験者の比率も20代・30代が他の世代に比べて高いことがわかりました。同調査では、20代の7割がSNSを通じて支援するプロジェクトを見つけたと回答しており、SNSの存在により、若者にとって寄付が身近になってきていると言えます。

出典:「クラウドファンディング(購入型)の動向整理」(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/assets/caution_internet_201013_0001.pdf (2021年2月21日に利用)

それ以外にも、若者と寄付との距離を縮めている要因がありそうです。

キーワードは「共感」

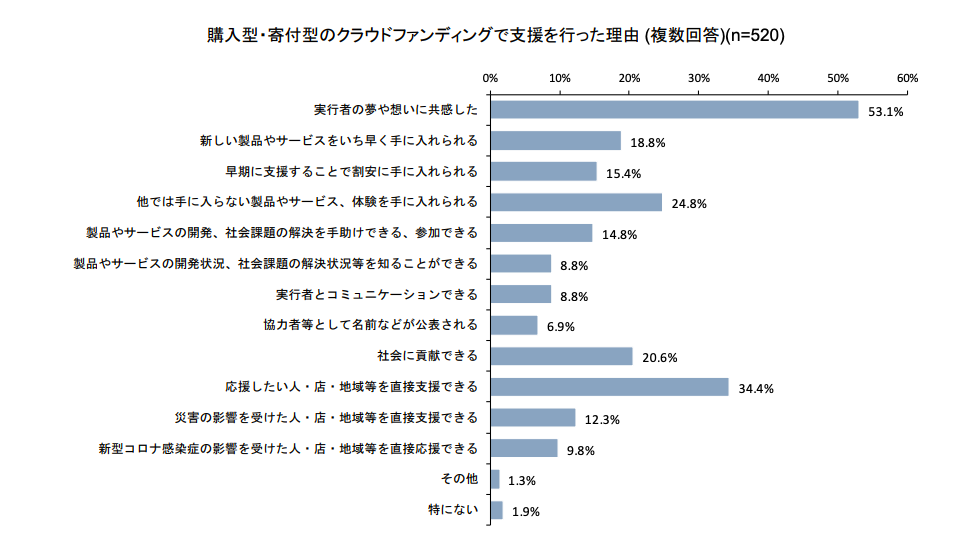

出典:「クラウドファンディング(購入型)の動向整理」(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/assets/caution_internet_201013_0001.pdf (2021年2月21日に利用)

「コト消費」という言葉を、どこかで耳にしたことがありませんか? 「モノ」を得ることにくわえ、「コト=体験」を得ることにニーズがシフトしている、最近の消費行動を表した言葉です。先ほどの消費者庁の調査で「クラウドファンディングによる支援を行なったことがある」と回答した人のうち、「支援をした理由」で一番多かったのは「実行者の夢や思いに共感した」から。次いで「応援したい人・店・地域等を直接支援できる」が続きます。いずれも「共感」が大きなキーワードになっていることがわかります。

今の時代は、SNSやクラウドファンディングサービスの普及も後押しして、社会課題を知るきっかけも身近にあります。これらの要因が合間って、特に若者は「共感」や「自分ごと」として捉えたコトへの寄付が身近になっているのではないでしょうか。そしてその寄付を入り口にして、よりそのコトとの距離を縮めているように感じます。

「おつきあいの会食」にならぶ選択肢として、「寄付」がある世の中に

自分で課題を選び、金額を決め、寄付をする……。そう考えると少しハードルが高いように感じますが、「共感したコトを応援する手段」と言い換えてみると、だいぶハードルが下がるのではないでしょうか。特に今は、新型コロナウイルスの影響もあり気軽に外出ができません。実際にお手伝いに行く関わり方が難しいからこそ、寄付を入り口に「応援」をはじめるのはいかがでしょうか。わたしも、SNSを通じて食料不足や飢餓の問題を知り、毎月の寄付を始めました。そうするとメルマガや会報誌を通じて、より現地の状況を知ることができ、より「自分ごと」に近づいたと感じます。

もちろん、「寄付」を手放しに「良いこと」と定義づけたいわけではありません。お金の使い方は自由ですし、お金に余裕がないとできないとか、お金を渡すだけの自己満足なのではないかとか、さまざまな意見があると思います。しかしそれらの意見と同じように、「なくなった生活用品を買う」とか、「おつきあいの会食の会費を支払う」といった選択肢と並列して、能動的なお金の使い方としての「寄付」が身近にある、そんな世の中になることも良いのではないかと思います。

そういえば、わたしの両親は毎月「あしなが育英会」に寄付をしていました。年に1度届く、子供達からのお礼の手紙を嬉しそうに飾っていたのを思い出します。わたし1人しか子供のいなかった両親にとって、その寄付は「子供」という社会とのつながりだったのかもしれません。

寄付が入口になって、わたしたちの見えている世界が少し、広がっていくかもしれません。新型コロナウイルスの影響やSNSの普及により、少しずつそんな世の中になってきているのではないかーーそんな風に感じます。

取材・文:大沼芙実子

編集:おのれい